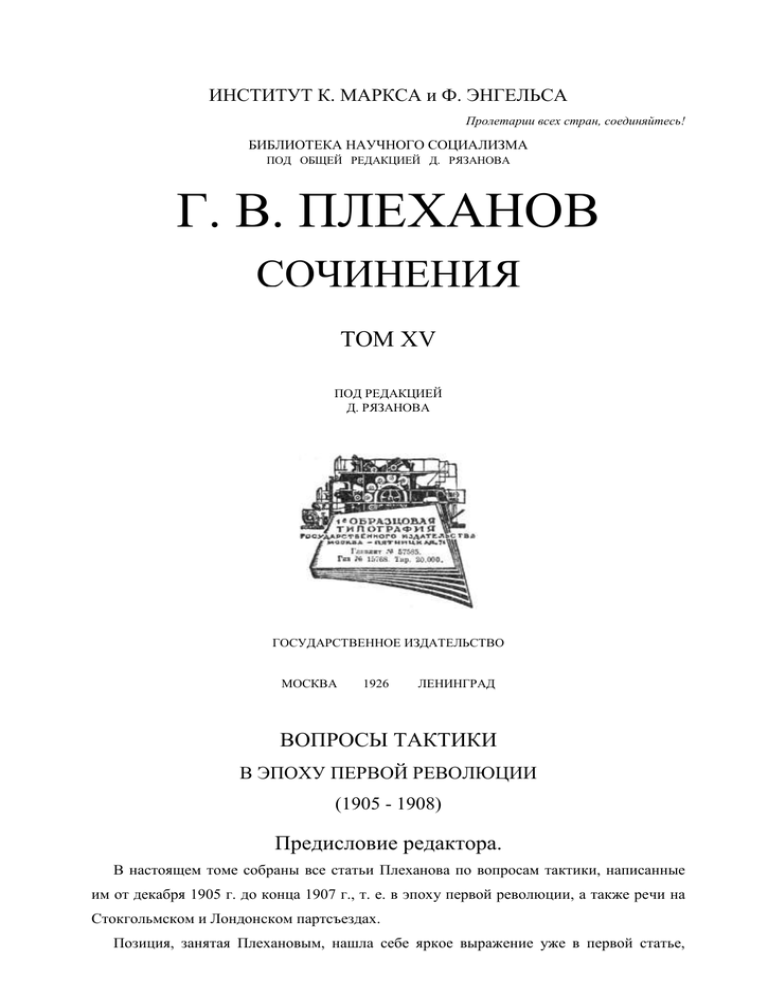

Т. 15. Вопросы тактики в эпоху первой революции

advertisement