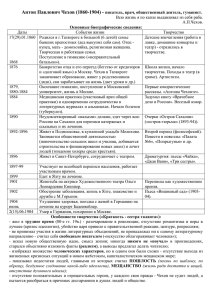

Ибсен хороший драматург, но

advertisement

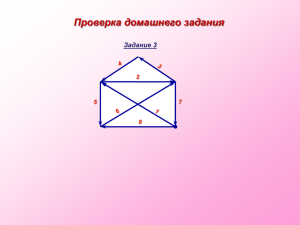

ИБСЕН ХОРОШИЙ ДРАМАТУРГ, НО… …ему не хватает пошлости. Это сказал о замечательном норвежском драматурге Генрике Ибсене другой замечательный драматург А.П.Чехов. Может быть, он пошутил? Готов в это поверить, но мешает одно обстоятельство -- Чехов сегодня, кажется, самый играемый драматург, а Ибсен редкий гость на театральной сцене. Ильф и Петров однажды остроумно заметили, что есть два мира: большой и маленький; в большом покорили северный полюс, а в маленьком сочинили песенку «Мы с моей крошкой на льдине». Он действительно существует, этот малый мир, так похожий на настоящий. И мы верим, что он настоящий, как верим, подходя к своему отражению в зеркале, что это и есть мы. Иными словами, верим, что плоское стекло способно отразить объемный мир. В малом мире тоже бушуют ураганы, рвутся бомбы, умирают люди, только все это на экране телевизора. Здесь географию изучают по рекламе турагентств, историю по Радзинскому. Здесь никогда не встает перед нами трагический вопрос «за что?». Здесь вопросы просты, а ответы предсказуемы. Он вообще предсказуем, этот малый мир, потому что, если в большом мире мы только читатели книги жизни и не знаем, что ждет нас на следующей странице, то в малом мире мы – авторы этой книги. Когда Сократа ученики просили пояснить его знаменитый парадокс «я знаю, что ничего не знаю», он рисовал два круга: большой и маленький. Малый круг это вы, говорил он, это ваше знание. Большой круг это мое знание. А за пределами круга – весь непознанный мир. Смотрите, насколько короче ваша окружность, ваше прикосновение к непознанному, то есть насколько меньше вас я знаю.Самоуверенность подростков на самом деле не поза, они действительно уверены, что все знают. Но с возрастом круг наших знаний растет, растут проблемы, давно как будто решенные, терзают вопросы, на которые нет ответа. Огромный непознанный мир грозно дежурит за пределами нашего опыта. И мы, сознательно, а чаще неосознанно, возводим вокруг себя иной, безопасный, беспроблемный, комфортный, -- наш малый мир. Страшно жить в мире случайно сцепленных молекул, говорит герой Достоевского. Страшно жить в мире, лишенном разумного начала, того, что прежде называли Богом, а сегодня – вертикалью справедливости. Мы с этим соглашаемся, но мы стыдливо молчим о том, что, может быть, еще страшнее знать, что эта вертикаль существует, что за преступлением следует наказание, а за грехом возмездие. Можно не читать глянцевые романы, не хохотать вместе с «Аншлагом», не погружаться в пучину сериальных страстей, можно иронизировать над пещерным интеллектом сфабрикованных звезд или над содержанием песенных шлягеров, -- но нельзя не признать, что жить в этом искусственном мирке спокойней. Как известно, искусственная система образуется из реальной за счет утраты качества, то есть удаления от истины. К примеру, мы живем в трехмерном мире. Изучать его проще, убрав одну координату, переведя из объемного состояния в плоское двухмерное. Скажем, при подводном взрыве волны ведут себя, как расширяющиеся сферы, наблюдать их сложно. А вот круги на поверхности воды видел каждый. Правда, истинная картина при этом становится неполной и плоской – уплощается, но зато и упрощается. Человеческая мысль, когда она свободна, ведет себя, как любая свободная энергия – расширяется во все стороны. Контролировать, а тем более управлять ею проще, если ввести ограничение, так сказать, перевести из трех- в двухмерное плоское состояние. Плоское в речевом обиходе синоним пошлого. Плоская мысль это пошлая мысль. Собственно, в пошлости нет ничего постыдного. Общаясь, мы произносим, как правило, пошлости, то есть нечто беззубозаурядноочевидное. Если бы мы выражали словами то, что на самом деле думаем, общение было бы невозможно. Первое, что приходит в голову, обычно пошлость, потому что это еще не мысль, а реакция мозга на раздражитель. Река? – Волга. Поэт? – Пушкин. Главное не слова, а то, что за ними. Чеховские герои часто говорят пошлости, но скрывают за ними сложные и глубокие чувства. Герои Бернарда Шоу, произнося пошлости, умудряются слыть отчаянными остряками. И наоборот. В иной советской пьесе персонажи произносили высокие слова, но звучали они плоско, а поступки казались фальшивыми, потому что в их основании лежала фальшивая нравственная мотивация. Герои не верили, в то, что говорили. «Кодекс строителя коммунизма», определявший поведение героя советских пьес, по сути не отличается от 10 библейских заповедей, с одной разницей, из них вынута вертикаль, то есть Бог. А без этого нравственного стержня все обессмысливается и опошляется. «Если Бога нет, все позволено». Почему нельзя красть, когда никто не видит? Почему нельзя лгать, если это нужно для дела, ведь цель оправдывает средства? Почти весь 20 век власть пыталась поучать и приручать нашу культуру. Идеологический каток работал исправно, раскатывая живую трехмерную жизнь в пресное идейностерильное тесто, из которого деятели с плоскими мозгами лепили плоские же фигурки, -- похожие на живых людей, но плоские, и выпускали их на сцену и экран. Наше искусство было лишено вертикали, не ведая ни взлетов духа, ни глубин его падения. У нас не водились проститутки и наркоманы, зато к нам не являлись святые и пророки. Власть в них не нуждалась, и только власть решала, в чем нуждается народ. Культура помогала проводить эти решения в жизнь, и за это власть ее кормила. Идеологической пошлостью, -- вот чем была официальная культура. Но вот власть кончилась, кончились и деньги, и случилось неизбежное. Если культура была прежде дамой на содержании, то теперь она вышла на панель. Перефразируя поговорку можно сказать, -- посмотри, что тебе показывают, и ты поймешь, кто дал деньги. Особенно это заметно по телесериалам. Что бы мы делали без них! Что бы нам показывали по всем каналам, и, главное, кто бы давал деньги на наше побирающееся искусство! А так … Можно снимать без декораций – сцены в основном интерьерные; без костюмов – в прямом и переносном смысле; без пленки; без оператора – научить снимать малоподвижной видеокамерой можно за неделю; без драматурга -- диалоги не требуются, они предполагают некое обнажение души, противостояние характеров, (их там нет), а чтобы заполнять полублатной лексикой паузы между дракой и постельной сценой не нужно даже особо знать грамоту; без настоящих актеров, а если таковые попадаются, то они, возвышаясь над общей массой, разрушают ее серую гармонию, но чаще всего быстро опускаются до уровня статистов, уровня откровенно дилетантского, что особенно заметно среди актрис, которых отбирают, как я догадываюсь, по внешним данным. Единственное, что у них выходит органично, это заимствованная из голливудской продукции агрессивность, правда, без феминистского шарма, зато по-русски стервозная. Ну и что! – сказала на это одна из актрис.-- И Чурикова бывает стервозной. Бывает, еще как! Но… Когда, войдя в возраст, я позволил себе однажды при отце выразиться нецензурно, и он сделал замечание, я сказал: -- Ну и что! И академики матерятся. -- Да. – ответил он.- Только они это делают от избытка чувств, а ты от недостатка слов. Ладно, пускай их. Сериалы по происхождению массовая культура, какой с них спрос! Но режиссерам, чтобы доказать, что они режиссеры, надо ставить классику. Причем так, как никто и никогда (как им кажется) не ставил. И беда не в том, что шекспировские герои бегают по сцене с автоматами, а горьковские играют в неглиже. Беда в том, что у этих режиссеров плоское двухмерное мышление. Величие классики в ее трехмерности, там -- всегда вертикаль, там не персонажи борются друг с другом, -- там дух воюет с плотью, высокое в человеческой душе с низким, добро со злом, в конце концов. А у этих режиссеров низкие страсти одного персонажа бьются с низкими страстями другого, идет битва инстинктов. А это мы, как говорится, и на кухне имеем. Зачем нам театр? А когда в чеховской пьесе великая актриса произносит идейный монолог, сидя верхом на герое, я понимаю, что идеологическая пошлость сменилась эротической пошлостью. За этих режиссеров я спокоен. Эти ребята всегда все понимали -как понравиться начальству, не теряя венца мученика, в прежние времена. Знают и сегодня, что хорошо продается на театральном рынке. Но что делать сегодня честному режиссеру, который хочет ставить пьесы Чехова, Ибсена и вообще классику? Кстати, почему все-таки Чехова ставят гораздо чаще Ибсена, и что имел в виду Чехов, говоря, что последнему не хватает пошлости? Представьте, что вы заходите в винную лавку, где вместо привычного: «портвейн», «кагор», «херес» стоят бутылки без этикеток. Придется все пробовать на вкус. В театре Ибсена все узнаваемо – «благородство», «порок», «честь». А у Чехова надо пробовать на вкус. У него герои говорят пошлости, а пошлость это форма без содержания, пустой сосуд, в который можно налить что угодно, обыкновенные слова могут выражать необыкновенные чувства. В отличие, между прочим, от голливудской продукции, где герои произносят необычные тексты ( там хорошие сценаристы, даже слишком хорошие), но за ними стоят самые обычные примитивные чувства, если не сказать -- инстинкты. Ибсен силой тянет нас в большой мир высоких чувств и сильных страстей, но нам там неуютно и мы невольно сопротивляемся. Чехов убаюкивает пошлостями и делает нас причастниками большого мира, маскируя его под маленький уютный мирок. Это обман, но это благородный обман. Пусть будет любой жанр, высокий или низкий. Неважно, какой будет сюжет, неважно даже, какой будет текст. Главное, чтобы у режиссера было непошлое трехмерное мышление и чтобы зритель чувствовал себя уютно в театральном пространстве. Хватит поражать зрителя, поражений нам хватает! Правда, на этом пути трудно стяжать оглушительный успех и ослепительные призы. Но я не вижу другого пути к сердцу зрителя (а не к другим частям его тела) сегодня в нашем театре. (Недавно с удивлением услышал – на театре. Я понимаю, что так красивей, но хочу напомнить, что это выражение употребимо единственно в отношении театра военных действий.) Справка: Газета «Просцениум», №10 (28), июль 2007