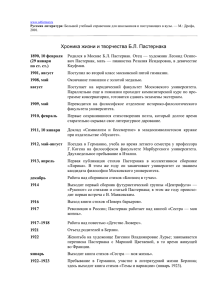

Пастернак - жизнь и творчество

advertisement