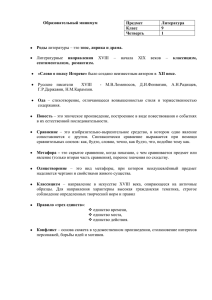

Художественное единство М. Столяров

advertisement

М. Столяров Художественное единство Что отличительным признаком художественного (поэтического) произведения является присущее ему единство, — безразлично, имеем ли мы здесь дело с лирическим стихотворением, новеллой или драмой, — может считаться положением общепризнанным. Но как большинство общепризнанных положений, оно не решает проблему, а только ставит, формулирует ее. Ибо, где в мире вещь, которой не было бы присуще единство? От машины, которую вы можете разобрать на составные части и вновь собрать, до колоды карт, которую вы можете перетасовать в любом порядке, разложить на две, три, пятнадцать стенок или превратить в карточный домик, — всюду единство. Вопрос не в том, присуще ли поэтическому произведению единство (иначе бы оно просто не существовало), а в том, чем отличается это, художественное единство от другого, скажем суммарного (сумма карт в колоде) или механического единства (машина). Это — центральная проблема поэтики; естественно, что здесь можно лишь наметить то направление в котором лежит ее разрешение. Конкретный анализ любого примера сразу укажет нам, в чем суть дела. Возьмем известное стих. Бальмонта: “Два голоса”. Скользят стрижи в лазури неба чистой... В лазури неба чистой горит закат. В вечерний час как нежен луг росистый... Как нежен луг росистый, и пруд и сад. Вечерний час — предчувствие полночи. В предчувствии полночи душа дрожит. Перед красой минутной плачут очи... Как горько плачут очи, как миг бежит. С обычной точки зрения перед нами — ряд слов; слова соединены в предложения, расположены в известном порядке, диктуемом требованиями размера ритма, рифмовки и пр.; они как карты в колоде, перетасованы и разложены на симметрические стопочки строк. Но этот взгляд ошибочен. Он основан на бессознательной подмене самого, живого текста стихотворения (художественного произведения, как целого) — его типографским отпечатлением на бумаге; на бумаге действительно, стоят по порядку слово за словом, строка за строкой. Но возможно ли отыскать их в самом стихотворении, как оно восстает в душе при художественном его переживании? За внешней пародоксальностью этого вопроса стоит чрезвычайно простая мысль — точное простое наблюдение. Из стопочки карт можно вынуть одну, две, четыре карты, — и от этого ничего в вынутых картах ни прибавится, ни убавится, каждая — замкнутая, неподвижная обособленная вещь. Попробуем извлечь из приведенного стихотворения какое-нибудь отдельное слово или сочетание слов. Получаем: “пруд”, “закат”, “луг росистый”, “скользят стрижи” и так далее. Всматриваемся. Остались ли эти слова теми же, какими они были внутри стихотворения, когда каждое из них пело и вибрировало, как нота в шопеновском ноктюрне? Конечно, нет: это эстетически “пустые” слова, как пуста отдельная нота, взятая вне мелодии, или изображение “стрижа”, вырезанное из картины и положенное на стол. В этих словах, в этих сочетаниях слов убавилось все. Эстетически они больше не существуют: из художественных фактов они стали художественными возможностями, потенциями, как любое другое слово. В таком же контексте стихотворения они были единственными, незаменимыми. Здесь вырваны из целого не только отдельные слова или такие краткие сочетания слов, как только что приведенные; нет — целые строки. “Уходи куда-нибудь” — как прозаично. А это — строка из песни Мари в “Пире во время чумы”, и это чистое золото поэзии: где? У Пушкина. “Старайся наблюдать различные приметы” — этим благоразумным, но, казалось бы, не слишком близким к поэзии, советом открывается — одна из лучших антологических пьес того же Пушкина. Да и в вышеприведенном бальмонтовском стихотворении разве любая из его строк (взять хотя бы первую) не проиграет бесконечно, не утрачивает 9 /10 своего окрыленного и напевного лирического обаяния, как только мы вырвем ее из целостной музыки соседних строк, с их повторениями и перекликами, набегающими друг на друга, как волна на волну, в едином лирическом разбеге, в текучем движении. Движение, в этом слове — ключ к загадке художественного единства. Поэтическое произведение — непрерывно: непрерывностью раскрывающего себя движения — роста. Оно не знает остановки (останавливаются лишь слова, строки, вырванные из целого, как сорванный с дерева лист больше не растет — засыхает). Слово, фраза, строка, ритмическая конфигурация, звуковой узор не существуют “в себе”, а лишь “вне себя”: друг в друге, в целом. Это и есть органическая непрерывность: органическое единство. Художественное единство — кульминация органического единства, как мы наблюдаем его в царстве жизни. Царство поэзии — раскрытие царства жизни. Отсюда совершенно своеобразный характер той внутренней закономерности, в которой воплощается принцип художественного единства. Все в поэтическом произведении сопричастно всему, все обусловливает, сорождает все. В подлинном стихотворении никогда нельзя сказать, что в нем звуки ли подобраны к смыслу, ритм ли к образу — или наоборот. Оно — замкнутый, пересекаемый круг. Здесь — загадка органического, художественного единства. Но загадочно оно только для того, кто тщится открыть в нем суммарное единство (сумма слов) или — усложненный тип первого, единство механическое: единство машины, скажем, велосипеда, где есть “начало” (педали), откуда получаемый напор передается (цепь и зубцы) к колесам, которые и приходят в движение (“конец”), направление коего регулируется нажимом руки на руль, — велосипеда, который можно разобрать и вновь собрать, в котором есть части главные и второстепенные, который может выполнять свое назначение при повреждении или даже отсутствии частей второстепенных, а иногда и главных (цирковые велосипедисты). Отсюда вечные попытки разорвать круг художественного единства, в чем у нас в последнее время особенно упражняются представители т.н. “формальной школы” (см.), пытаясь развинтить поэтическое произведение на отдельные “приемы”, к “сумме” которых оно, по их мнению, сводится, открыть в мелодиях Ореста “установку на эвфонию” (благозвучие), как Овсянико-Куликовский открывал в свое время в романах “установку” на живописание судеб русской интеллигенции. Правда, Овсянико-Куликовский был в значительной мере прав, но лишь постольку, поскольку Тургенев в своих романах отклонялся от искусства. В подлинном поэтическом произведении нет “начала” и “конца”: все в нем служит всему. Оно непрерывно по всем направлениям. Если читатель замечает, что, напр., тот или иной эпизод романа обусловлен односторонне, а не всесторонне, имеет одну определенную цель в развертывании повествования, а не вытекает из целого и обратно в него не вливается, то такой эпизод выступает как кость из живого организма. Он воспринят в своей отдельности: эстетически — это приговор. Наивные критики говорят в таком случае о нарушении “художественной правды”, разумея под последней житейское правдоподобие. Но они не замечают, что вспоминают о последнем только тогда, когда перед ними — выпадение из художественного единства. И Террайль, и Достоевский любят завязывать и развязывать положения случайными и вполне “неправдоподобными” — встречами героев. Но у Достоевского мы и не замечаем этого неправдоподобия, а над Террайлем — улыбаемся. Почему? Потому что в одном случае перед нами “Бес”, в другом — “Приключения Рокамболя”, круг и обломки круга. “Идеальная форма художественного произведения едина от подробностей до целого, и от целого до подробностей, от видимого построения до зиждительного средоточия” — в этих прекрасных словах одного французского исследователя (Э.Бовэ) можно сжать все вышесказанное. Расчленение, конкретизация этого единства — задача анализа архитектоники произведения, его образов, стиля и т.п. В заключение — несколько дополняющих нашу мысль замечаний. Может показаться, что мы облегчили себе задачу обнажить непрерывность поэтического произведения — выбрав для примера короткое лирическое стихотворение, а не новеллу, роман, драму. Может показаться, что, если нельзя вырвать строку из стихотворения, то можно вырвать акт или сцену из драмы, главу из романа. Но стоит вглядеться пристальнее в конкретную поэтическую реальность — и это впечатление рассеется. Ведь и первая строфа бальмонтовского стихотворения, взятая как самостоятельное целое, оказывает эстетическое воздействие. Но вложите ее в целое — и спросите: что же, взятая в отдельности, была ли она самою собою? Конечно, нет. Она была лишь отрезком кольца, воспринятым, как движение к целому, еще неизвестному, предполагаемому; отсюда ее своеобразное, “фрагментарное” очарование. Это же приложимо, напр., и к сцене из “Бориса Годунова”, происходящей в келье у Пимена: эта сцена, взятая само по себе вся фрагмент, ожидание, движение по кругу. И она — присутствует во всех остальных, как их “фон” (а они — в ней). То же и с главами романа; отступления лишь подчеркивают — по контрасту — основную линию повествования (иначе они и не воспринимались бы, как отступления”), и т.д. Круг художественного произведения пересекаем. Столяров М. Художественное единство. // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. Т. 2. П—Я. М.; Л.: Изд-во Л.Д.Френкель, 1925, стб. 1076—1081. http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2-a701.htm