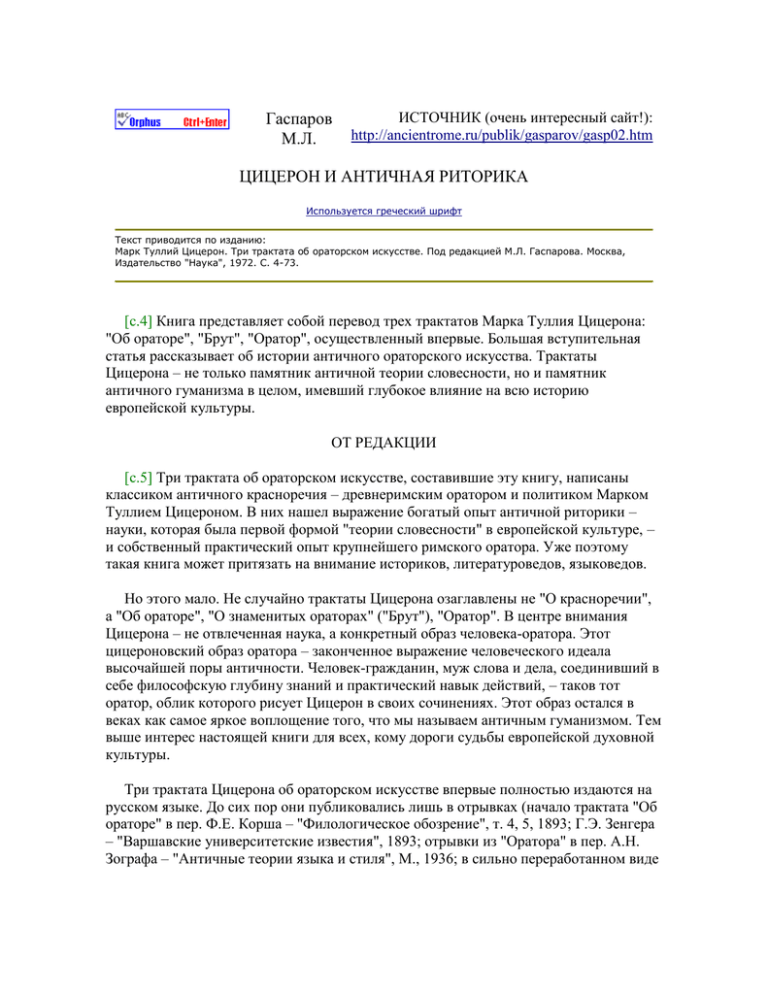

Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика.

advertisement