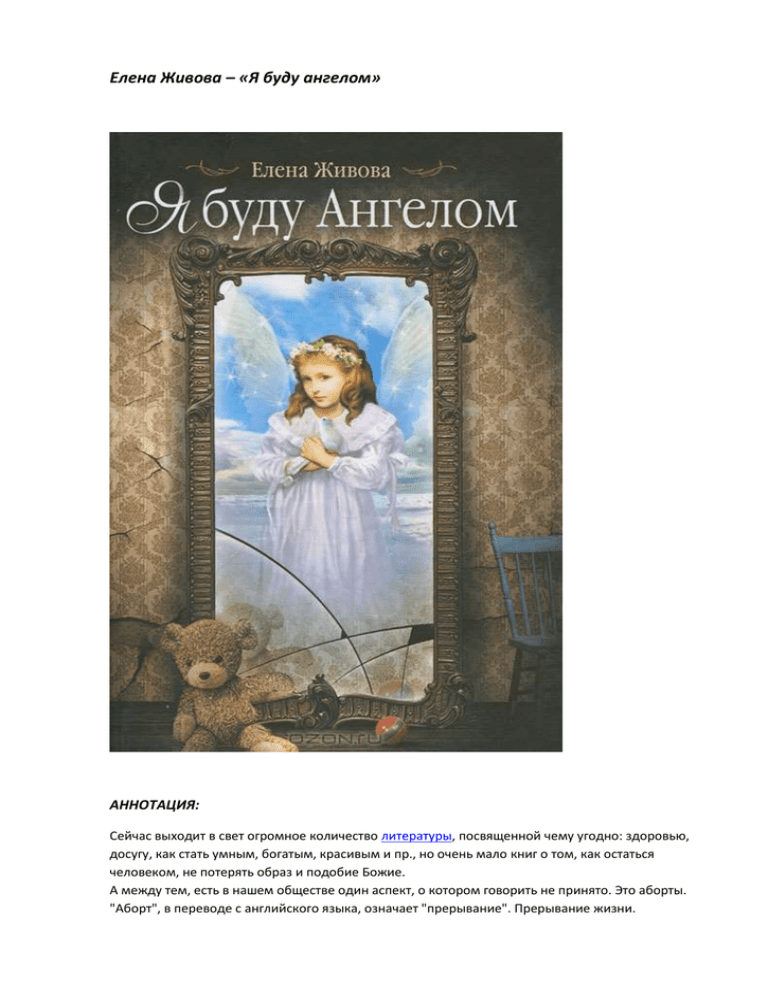

Ya_budu_angelom

advertisement