Ярмарка тщеславия

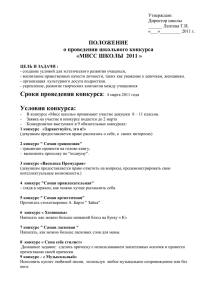

advertisement