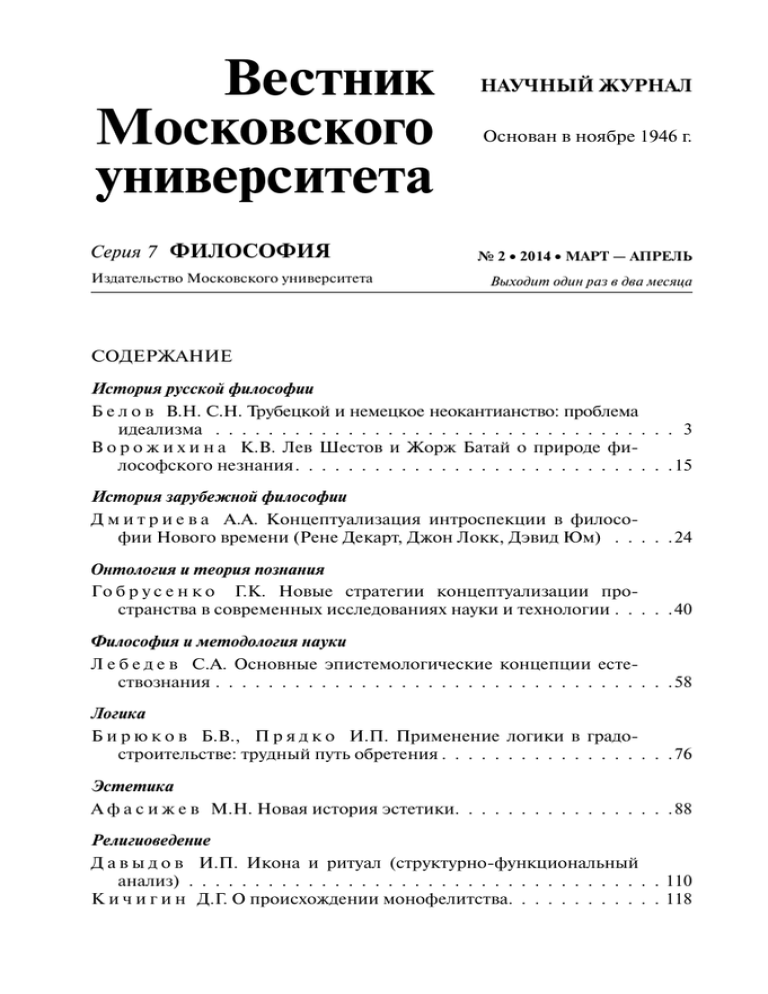

Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 2014.

advertisement