О.В. ХАРХОРДИН ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: СОЦИОЛОГИЯ Л. БОЛТАНСКИ И Л. ТЕВЕНО

advertisement

О.В. ХАРХОРДИН

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ: СОЦИОЛОГИЯ Л. БОЛТАНСКИ И Л. ТЕВЕНО

ХАРХОРДИН Олег Валерьевич - профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге,

На последнем Всемирном социологическом конгрессе дебаты исследовательского комитета

по социальной теории вычленили тему дюркгеймовской традиции после смерти Бурдье. Чаще всего

звучали имена Люка Болтански и Лорана Тевено. Данная статья попытается дать краткий анализ

работ Болтански - Тевено для русского читателя.

Термин из заглавия книги Болтански и Тевено, De la justification, указывает ключ

интерпретации их совместного творчества [1]. Следуя Пирсу и Джеймсу, прагматический поворот1

занимается процессами, а не сущностями. Джеймса интересовали не абстрактная проблема истины verity, а реальные процессы verification [2], Сходным образом, теоретиков прагматического поворота

интересует не абстрактная проблема справедливости -justice, как ее решает Джон Ролз, а процессы

justification, - оправдание, обоснование своего действия в повседневных дебатах. Другими словами:

исследуются практики проверки и установления доверия, не извечный вопрос о высшей правде, а

практики оправдания.

Читателя не удивит похожее смещение другой стандартной проблемы обществоведения,

первой привлекшей внимание сторонников прагматического поворота. Не проблема 200-летней

давности (что такое класс как социальная группа), а повседневные практики, приводящие к

появлению и поддержанию представлений о реальности классов. Внимание к процедурам

классификации - давняя забота дюркгеймовской школы социологии. Дюркгейма волновал не

прагматизм, критике которого он посвятил курс лекций [3], а социогенез кантовских категорий. Идея

заключалась в том, чтобы посмотреть, откуда взялись основные категории человеческого сознания,

которые казались кантианцам встроенными в его структуру. Категории причины и следствия, формы

и содержания должны были предстать у Дюркгейма как порождения социальной жизни. Статья о

формах классификации, используемых в первобытных обществах, написанная вместе с Моссом первый набросок социологизации Канта - стала одним из краеугольных камней французской

социологической традиции [4]. Мосс и Дюркгейм задавали в этой статье вопрос: откуда взялась

структура классификации по родам и видам, привычная для нас? Обзор классификаций феноменов

австралийскими аборигенами показал, что почти все знаемые ими явления поделены между фратриями племени, которые подразделялись на матримониальные группы, подразделявшиеся на кланы,

каждый со своим тотемом. Для установления причины насильственной смерти члена клана,

например, исследуется место гибели: если там находят следы опоссума, значит, его убили члены

клана с тотемом опоссума, если следы дикой собаки - значит, клан дикой собаки. Примитивность

приписывания ответственности и причин1

Под прагматическим поворотом понимается внимание к практикам повседневной жизни.

Описание подходов в рамках этого поворота см.: Волков В.В. О концепции практик(и) в социальных

науках // Социол. исслед. 1997. № 6. С. 9-24.

32

но-следственных связей не должны нас здесь интересовать. Главное, отмечают Дюркгейм и Мосс,

классификации по родству самые первичные. Всегда есть градации родства, но этот критерий главный. В племени Маунт Гамбира каждый абориген ближе всего привязан к объектам тотема

своего клана, но все равно родственен всем объектам тотемов фратрии, куда входит его клан или

матримониальная группа.

Классификация по видам - следствие пространственного закрепления классификации по

родам, основанной на родстве. Например, индейцы сиу живут в селениях, четко географически

ориентированных: фратрии размещаются по сторонам центральной дороги, а входящие в них кланы

имеют выделенное место внутри фратриального пространства. Название категории "вид" - англ.

species, от латинского spectare, смотреть - приоткрывает загадку и ее происхождения - это сторона,

куда мы смотрим, чтобы найти данный клан внутри родоплеменного поселения. И действительно,

вид - часть рода, как мы знаем.

Далее Дюркгейм и Мосс анализируют категорию "времени", этимологически связанную в

русском языке с вращением. Эта категория возникает из привязки географической ориентации

племени к сторонам света и круговому ходу светил, из привязки тотемических животных кланов к

годам или месяцам (как в китайском летосчислении с 12 животными). Мы можем классифицировать

события в зависимости от того, в какой стороне света (в зоне тотема) оказалось солнце или луна,

когда произошло то или иное событие. Дюркгейм и Мосс кончали статью суждениями о появлении

научных классификаций, устанавливающих четкие границы между классами. Но в них погибает дух

родственности родов и притяжение видов, перетекающих из одного в другой.

Тема народной классификации - классика французской социологии. Бурдье в книге

"Различение" показал, что если и имеет смысл говорить о классах современной Франции, то. прежде

всего, как о группах обыденных классификаторов, классифицирующих реальность сходным образом

[5]. Стратификация по доходу, образованию, доступу к госаппарату не так важна, как эмпирически

регистрируемая близость вкуса, то есть, в классификации желаемого. Одна группа устойчиво

выбирает (французское!) шампанское как способ отметить день рождения, другая - столовое красное

вино; группы различаются мнениями по поводу того, в каком возрасте можно сажать детей за

обеденный стол вместе с взрослыми, и поводу того, с каким подарком прилично прийти на званый

ужин. По устойчивым предпочтениям в классификации реальности, отражающихся в ответах на

вопросы социологов, и можно отличить современную буржуазию от современного рабочего класса

Франции, утверждало знаменитое исследование Бурдье.

Следуя традиции французских социологов, Болтански и Тевено начинали с экспериментов по

выявлению реальных практик классифицирования, а не классификационных предпочтений,

зафиксированных Бурдье. Центральный эксперимент заключался в выдаче отобранным парам людей

большой стопки карточек с записями данных об образовании и текущей занятости индивидов. Перед

парой ставилась задача разложить стопку на упорядоченные подгруппы (критерий классификации не

задавался -"подразделите их на подгруппы, как вам это покажется логичным"). Споры внутри пары

таких стихийных классификаторов наблюдались социологами. Для обострения споров (выявлявших

столкновения в повседневных классификационных схемах) пары иногда специально подбирались

контрастно. Один человек с высшим, другой с начальным образованием; один - менеджер, другой подсобный рабочий; один - житель центра Парижа, другой - из пригородов и т.п. [6].

Выводы исследования были ожидаемы. Во-первых, люди настаивают на фиксации более

тонких различий в местах социального пространства, которые сами занимают: рабочий швейной

фабрики будет делить наемных работников на временных и постоянных или людей

неквалифицированного, полуквалифицированного и высококвалифицированного ручного труда, зато

может складывать адвокатов и врачей в одну группу. Во-вторых, люди начинают раскладывать

карточки по стопкам, следуя грубым классификациям по уровню образования, месту работы и типу

труда, но когда

33

они встречаются с трудно классифицируемой карточкой (мойщик машин в гараже, но с высшим

образованием), то начинают переделывать классификации, пересортировывая уже сложенные стопки.

В-третьих, составление общей классификации - даже когда ее составляют только двое,

руководствуясь главным принципом - это большой труд, не в последнюю очередь из-за споров о том,

как классифицировать каждую карточку.

Другими словами, неожиданным выводом исследования стало то, что классифицирование

какого-либо человека или ситуации в понятных респондентам терминах - это труд, которым они

занимаются постоянно, но который от этого часто не становится менее затратным.

Квалифицированна чего-либо как X, то есть приписывание идентичности, часто не происходит

автоматически и требует больших затрат времени и возможно даже денег. Исследование привлекло

внимание к спорам о том, как люди квалифицируют происходящее. В наблюдавшихся спорах

сталкивались обоснования видения социальной реальности, что и разрешалось отсылками к

примерам и принципам, оправдывавшим позицию спорящего.

Таким образом, были выведены поправки к классической книге Бурдье о классо-образовании.

Заключить из анкеты с вопросами о предпочтениях во вкусах, что кто-то принадлежит к

определенной социальной группе, как это делают последователи Бурдье, значит тоже заняться

деятельностью по квалифицированию респондента или ситуации. Это не оспариваемое

квалифицирование как бы "пригвождает" респондента, которому не дают права претендовать на

принадлежность к иному классу, и теперь интерпретируют его поведение как проявление

определенного классового хабитуса. У критиков такого подхода возникает вопрос: откуда Бурдье

знает, что X - это представитель классового хабитуса группы, если сами респонденты так себя не

квалифицируют, да, вероятно, и не имели возможности заняться трудом по квалификации происходящего? Он сам лишь классифицировал практики повседневной классификации, сведя их к

определенным группам (классам) феноменов, называемых хабитусами. Этот классификационный

труд социолога должен быть осмыслен, а его роль в воспроизводстве повседневных классификаций

(и классовой структуры) должна быть обсуждена. Кроме того, спор, возможно, есть более важное

состояние, чем покой и эквилибриум, когда классификации завершены и приписываются квазиавтоматически, так как в споре проявляются все ресурсы людей в классификационных играх.

Можно предположить, что из поправок к Бурдье проистекают черты последующих занятий

Болтански и Тевено. Первая черта их версии прагматического поворота заключается в том, что это

социология ситуаций, а не социальных процессов или социальных групп. Когда Болтански и Тевено

анализируют ситуацию, они не определяют заранее, кто действует в ней и что вовлечено в нее. То

есть, в их описании ситуаций нет ни узнаваемых социальных групп, ни узнаваемых процессов типа

господства, эксплуатации и т.п. Квалификации происходящего оспариваются спорящими, и не дело

социолога навязывать им (возможно, еще одну) квалификацию происходящего. Лучше следовать

попыткам спорящих установить общую интерпретацию ситуации.

Вторая черта подхода Болтански-Тевено - это внимание к вещам. Интерпретация

происходящего не висит в воздухе, как, например, это случается у этнометодологов, которые

опираются на субъективные значения и способности интерпретатора квалифицировать

происходящее. Здесь интерпретация зависит от отсылки к некому состоянию дел, часто - к

физическим вещам, на которые опирается тест реальности происходящего. В споре о том, что

происходит на самом деле, часто апеллируют к вещам -"посмотри на этот пример, увидь, что говорят

факты". Это не удивительно. Слово "реальность" идет от латинского термина res, "вещь".

Удивительно то, что социология долго игнорировала вещность социальной реальности. В теории

Болтански-Тевено реальность множественна (как у феноменологов) - существует много разных

способов отсылки к реальности через испытание вещей, и в зависимости от выбранного способа

меняется интерпретация происходящего. Другими словами, до проверки и ис34

пытания заверений и уверений о состоянии дел или вещей, приводимых в повседневных спорах, этой

привилегируемой реальности не существует.

Третья черта их версии прагматического поворота - отказ от критической позиции. Бурдье

сделал критику основной задачей социолога; многие считали его классиком подозрения, который за

устоявшимися социальными отношениями видит скрываемую реальность господства или обмана.

Однако, критика - лишь одна из человеческих способностей, и только после Канта она стала казаться

обязательной чертой человека. Когда в докантовскую эпоху Бейль ввел этот термин в оборот, он

обозначал практику небольшой группки людей, занимавшихся критикой библейских источников,

выявлявших аутентичность рукописей. Чтобы критика в бейлевской или кан-товской версии стала

распространенной, массы надо было учить делу критики, и только после серии настойчивых попыток

(одна из них - советская кампания 1928 года по поощрению критики со стороны рабочих [7]), критика

стала казаться чем-то столь же свойственным человеку, как дыхание или пищеварение.

Другими словами. Бурдье приравнял миссию социолога к ситуации из жизни подозрительного крестьянина, который должен рассматривать приданое невесты или зубы продаваемой

лошади - а нет ли тут подвоха? Но эта способность не всегда нужна крестьянину и социологу, его

описывающему. Повседневные споры кончаются, когда критическая способность отбрасывается,

люди достигают компромисса или забывают об обидах. Если бы мирное завершение спора было

возможно только на основании признания верности критических суждений одной стороны, многие

споры никогда бы не кончились. К тому же существуют ситуации в жизни - и многие считают, что

жизнь чего-либо стоит, только если они в ней присутствуют - когда критическая способность или

ограничивается определенным образом (дружба как совместное упражнение в активном отказе от

просчитывания, кто кому оказал больше услуг) или отбрасывается совсем (любовь как жизнь ради

другого).

Болтански первым предложил заняться вместо критической социологии социологией

критических способностей. Если критика - не главное и не универсальное человеческое качество, а

черта особых обществ или специальных ситуаций, то социология должна исследовать ее

происхождение и применение [8]. Исследуя практики публичного осуждения и обличения (на

примере писем в газету Le Monde), Болтански задумался не только о критике, но и практиках

публичного оправдания или обоснования поведения. Результатом стала книга о любви и

справедливости как практических способностях, а не великих принципах. Практики любви в этой

книге, правда, моделировались по деяниям святых типа Франциска Ассизского, что может показаться

неадекватным. Но важно, что контраст любви со справедливостью - когда требуется подсчитывать,

оправдывать и обосновывать - проведен четко [9].

Переход из одного состояния в другое возможен, но чаще случается в одном направлении, и

необратим: такое происходит при переходе из любви к подсчетам и обвинениям в несправедливости.

Любимый пример Болтански - прозрение дяди Вани в драме Чехова, что он жил и работал ради

ничтожества, а не великого ученого. Наш повседневный пример - любовь кончается, когда иссякают

силы отказываться (или появляется отсутствовавший интерес) слушать уверения доброжелателей,

что любимая сидит у тебя на шее, тобой пользуется и т.д. и т.п. Ситуация преобразуется за секунду как я раньше не замечал этого?

По Болтански, возможен обратный переход от состояния справедливости к состоянию любви.

Радикальный пример - мгновенное соскальзывание в любовь между людьми, вчера ругавшимися изза мелкой несправедливости - покажется российскому читателю нереалистичным. Похоже, что

российский повседневный опыт дает чаще свидетельства того, как можно перейти от постоянного

применения своей способности распознавать несправедливость в действиях другого к воздержанию

от ее применения, или к отказу от этой способности. Так можно описать, например, не только состояния любви, но и состояния дружбы. Отказ от подсчетов эквивалентности обмена услугами и

дарами (и от основанной на этом подсчете критики партнера) случается,

35

когда повседневный многолетний мониторинг вклада каждого в общие отношения подсознательно

убеждает: все более-менее эквивалентно, зачем тратить время на мониторинг и подсчеты? Тогда

появляется ситуация, когда на фразу доброжелателей "X тобою пользуется" следует ответ: "Нет, я X

знаю, он мой друг, он не такой человек, чтобы..."

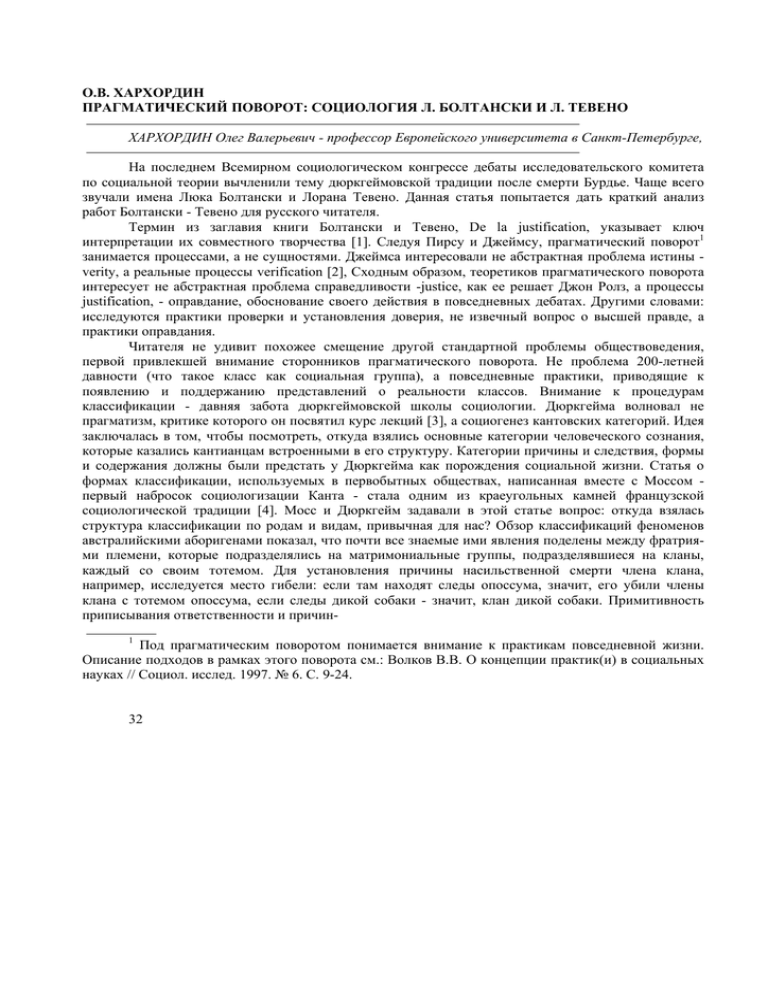

Обобщая, можно привести схему:

Augustine

Bossuet

Adam Smith

Saint-Simon

Rousseau

Hobbes

Мир вдохновения

Домашний мир

Мир рынка

Мир промышленности

Гражданский мир

Мир мнения

Одержимость, полет, трансценденция

Уважение, забота

Равный обмен

Техническая эффективность

Равенство граждан

Признание, крутизна

Таким образом, кроме состояний любви, не требующих обоснований, и состояния

оправдания, где идет битва за справедливость. Болтански выделил две ситуации - насилие, к

которому прибегают, когда спор не решить мирно, и устроенность, когда сбалансированность

ситуации достигается мирным путем сама собою.

Но слава пришла к Болтански, когда вместе с Тевено они исследовали отдельные миры

внутри одного состояния, которое стало обозначаться ими как "режим" справедливости или

оправданий. Исследовав трудовые споры во Франции (включенным наблюдением и по нормативным

книгам бизнес-школ, дающим рецепты разрешения подобных конфликтов), Болтански и Тевено

пришли к выводу, что существует 6 миров или "градов" (cites) оправдания, каждый из которых имеет

свою логику обоснования поведения, несводимую к логике других миров. В одной дискуссии люди

часто переключаются из одного мира в другой, апеллируя к несводимым друг к другу стандартам

справедливости. Реальность уверений говорящего, что дела обстоят так, как он утверждает,

устанавливается через практические тесты, когда доказательства и примеры, опирающиеся на

очевидные факты или вещи, подвергаются рассмотрению или испытанию.

Из-за того, что люди апеллируют к нормативным стандартам справедливости, они стихийно

смешивают в высказываниях то. что обычно представляется как разные дисциплины - высокую

политическую философию и приземленные наблюдения о социологии повседневных ситуаций.

(Однако, если учесть, что социология Конта начиналась как отрасль прикладной политической

философии, которая должна давать практические советы по управлению обществом, это смешение не

покажется удивительным: люди используют в обосновании своего поведения политическую

философию прикладным образом, таким образом становясь стихийными социологами). Поэтому

задача - не разводить политическую философию и социологию, устанавливая жесткие дисциплинарные границы, а укоренить философию в социологии и наоборот. Надо исследовать, считали

Болтански и Тевено. какие типы нормативных суждений используются в повседневной аргументации

французов (то есть, описать основные стратегии оправдания), а не изобретать новый социальный

контракт по поводу справедливости, как это делает, например, Ролз (Rawls), полностью отказываясь

от социологии и опираясь лишь на дедуктивный метод.

Каждый мир оправдания имеет центрального для своей аргументации политического

философа, который наиболее чисто или радикально выразил стандарты справедливости, присущие

данному миру. Из 6 миров, выделенных французскими теоретиками, некоторые опираются на

философов, знакомых российскому читателю, некоторые -на малоизвестных. Мир вдохновения или

одержимости, квазирелигиозного полета опирается на труды блаженного Августина: мы говорим

иногда, например, что несправедливо лишать гения возможности творить и прерывать полет

творчества для исполнения идиотских домашних обязанностей. Мир домашний описан у Болтански и

Тевено по трудам католического философа Боссюэ, наставника Людовика XIV, который обосновал

36

концепцию монаршей власти как отцовской и прописал логику сыновнего/дочернего смирения. В

повседневных спорах мы говорим, например, что внутри семьи любовь к родителям и безусловный

учет их интересов должны всегда превалировать над рыночными расчетами.

Рыночный мир опирается на труды Адама Смита: мы считаем несправедливым неравный

обмен услугами или товарами, если этот принцип не приносится в жертву другим принципам

справедливости. Например, при социализме принципы рынка приносились в жертву ради принципов

промышленной рациональности. Промышленный или индустриальный мир имеет своим теоретиком

Сен-Симона, воспевшего индустриальное сословие (включавшее рабочих и капиталистов) как

наиболее эффективное. Мир технической эффективности, балансов и минимальных затрат для

максимального результата иногда превалирует не только над рыночным миром (как в советских

неэкономичных проектах размещения промышленности в дальних областях из-за требований сбалансированности технической цепочки производства), но и над миром гражданским, когда равенство

прав граждан - вторично по сравнению с великими целями индустриализации. Теоретик

справедливости гражданского мира для французов - конечно, Руссо, чьи труды раздували клокотание

праведного гнева революционеров. Последний, шестой мир справедливости, не очень понятный

российскому читателю, называется Бол-тански и Тевено миром мнения, и опирается на одну из глав

"Левиафана" Гоббса, где тот описывает роль внешней оценки и мнения других как движущей силы

человеческой жизни. Императив - быть значимым, крутым, прикольным в глазах других, и человек,

которому мешают так самовыражаться из-за требований других миров справедливости, чувствует

себя несправедливо ограничиваемым.

В спорах могут происходить столкновения утверждений о справедливости, высказанные в

аргументации разных миров; да и отдельный человек может опираться на принципы аргументации из

разных миров, меняя перспективы - лишь бы выиграть спор. Общая таблица миров следует.

Таблица

состояний

равные

неравные

Мир

Justesse, когда все Настроено, все идет как надо

Любовь

Война/диспут

Justification, Оправдание

Насилие

Перечисление миров может казаться надуманной схемой, а не результатом эмпирического

анализа, поскольку, во-первых, приведенные примеры столкновения миров придуманы, а, во-вторых,

российскому читателю не очень знакомы многие цитированные философы. Да и вообще, наверное,

роль, какую играет политическая философия во Франции, в России играет литература XIX века,

которая дает нормативные образцы споров о справедливости и примеры их разрешения2. Чтобы

пояснить концепцию Болтански и Тевено, философские теории, к которым они отсылают, и

проблемы, которые возникают в связи с этой версией прагматического поворота, проиллюстрируем

ее на российском материале.

В пьесе А. Гельмана "Протокол одного заседания", экранизированной в фильме "Премия" с

Евгением Леоновым в главной роли, канва событий - трудовые споры, связанные с отказом бригады

бетонщиков получать начисленную им в конце года премию. В ходе споров люди апеллируют к

разным мирам справедливости. Пьеса и

2

Возможен более радикальный тезис о недопустимости заимствования теории Болтански Тевено в связи с тем, что специфика российского морализаторства, возможно, не в апелляции к

нормативным принципам, заученным наизусть и применяемым везде и всегда, а в подражании

образцам: жития святых, жизнь замечательных людей, романы соцреализма и т.п.. которые не

схватить строчкой категорического императива, но которым можно следовать в зависимости от

места, времени, контекста. То есть, российская мораль до сих пор есть мораль доблестей и

добродетелей, а не мораль принципов. Об этом различии см. [10] и главу про добродетель в [11].

37

фильм прошли цензуру и не могут быть адекватным отражением того, в каких мирах оправдания

действительно жили советские люди, и каков был относительный вес одного мира по отношению к

другому. Но видны миры, аргументация которых была идеологически приемлемой настолько, что ее

воспроизвели в официально одобренной пьесе.

В конце пьесы секретарь парткома Соломахин подытоживает ход дебатов по поводу

выступления Потапова, бригадира бетонщиков. Сначала, когда Потапов сказал, что бригада

отказалась от премии из-за невыгодности (получили меньше, чем просто бы заработали, если б не

было простоев), "мы решили, что он рвач", говорит Соломахин. Когда Потапов пояснил, что бригаду

интересуют не деньги, а то, чтобы не было сбоев на производстве и таковое возможно (и из-за этого

бригада не хочет взять премию, заставив дирекцию менять стиль управления), "мы решили, что он демагог", так как его заявления не обоснованы подсчетами. Когда Потапов представил расчеты,

показавшие, что трест мог выполнить план и не надо было его занижать (результатом занижения и

стала незаслуженная премия за якобы случившееся перевыполнение плана), "мы решили, что он человек Черникова", подсиживает директора по заданию темных сил, иначе как он добыл цифры из

планового отдела? [12].

В этой тираде секретаря парткома представлены три мира. Это - мир рынка и эквивалентного

обмена, который официальная советская жизнь считала незначимым, а апелляции к нему - почти

аморальными ("рвачество"). Потом - мир технической эффективности: не посчитал - не говори, иначе

ты - демагог. В-третьих, - мир верности главе клана: этот мир часто возникает на страницах пьесы, в

сценах, когда начальники заботятся о своих людях: достаются ли им товары и квартиры, как обстоят

дела с их детьми и т.п. Мир формального равенства (гражданский) возникает в пьесе всего раз, и

именно в конфликте с домашне-клановым миром: один из членов бригады бетонщиков, сын

помощника директора стройки, отказывается подчиниться отцу и получить премию. В результате он

поговорил с отцом, "как мужчина с мужчиной и как работник треста с работником треста", и отцу

пришлось снять претензии отцовско-домашнего толка. Мира мнения в пьесе нет, хотя возможно это следствие идеологического заказа; в рассказе Шолохова "Калоши", например, описана попытка

колхозника стать привлекательным, демонстрируя ношение новых блестящих галош на виду у

колхозников, уродующих обувь в непролазной грязи.

Но самое интересное - мир веры. Он явно - не мир индивидуальной веры и личностной

трансценденции, как в "Исповеди" Августина. Бригадир Потапов хочет, почти как Солженицын - но

это не говорится - жить не по лжи, по правде, поэтому он сдает премию. Он хочет биться за правду,

за "наш" завод, чтобы он работал даже, когда его сдали и забыли строители; ему нужна вера, говорит

Соломахин, что страна, а не только стройка или участок - его, что есть общий проект, и все посильно

вкладываются в построение коммунизма. Этот мир - не мир индивидуального вдохновения. На

августиновской мир больше указывает книга, которую читает положительный герой Черников во

время партсобрания, не ожидая обсуждения реальных вопросов: зачем тратить время на тягомотину,

когда можно его потратить творчески. Мир веры Потапова другой - это доавгустиновский,

аристотелевский мир полиса как общего начинания. Его справедливость основана на идее, что мы все

в одной лодке, и здесь важна как конечная цель, так и вклад каждого в общий результат. Учитывая,

что центральный аргумент пьесы - утверждение мира веры, получается, что советские споры

задействуют мир, который не упоминают французские социологи. Это - аристотелевский мир, где

главная правда заключается в достижении телоса, высокой цели3.

3

Пока цель не достигнута, в этом мире господствует аристотелевская пропорциональная

распределительная справедливость. Каждый получает по заслугам, в соответствии с вкладом в общее

дело. Это -принцип "Критики Готской программы" Маркса. Анализ жалоб в 1960-70-е годы в

Ленсовет показывает, что большинство апеллировало к этому принципу. Например: "я воевал и

потом оттрубил на социалистическом производстве 20 лет. Поэтому несправедливо, что этот соседмолкосос, хоть он и дипломированный инженер, получает высвободившуюся комнату в нашей

коммуналке" [19].

38

Даже беглый анализ пьесы Гельмана демонстрирует типичные вопросы, возникающие в

концепции Болтански и Тевено. Почему авторами выделены именно 6 миров, если в других

культурах артикулируются стандарты справедливости, не попадающие под предложенную

классификацию? Да и в самой Франции, почему выделены только 6 миров, то есть, насколько

исчерпывающа эта классификация? И как произошло становление структуры множественных

рядоположенных и непересекающихся миров оправдания? Было ли сначала 2-3, а потом добавлялись

еще?

Работы последних лет Болтански, Тевено и их коллег отчасти пытаются ответить на подобные

вопросы [Обзор см. 13]. Во-первых, появились указания на миры оправдания, которые раньше не

учитывались книгами по трудовым спорам, но становятся центральными в публичной жизни

Франции. Это "зеленая" аргументация об экологической несправедливости определенной политики.

Во-вторых, если исторической ретроспективы становления типично французской конфигурации

миров до сих пор не представлено, то оценка нынешней динамики миров присутствует. Последний

бестселлер Болтански и Кьяпелло - это размышление о становлении нового мира оправдания,

выявившегося в трудовых спорах во Франции 1990-х годов [14]. Книга описывает превращение

тезисов новых левых 1960-х в принципы нового мира оправдания. Согласно этим принципам, нужно

развивать гибкость и творчество в противовес дегуманизирующему влиянию массового

производства, превращающего человека в придаток производственного аппарата и в одномерного

потребителя. Однако ирония истории в том, что эти принципы легко интегрированы современным

капитализмом ради изощренных форм эксплуатации. Ново-левый тип оправдания используется для

распространения временной занятости, снижения издержек работодателя на пакеты социального

страхования, для внедрения работы на дому, приводящей к незаметным сверхурочным, и т.д. и т.п.

Новым вкладом стали и работы Тевено о режимах вовлеченности или задейство-ванности,

regimes d'engagement [15]. Координация поведения с помощью оправдания и споров - один из

способов практической координации людей и вещей, и, пожалуй, самый публичный из них. До

открытого спора, при имеющемся напряжении в отношениях, координация производится не за счет

открытого обвинения, а с помощью латентного выражения неудовольствия - например, подруга

перестает звонить, подходить к телефону, привычные вещи не происходят ожидаемым образом и т.п.

Это режим напряженности, но еще не ссоры. В режиме планового действия - когда все работает, как

надо, также не встает проблема публичного обоснования действия. Здесь координируются действия

функциональных агентов и вещей, поэтому оправдание не нужно. Однако такой функциональной

координации не происходит, например, в режиме близости, regime de familiarite - или как можно

перевести этот французский термин - в режиме близкого знакомства (фамильярности): наименее публичный режим.

Градацию возрастающей степени публичности режимов вовлеченности иллюстрирует пример

Тевено: у себя дома вы находитесь в режиме близости - все разбросано вокруг вас, но вас не

беспокоят валяющиеся вокруг одежда, книги и диски, грязные кофейные чашки и старый кофейник

без ручки на столе, это части вашей жизни, вы владеете ситуацией. Однако если вам придется

пустить кого-либо пожить в вашей квартире в ваше отсутствие, вам придется трансформировать эту

реальность, и тем меньше, чем ближе вам въезжающий. Близкому можно оставить ключи, лишь

собрав разбросанные вещи. Ожидается, что наткнувшись на безусловно значимую для вас вещь, он

проявит заботу, не будет ругаться, если вы не оставили инструкций, что делать с незакрывающейся

форточкой. Дальнего родственника или заезжего знакомого нежелательно оставлять в окружении

вещей, которые значимы для вас лично - письма, подарки, личные вещи убираются или запираются.

Да хорошо бы объяснить постояльцу, как пользоваться кофейником без ручки.

Виды адаптации вещей и пространства меняются при переходе к режиму плановой

координации, когда вы решаете подсдать жилплощадь. Тогда комната или квартира

39

должны быть функциональны (никаких неработающих шпингалетов!) и рассчитаны на усредненного

пользователя (например, освободить место в шкафах, куда съемщик будет складывать одежду). И

только если возникают споры по поводу использования сданной жилплощади ("мы не

договаривались, что вы будете разбирать паркет, чтобы жарить шашлыки на балконе"), мы выходим

из режима плановой координации в наиболее публичный режим - режим оправдания. Как видно из

примера, режимов может быть много, различия между ними - тонкие (в чем отличие дружбы от

близкой дружбы или близкого знакомства?), но всех их можно попытаться уложить в спектр градаций от наиболее приватного режима, режима фамильярной близости, до наиболее публичного

режима оправдания.

Иными словами, прагматический поворот волнует не противопоставление публичного и

приватного, а промежуточные режимы координации в спектре между этими двумя категориями.

Кажется, подобная задача интересна - например, в чем специфика координации поведения людей,

живущих в одной комнате в общежитии? Или - в чем специфика координации в коммуналке, где

живешь, как говорят респонденты, "наедине со всеми"? Это - предметы ведущихся или законченных

исследований.

Подобные исследования режимов вовлеченности высвечивают одну из базовых характеристик социологии Болтански и Тевено - особую роль вещей. В трактате "Об оправдании" вещи

играли роль крючков, на которые навешивается интерпретация реальности; тестируя выдвигаемые

обоснования с точки зрения подтверждения их состоянием вещей или ходом дел. люди могли

соревноваться в укорененности своей интерпретации справедливости или несправедливости

происходящего. В режимах вовлеченности, менее публичных, чем режим оправдания, вещам дается

другая роль, чем роль подпорок реальности. Как показали работы М. Бревильери о греческом

понятии chresis, "использование", даже простое пользование вещью включает аспект не только

правилосообразности, но праведности и справедливости [16]. Русское "польза", как и греческое

chresis, предлагает это понимание: пользоваться - значит делать по-льзе; не так как нельзя, а так, как

льзя. В этой интерпретации моральный запрет не "навешивается" на реальность "сверху", вдобавок к

неморальным вещам, к которым обращаются, проверяя, сколь справедливы претензии морализатора.

Тезис здесь более радикален: в самой вещи встроена мораль, вещь моральна и личностна с самого

начала.

Такие качества очевидны в вещах, с которыми человек находится в режиме близости.

Подобно кофейнику с отбитой ручкой или носиком, которыми с трудом пользуются даже друзья, мы

окружены вещами, которые как бы вписаны в наше тело и личность. Например, ведущий финский

социолог Р. Алапуро поражает коллег тем, что ездит на работу на одном велосипеде с конца 1950-х

годов, и на этом велосипеде может кататься только он, настолько велосипед дисфункционален с

точки зрения иного пользователя. У каждого из нас есть фотокамеры со сломанными кнопочками,

которой умеем пользоваться только мы, ящики стола или дверь с замками, которые открываются при

специальном надавливании и подергивании, которое не объяснить словами. Оставляя эти вещи

другому, приходится показывать, как ими пользоваться, даже тренировать другого. Это относится не

только к механическим вещам, но и к тем, что хранят воспоминания, пробуждают эмоции и т.п.

Передать их другому - значит сделать их дисфункциональными; для другого их голос молчит.

Тевено рассматривает данные вещи, как части дисперсной личности, которая состоит из

облака подобных личностных элементов в дополнение к тому, что мы рассматриваем как центр

собственных действий и принятия решений [17]. Мы несем облако таких вещей по жизни, добавляя и

убавляя элементы, иногда реконфигурируя его. В отношениях, описываемых традиционной

социологией, которые обычно подпадают под режим планового взаимодействия, облака этих вещей

незначимы. Да и переходя к взаимодействию в режиме плана, мы, например, вычищаем комнату от

личных вещей (прежде чем сдать ее абстрактному съемщику с улицы) - поэтому личностные вещи

даже не фигурируют в описаниях традиционной социологии. Однако как только

40

мы переходим к другим режимам вовлеченности - дружбы, знакомства, и т.п., роль личностных

вещей велика.

Дружба, например, может интерпретироваться не как неожиданно возникшая

межперсональная привлекательность двух эго, а как взаимоналожение двух облаков личностных

вещей. Это взаимоналожение включает как совместное пользование вещами, так и циркуляцию

вещей между облаками, когда книги, музыка, техника, партнеры и события отдаются в пользование

другому после соответствующей тренировки и наладки. Иными словами, режимы вовлеченности,

близкие к приватному полюсу спектра "публичное - приватное", требуют внимания к личностным

вещам, которые вовлечены в координацию, или, лучше сказать - которые завлечены туда после частичного взаимопроникновения облаков и потому привлекательны для участвующих сторон.

Трудности перевода французского термина regime defamiliarite указывают на интересные

исследовательские проблемы. Действительно, если это режим фамильярности, то термин не

схватывает отношения с близкими нам вещами. Если "режим близости", под этот термин попадут как

близкие люди, так и близкие вещи. Но не становится ли тогда этот термин слишком общим? И как

убрать интимно-сексуальные коннотации? Представляется, что термин можно прояснить, подчеркнув

корневую основу -famille. семья. Базовые примеры Тевено по поводу этого режима, как правило,

подразумевают семейную обстановку, когда человек находится chez soi, у себя дома. Наверное, это

не случайно. Только учтя роль семьи как аппарата диахронической передачи навыков обращения с

вещами и людьми, можно понять, что такое режим близости.

Действительно, повседневные вещи становятся личностными, когда они притираются к нам в

процессе долгого пользования. Эта ложка мне дорога потому, что ей помешивали такую-то жидкость,

а от этого замешалась такая история...; этой фотокамерой могу пользоваться только я, так как у нее

когда-то отвалилась задвижка затвора. Первоначальное научение пользоваться ложкой или

фотокамерой {независимо от того, насколько данную ложку и камеру я освоил самостоятельно и по

инструкции) когда-то произошло потому, что руки родителей двигали ложкой в моей руке или нажимали на кнопочки камеры моими пальчиками, или я подражал этим движениям. Режим близости

чаще всего был запущен в ход в семье, именно потому он включает и вещи и людей, связанных этими

вещами на буквально близком расстоянии. Важно, однако, что связь в этом режиме - не только

синхроническая (координация между живущими здесь и сейчас), а и диахроническая: вещи

связывают нас с предыдущими поколениями, давая ощущение близости родных вещей, родины,

обосновывая - то есть буквально давая опору и основание - национальной идентичности.

С чего начинается родина? С картинки в родном букваре? Или с песни матери, буденовки

деда и товарищей в соседнем дворе? Исследования диахронической координации такого режима

вовлеченности как "родные", возможно, помогут ответить, почему исчезновение отсылок к буденовке

зафиксировало демонтаж советской идентичности (ныне живущие не связаны с предыдущими

поколениями этой советской вещью), но не привело к стабилизации новой российской идентичности.

Может, потому, что стало меньше похожих опорных вещей, лично и морально значимых для связки

поколений?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

2.

3.

4.

Boltanski L., Thevenot L. De la justification: les economies de la grandeur. P.:Gallimard, 1991.

Джеймс У. Воля к вере. М: Республика, 1997. С. 285, 292.

Durkheim E. Pragmatisme et sociologie. P.: Vrin. 1955.

Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации // Мосс М. Общества,

обмен, личность. М.: Восточная литература. 1996.

5. Bourdieu P. La Distinction. Critique sociale du jugement. P.: Minuit. 1979.

41

6. Boltanski L., Thevenot L. Finding One's Way in Social Space: A Study Based on Games // Social

Science Information. 1983. V. 22. P. 4/5.

7. См., напр., Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.:

Издательство ЕУСПб, 2002 (особенно глава 4 о критике и самокритике).

8. Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журн. социологии и

социальной антропологии. 2000. № 3.

9. Boltanski L. L'amour et la justice comme competences. P.: Metailie. 1990.

10. Макинтайр А. После добродетели. М.: Академ, книга, 2000.

11. Kharkhordin О. Main Concepts of Russian Policies. Lanham, MD: Univ. Press of America, 2005.

12. Гельман А. Пьесы, М.: Советский писатель. 1985. С. 54.

13. Вагнер П. Вслед за "Оправданием" // Журн. социологии и социальной антропологии. 2000. № 3.

14. Boltanski L., Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. P.: Gallimard, 1999. По-русски см.

отрывок: Л. Болтански и Э. Кьяпелло. О каком освобождении идет речь? // Неприкосновенный

запас. 2003. № 29.

15. Thevenot L. L'action au pluriel. Sociologie ties regimes d'engagement. P.: Decouverte. 2006. Описание

режимов вовлеченности см. в: Тевено Л. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и

фигурации социальной общности // Новое литератур, обозрение. 2006. № 77.

16. Breviglieri M, L'usage et l'habiter. Contribution a une sociologie de la proximite. P.: Economica, 2005.

17. Thevenot L. Le Regime de familiarite. De choses enpersonne //Genese. V. 17. Septembre 1994.

18. Тема выходящей в издательстве ЕУСПб коллективной монографии о социологии дружбы.

19. Печерская Н. Справедливость: социальная аналитика и прагматика представлений. Автореф.

канд. дисс. СПбГУ, 2000.

42