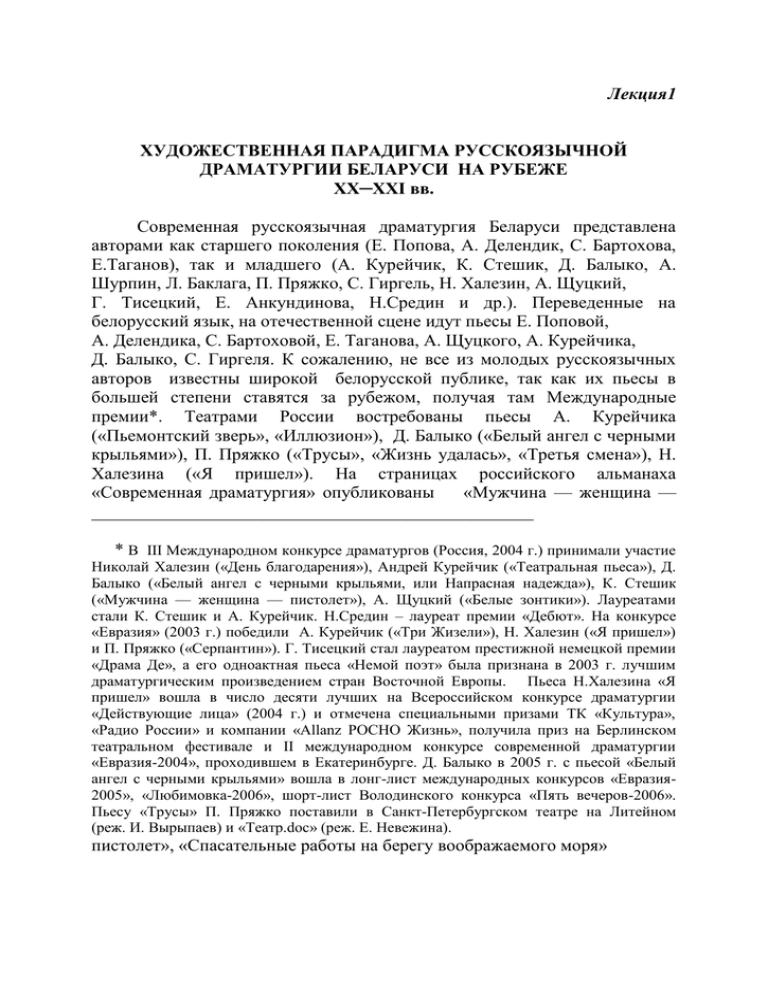

Лекция1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПАРАДИГМА РУССКОЯЗЫЧНОЙ

advertisement