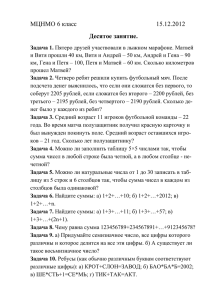

Фигуры на плоскости - Максим Осипов, врач и писатель

advertisement