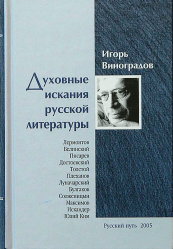

книгу (2,22 Мб)

advertisement