Лекции М.Ромма "Монтажная структура

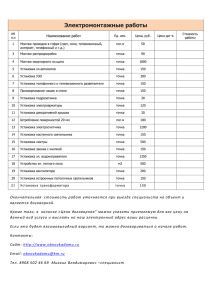

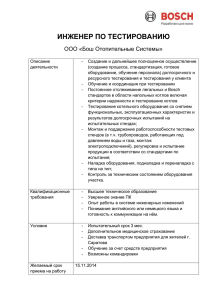

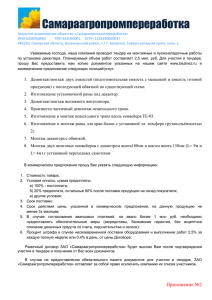

advertisement