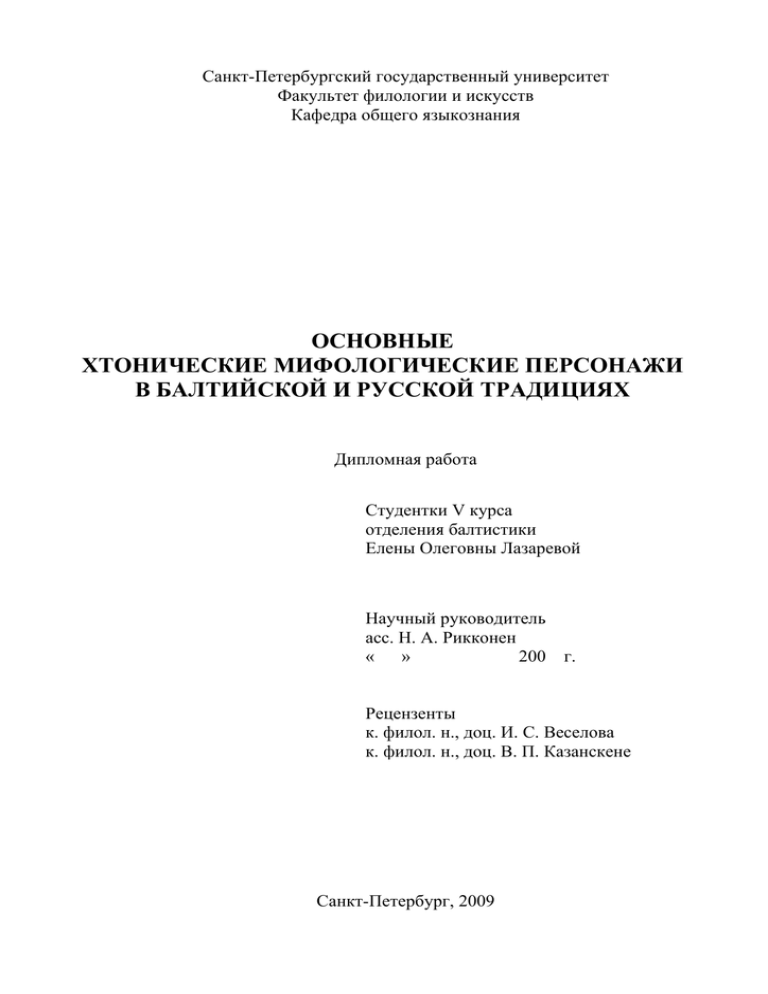

Основные хтонические мифологические персонажи в

advertisement