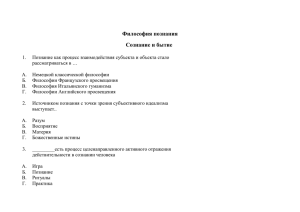

познание и сознание в междисциплинарной перспективе

advertisement