Шевцов К.П. Память в современных концепциях

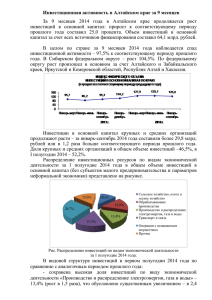

advertisement