45. Сохор А. Н. Бородин. М.-Л. : Музыка, 1965. – 826 с.

advertisement

V

^ l ^ r

g

А-

СОХО

и 3 д а т е л bcmвО'музЬ1ка'

моснвачдбЗ'ленинград

БОРОДИН

Ж И З Н Ь ,

деятельность,

м у 3DI к а л Ь н о е

m ворчество

ЛЕНИНГРАДСКИЙ

ТЕАТРА,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МУЗЫКИ

И

ИНСТИТУТ

КИНЕМАТОГРАФИИ

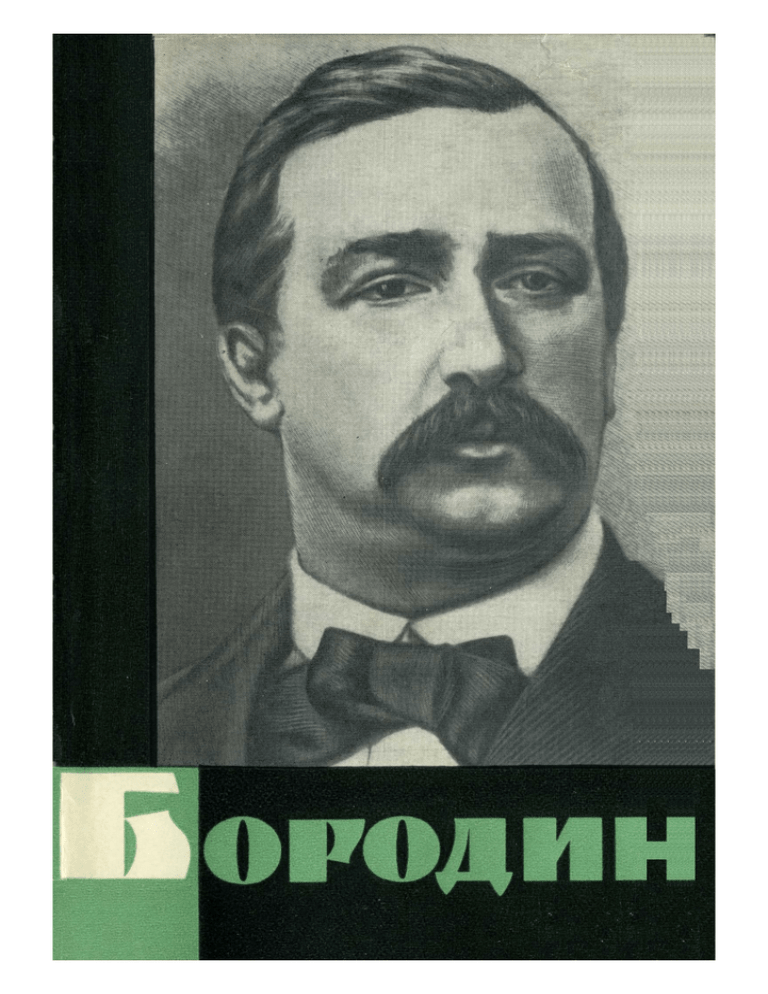

A. П. Бородин

Портрет

Н.

Репина

от

АВТОРА

Литература о Бородине обширна и насчитывает

более 500 книг, брошюр, статей на различных языках.* Среди них — ценнейшие публикации: первое

издание писем и критических статей композитора,

осуш;ествленное В. В. Стасовым, 4 тома писем Бородина, подготовленных к печати и прокомментированных С. А. Дианиным, собранные им же письма к Бородину и о Бородине и прочие документы.

Богатый фактический материал содержится в биографическом очерке Стасова о Бородине, в переписке и мемуарах его соратников по Могучей кучке,

в

жизнеописании

композитора,

составленном

С. А. Дианиным, в воспоминаниях о Бородине его

младших современников, в том числе А. П. Дианина, Н. Д. Кашкина, М. М. Ипполитова-Иванова.

Многочисленные важные мысли и наблюдения

о музыке Бородина можно найти в критических

статьях и исследовательских этюдах В. В. Стасова,

Ц. А. Кюи, С. Н. Кругликова, Б. В. Асафьева и др.;

в сжатых монографических очерках В. А. Чечотта,

Е. М. Браудо, Г. Н. Хубова, Ю. А. Кремлева,

* Указатель основных использованных источников см.

в конце книги. Более полную (но не исчерпывающую) библиографию на русском языке (сост. Б. С. Яголим) см.

в кн.: С. А. Д и а н и н. Бородин. Жизнеописание, материалы

и документы, 2 изд. Музгиз, М., 1960.

и. Ф. Бэлзы; в источниковедческих и аналитических работах (большей частью неопубликованных)

П. А. Ламма, К. Н. Дмитревской, А. Н. Дмитриева,

Н. А. Листовой, Г. Л. Головинского; в посвященных

Бородину главах крупных исследований по истории

русской музыки в целом и ее отдельных жанров

(«История русской музыки» Ю. В. Келдыша, «Русский классический романс» В. А. Васиной-Гроссман,

«История виолончельного искусства», т. 2, Л. С. Гинзбурга, «Инструментальный ансамбль в русской музыке» Л. Н. Раабена, «Русская фортепианная музыка» А. Д. Алексеева и др.), а также в ряде книг

по вопросам теории («Вопросы музыкальной драматургии оперы» М. С. Друскина, «Драматургия русской оперной классики» Б. М. Ярустовского, «О мелодии» Л. А. Мазеля, «История полифонии» В. В. Протопопова и др.). Наконец, существует значительное

количество популярных изданий (среди них выделяется книга М. Ильина и Е. А. Сегал «Бородин»),

«путеводителей» по отдельным произведениям, рецензий на издания, спектакли и концерты. Одна

книга (Н. А. Фигуровского и Ю. И. Соловьева) посвящена научной деятельности Бородина-химика.

В скромной по объему зарубежной литературе

о Бородине преобладающее место занимают очеркипортреты (основанные, как правило, целиком на материалах, изданных на русском языке). Наиболее

полные из них принадлежат бельгийскому любителю музыки А. Габэ (перевод-пересказ биографического очерка В. Стасова), английским музыковедам Д. Абрахаму (Эбрэхэму) и Д. Бруку, немецкому

музыковеду В. Каалю. Лишь немногие работы посвящены отдельным произведениям, жанрам и периодам творчества Бородина. В частности, в периодических изданиях опубликованы статьи об опере

«Князь Игорь» (английские музыковеды Р. Ньюмарч и Д. Абрахам), о симфониях (немецкий дирижер Ф. Вейнгартнер, швейцарский

музыковед

К. Неф), романсах (Д. Абрахам^ опере «Богатыри»

и произведениях Бородина, созданных в Гейдельберге (английский музыковед Д. Ллойд-Джонс).

Таким образом, накоплен большой опыт в изучении отдельных сторон биографии и творчества Бородина. Однако в изданной до сих пор литературе

нет ни одной развернутой монографии, всесторонне

охватывающей его жизненный и творческий путь,

анализирующей все музыкальные произведения.

Дать по возможности наиболее широкую картину

жизни, деятельности и творчества композитора, поставив ряд актуальных для советской музыкальной

культуры проблем, и прежде всего проблему э п о с а

в музыке

и воплощения

этического

и д е а л а — такова задача настоящего исследования.

Подобная задача всегда сложна, о каком бы деятеле ни шла речь. В отношении же Бородина пришлось столкнуться с некоторыми особыми трудностями.

Одна из них, наиболее очевидная, связана с многогранностью Бородина — композитора, ученого, педагога, общественного деятеля. Чтобы с одинаковой

эрудицией судить и о его музыкальном творчестве,

и о химических исследованиях, надо самому быть

«вторым Бородиным». В этой книге подавляющее

место уделено композитору и — в меньшей степени— общественному деятелю. О Бородине-химике

говорится в сжатой форме лишь то, что изложено

в специальных работах, посвященных ему как

ученому.

Другая трудность обусловлена отсутствием в

опубликованной литературе подробных исследований о жанрах творчества и об отдельных произведениях Бородина-композитора. О многом в его

музыке приходилось из-за этого говорить впервые —

во всяком случае, так подробно. В этих условиях

отдельные положения неизбежно должны были принять характер гипотез, догадок или дискуссионных

высказываний.

Как и в ряде монографий о других художниках,

в этой книге отдельно рассматриваются жизнь Бородина и его произведения.

Для первого раздела привлечено множество неопубликованных или забытых биографических, эпи-

столярных, мемуарных и прочих материалов. Чтобы

не перегружать изложение, пришлось отказаться от

некоторых «популярных», переходящих из книги

в книгу цитат из наиболее известных источников

(например, из «Летописи моей музыкальной жизни»

Н. А. Римского-Корсакова или из биографического

очерка В. В. Стасова о Бородине), особенно если они

содержат второстепенные сведения. Ссылки на все

цитируемые или используемые иным образом источники даны в к о н ц е к н и г и в библиографических

примечаниях.

Музыкальное наследие Бородина, которому посвящен второй раздел исследования, включает сравнительно мало произведений. Но, как писал Стасов,

среди них (если говорить о зрелых работах) нет

слабых. История подтвердила эту оценку: все, что

создано Бородиным в годы творческой зрелости

(после 1862 г.), ж и в е т сегодня, исполняется в театрах и концертных залах, причем разные жанры

представлены примерно в равной степени. Поэтому

все они рассматриваются по возможности подробно.

При анализе изданных произведений нотные примеры заменены (для экономии места) ссылками на

соответствующие разделы партитуры или клавира;

приведенные же в книге — взяты почти исключительно из неопубликованных рукописей Бородина.

Произведения Бородина сгруппированы по жанровому признаку. Такой порядок рассмотрения

имеет по сравнению с хронологическим не только

преимущества, но и заметные недостатки.* Вполне

возможно, что в отношении других композиторов

более оправдан хронологический порядок. Но в данном случае выбора нет. Бородин обычно работал

одновременно над несколькими сочинениями, начинал новое, не закончив предыдущего. Вот один пример: в 1870 году параллельно сочинялись опера

«Князь Игорь» и Вторая симфония, и тогда же был

* Об этом обстоятельно и во многом убедительно говорит Ю. Крем лев в предисловии к монографии «Фридерик

Шопен». Музгиз, М., 1960.

8

написан романс «Море». Основное произведение Бородина— «Князь Игорь» — создавалось в продолжение восемнадцати лет, причем в эти же годы

появились две симфонии, «В Средней Азии», два

квартета, ряд романсов и других пьес. К какому же

периоду отнести «Игоря»?

Хронологический принцип оставлен только для

с о ч и н е н и й раннего периода, образующих обособленную группу. Последующие главы посвящены отдельным жанрам, внутри же глав соблюдается в

основном хронологический порядок. Дополнительным оправданием такой классификации служат

цельность творческого облика Бородина и единство

его стиля, не претерпевшего на протяжении зрелого

периода творчества (1862—1887) резких изменений

и поворотов.

Есть еще одна особенность музыкального наследия Бородина, которая потребовала отклонений от

обычного метода исследования. В большинстве случаев исследователь, если только он не интересуется

специально творческой историей произведений или

психологией творчества их автора, вправе рассматривать лишь их последние, опубликованные варианты. Но часть наследия Бородина известна сейчас не по авторским вариантам, а по редакциям

Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова (это

относится больше всего к «Князю Игорю»). Излишне

говорить здесь, как велика заслуга обоих друзей и

соратников Бородина перед русской музыкой: без их

подвига, без кропотливого собирания и обработки

ими рукописей Бородина не было бы на сцене

оперы «Князь Игорь», а на филармонической

эстраде ряда других произведений. Но это не отменяет необходимости изучать подлинники Бородина. Иначе нельзя получить точное, объективно

верное представление об этом самобытнейшем гении. Многие подлинники до сих пор не опубликованы (или — в отдельных случаях — изданы не в

строго научном виде). Этим объясняется неоднократное обращение автора при анализе разных сочинений Бородина к его рукописям.

Места хранения рукописей обозначены в тексте

и в примечаниях сокращенно:

Институт театра, музыки и кинематографии

(Ленинград), сектор источниковедения и библиографии— ИТМК;

Отдел рукописей Государственной публичной

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград)—ОР ГПБ;

Отдел рукописей Ленинградской государственной

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова —

ОР ЛГК;

Отдел рукописей Института русской литературы

(Пушкинского Дома) Академии наук СССР (Ленинград)—ОР ИРЛИ;

Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки (Москва) — ГЦММК;

Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва) — ЦГАЛИ.

Автор искренне благодарит А. А.

Ю. А. Кремлева, М. К. Михайлова, Э.

других сотрудников Института театра,

кинематографии, как и всех, кто оказал

образную помощь в работе над книгой.

Гозенпуда,

Л. Фрид и

музыки и

ему разно-

ЧАСТЬ

ЖИЗНЬ

и

ПЕРВАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Введение

ЛИЧНОСТЬ

Нам предстоит пройти длинный путь рядом с великим человеком. Он явится нам в разные моменты

своей жизни, в различной обстановке, во многих обликах. Время, окружение, род занятий будут накладывать на него каждый раз новый отпечаток.

Но что-то в образе Бородина будет оставаться

неизменным. Это — его могучая человеческая индивидуальность, так или иначе дававшая себя знать

во всех проявлениях его натуры, высказываниях,

действиях, произведениях. Она будет постепенно

раскрываться перед нами, обнаруживая свою силу

и яркость, разнообразие и богатство. Но нам не

придется встретить ее, так сказать, в чистом, обособленном виде, потому что в каждом случае будут

меняться обстоятельства, влиявшие на нее.

И все же очень заманчиво познакомиться с Бородиным-человеком раньше, чем с его музыкальной, научной, общественной деятельностью. Из алгебры известно, что если в многочлене все члены

имеют один и тот же множитель, его можно вынести за скобки. Попробуем же определить: что

стоит перед скобками, заключающими в себе весь

жизненный и творческий путь Бородина? Что это

был за человек?

Конечно, отвечая на эти вопросы, надо помнить

о том, что индивидуальность Бородина сложилась

11

в определенных исторических условиях, под воздействием многих обстоятельств. С ними мы еще

познакомимся ниже. А общий характер эпохи,

когда формировалась и развивалась эта индивидуальность,— от 30-х до 80-х годов XIX века,— хорошо известен по бесчисленным историческим трудам и литературным произведениям.

Надо, разумеется, помнить и о внутреннем развитии личности Бородина — от юных лет до порога старости. Был, однако, такой возраст, когда

личность его проявила себя наиболее полно, достигла расцвета и устойчивости: примерно от 35

до 50 лет. И мы попробуем представить себе Бородина именно в эти годы.

Создать его портрет помогут источники двух

видов: воспоминания современников Бородина (как

опубликованные, так и неизданные) и его письма

(среди которых также имеются неопубликованные).

В воспоминаниях черты внешнего и внутреннего

облика Бородина преломлены, естественно, через

субъективное восприятие мемуаристов.

Поэтому

иногда встречаются некоторые разноречия при описании и оценке одних и тех же фактов. Но примечательно, что характеристики самого Бородина во

всех случаях совпадают. И это позволяет отнестись

с полным доверием к тому, что говорится в воспоминаниях о личности композитора.

Особую ценность представляют п и с ь м а Б о р о д и н а * — одни из самых ярких образцов мировой эпистолярной литературы. Современники ставили их вровень со всем лучшим, что есть в этой

области,— и ничуть не преувеличивали. «Я не могу

начитаться письмами А. П. Бородина — вот это

прелесть!! — делится со Стасовым Репин.— Какая

свежесть, образность, сила! Какая простота и художественность языка! .. Только Пушкину

под

* Здесь и далее на протяжении всей книги ссылки на

письма Бородина даются непосредственно в тексте (в скобках) по изд.: Письма А. П. Бородина с примеч. С. А. Дианина, вып. I — IV. Музгиз, М., 1927/28—1950. Римская цифра

обозначает выпуск, арабские — страницу.

12

стать... Ну что это за чудо эти его письма! . .» ' А

ведь эта оценка дана на основе всего лишь полутора десятков опубликованных к тому времени (апрель 1887 г.) писем — из общего числа свыше тысячи. Если же взять все четыре тома писем Бородина, то нельзя не подивиться заключенному в них

необъятному богатству мысли, наблюдательности,

чутья, воображения. Сколько здесь увлечения и

юмора, сколько литературного блеска. . .

Этот четырехтомник — не только яркий памятник уму и таланту Бородина, но и ценнейший психологический документ, в котором личность автора

раскрывается во всем ее обаянии. Письмо было для

Бородина не сухой информацией о событиях, а живой беседой «по душам». Поэтому, обращаясь к не

известному нам адресату (может быть, Л. И. Кармалиной?), он признавался: «Хотелось бы мне написать Вам побольше, да вот беда моя: каждое

письмо поглощает у меня сравнительно много времени. Не могу я писать так, как пишут другие. Сел

да и намахал листа 3 или 4. Письмо ведь, в сущности, разговор. Ну вот и садишься разговаривать».^

Тут же Бородин жалуется на неудобства такого

«разговора»: «Согласитесь, что перо — ужасно плохой язык. Да и странно было бы читать письмо,

состоящее из вопросов, на которые не дается ответа, и ответов на воображаемые вопросы. Каждое письмо походит более или менее на картину

из акта комедии или трагедии, где пара действующих лиц разговаривает между собой, но так, что на

вопрос одного другой отвечает не то, что следует,

а что на ум взбредет. Не правда ли, неуклюжая

форма? Ведь то, что Вас интересует сегодня, может

вовсе не интересовать завтра. А все-таки отвечаешь

и позабудешь ответить на то, что Вас еще * интересует».

Но и сознавая «неуклюжесть» эпистолярных

диалогов, Бородин охотно вел их многие годы.

* Здесь и далее во всех цитатах курсивом

обозначены

слова, подчеркнутые автором высказывания,

разрядк о й — автором монографии.— Ред.

13

и его «реплики» в этих диалогах (особенно — с женой, В. В. Стасовым и Л. И. Кармалиной) дают

необычайно много для понимания не только его

жизни и творчества, но и особенностей его натуры.

«Бородин вообще производил обаятельное впечатление с первого взгляда, и в дальнейшем впечатление это только закреплялось». «. . .Я увидела

перед собою человека, который произвел на меня

чарующее впечатление, и обаяние его личности охватило меня и осталось во мне и до сих пор». «Бородин был необыкновенно доступен и располагал

к себе всех, кому с ним приходилось встречаться».

Так рассказывают самые разные люди: и редко видевшийся с Бородиным московский музыкальный

критик Н. Д. Кашкин,^ и многолетний близкий друг

семьи М. В. Доброславина,'' и подружившийся с Бородиным лишь в конце его жизни совсем юный

тогда А. К. Глазунов.®

Такие же отзывы находим мы во всех без исключения свидетельствах и воспоминаниях современников. Далеко не все они были близки с Бородиным, не все paздeляJШ его взгляды и вкусы.

Встречаем мы здесь, например, Чайковского, в некоторых отношениях — антипода Бородину по своим

творческим устремлениям и симпатиям. Но и его

слова вполне гармонируют с общим мнением. После

смерти Бородина Чайковский писал: «Покойный

оставил во мне самое симпатичное воспоминание.

Мне чрезвычайно по душе была его мягкая, утонченная, изящная натура».® Поразительно это единодушие, не столь уж частое в отношении больших

художников.

В чем же был секрет обаяния Бородина? С первого взгляда привлекала его внешность: высокая,

стройная фигура, красивое лицо, с румянцем, с блеском черных глаз, в которых в момент оживления

сверкала капелька слезы... Когда же он вступал

в разговор, сразу обнаруживались и ум, и щедрая

талантливость. «Бородин отнюдь не старался занимать преобладающее значение в беседе,— вспоминает Кашкин,— но это делалось само собой; он

14

отлично говорил чрезвычайно простым языком,

почти без иностранных слов и книжных оборотов,

но очень складно и убедительно».'' Это был ум поистине глубокий, склонный к научным обобщениям * и в то же время совсем не тяжеловесный,

а весьма живой и гибкий. Особую пленительность

придавали ему юмор, остроумие — непринужденное и незлобивое, блиставшее добродушными шутками, экспромтами, каламбурами. А наряду с этим

бросалась в глаза разносторонняя одаренность:

музыкальная и общехудожественная, научная и литературная.

Талантливость Бородина выказывалась прежде

всего в музыкальном творчестве и научных исследованиях, но также и в деятельности педагога и

публициста, музыкального критика и даже дирижера. Всюду он оказывался не просто полезным и

умелым, но и ярким, выдающимся деятелем. Такое

совмещение разнородных дарований — научных и

художественных — тем более ценно, что оно не приводило к ущемлению каких-либо одних: сторон бородинской натуры из-за развития других. Два

человеческих типа — «умственный» и «художественный», как их определял И. П. Павлов,— гармонично сочетались в нем. «Конечно, имеется масса

людей маленьких и больших, которые законно это

совмещают,— говорил Павлов.— Это совмещали и

высокие люди, как Менделеев, Бородин, Гёте и

другие».^

Огромную симпатию вызывал к себе Бородин и

благодаря некоторым свойствам характера и моральным качествам. Доброта, душевность, благожелательность и приветливость, естественность, простота и общительность — все это Бородин ценил

больше всего в других людях. «Милый, джентльмен, прост, естествен» (I, 199), «честнейшая душа,

* в. Стасов, метко характеризуя каждого из кучкистов

одним эпитетом («Балакирев — самый темпераментный из

них, Кюи — самый изящный, Римский-Корсаков — самый

ученый, Мусоргский — самый талантливый»), называл Бородина «самым глубоким».'

15

.. .развитой человек и в высшей степени добрый»

(I, 230), «добрейшая, честнейшая, откровеннейшая,

бесхитростнейшая натура в свете» (II, 93), «такт,

любезность и искренняя простота обращ;ения»

(II, 121), «симпатичная донельзя, милейшая, простая, откровенная, прямая» (II, 155) — так характеризует он в своих письмах нравственные качества

тех, кто пришелся ему по сердцу. И все это в полной мере было свойственно ему самому.

Во многих воспоминаниях о Бородине (да и в его

собственных письмах) описываются его поступки,

свидетельствующие об исключительной доброте,

чуткости, внимании к людям. Скольким знакомым

и незнакомым он помогал словом и делом! Кого

только он не поддерживал в трудную минуту, проявляя истинную самоотверженность! «Александр

Порфирьевич беспрерывно хлопотал, относясь сочувственно к судьбе каждого, и не платонически

только, но употреблял все свои силы, чтобы доставить каждому нуждающемуся реальную помощь,—

рассказывает ученик, друг и коллега Бородина,

профессор гигиены Медико-хирургической академии А. П. Доброславин.— Справедливо многие,

вспоминая Александра Порфирьевича, говорят, что

его невозможно было встретить где-либо в обществе без того, чтобы он о ком-нибудь не просил,

кого-либо не у с т р а и в а л » . Э т у характеристику дополняет ближайший ученик Бородина, его преемник по кафедре химии МХА профессор А. П. Дианин: «Гуманность его не имела границ. Он, можно

сказать, искал сам случая, где бы он чем бы то ни

было и кому бы то ни было мог быть полезен. Это

положительно была его потребность. Деньги, советы, всякая активная помощь сыпались самой

щедрой рукой. Под конец жизни, когда он чувствовал, что память (нужно заметить — феноменальная) начинала ему изменять, он имел обыкновение записывать на разных лоскутках, что он

должен был сделать неотложно. . . На этих лоскутках писалось: сходить к Б. и попросить о Г., поместить в клинику А., выписать рецепт К., посо16

ветоваться с Б. насчет Д., нельзя ли сделать чтонибудь для В. и т. д., и если ему удавалось выручить кого-нибудь из тяжелого положения, он был

крайне доволен и нередко говаривал: „Вот тут и

толкуйте о вреде частной помощи! Да если бы мне

не удалось выручить В., так он бы с голоду погиб.

Нет, если бы каждый из нас мог помочь только

двоим, то поверьте, что несчастных на свете значительно поубавилось бы"»."

Гуманизм Вородина вытекал из его мировоззрения. И в то же время он был не чем-то измышленным, идущим только от разума, а органическим душевным свойством Вородина. «Это была в полном

смысле цельная личность, у которой никаких деланных принципов не было,— продолжает А. П. Дианин,— все поступки вытекали прямо из его богато

одаренной, гуманной, чисто русской натуры».

В высшей степени было присуще Вородину качество, которое можно назвать «совестливостью».

Он не мог до конца наслаждаться какими-либо

удовольствиями, если знал, что в это время другие

лишены их. Находясь за границей, в гостях у Листа, он писал жене: «Как ни хорошо здесь мне

лично, но сердце болит по вас всех; как-то совестно

мне, что мне так хорошо, когда вам там худо»

(III, 163). И если Вородин не мог не сочувствовать

другим в их страданиях и бедах, то с такой же душевной щедростью он умел радоваться чужим удачам — даже в области искусства, где так часто

этому мешают завистливость и ревность. Вот

Н. В. Щербачев показал на «музыкальном собрании» у Стасова новое сочинение — вальс, вызвавший восторг всех присутствовавших,— и Стасов,

сообщая об этом своей племяннице, добавляет:

«Бородин радовался и восхищался, как только может славная и честная его душа».'^

Искренность, прямота и бескорыстие Бородина

видны из того, что расположение к окружающим

проявлялось у него совершенно одинаково и в большом и в малом. «Веселый нрав, остроумие и добродушие Бородина в соединении с общительностью

2

А. п. Бородин

17

и приветливостью,— говорил Глазунов,—. . .сказывались во всем его облике и в манере держать себя

с людьми при самых различных обстоятельствах,

даже в мелочах жизни — в случайных встречах и

разговорах». И Глазунов рассказывает два эпизода.

Однажды во время совместной прогулки по Шуваловскому парку они с Бородиным зашли в лавочку. «Бородин через несколько мгновений сумел

стать обаятельным и словно бы давно знакомым

«своим покупателем» для совершенно посторонней

продавш,ицы: его забавные шутки, его манера перебирать выставленный товар (Бородин тут же

примерил детскую шапочку) изобличали его умение сразу же войти в круг интересов лица, с которым он только что вступил в разговор, наконец, его

удивительно чуткое отношение к людям и внимание к ним, независимо от повода и места встречи

и беседы. Следующий факт раскрывает те же черты

и стоящую с ними в связи ласковую уступчивость

Бородина из-за одной только, может быть, предполагаемой им возможности обидеть человека, если

не исполнить его просьбы. В 1885 году Бородин

приехал вместе с Ц. А. Кюи в Льеж (Бельгия), где

должны были состояться концерты из их произведений. Директор Льежской консерватории Теодор

Раду, при посещении его Бородиным, обратился

к нему с приветливой фразой: «Вы, конечно, останетесь у меня». Этого было достаточно, чтобы Бородин тотчас же решил согласиться, не заботясь

о том, будет ли ему здесь удобно или нет. Но

у своих новых знакомых Бородин оставил самые

светлые воспоминания».'^

Добродушие Бородина граничило с благодушием: он не любил порицать людей, охотно прощая

им недостатки. «Незлобивость и снисходительное

отношение к людям было столь велико у Александра Порфирьевича, что едва ли кто слышал от него

когда [-либо] резкие дурные отзывы о лицах, их заслуживавших,— вспоминает А. П. Доброславин.—

А. П. Бородин при разговорах на подобные темы

всегда приводил других в веселое настроение, осы18

пая осуждаемых лиц не порицаниями, но массой

юмористических сопоставлений. Он часто негодовал на действия людей, скорбел об их поступках,

но никогда не позволял себе увлекаться до резких,

громких порицаний и тем более до вменения обвиняемым, как это часто бывает, даже воображаемых

и предполагаемых вин».

«Наши недостатки — продолжение наших достоинств». . . Благодушие и снисходительность Бородина временами бывали чрезмерными, приводя

к пассивной созерцательности там, где, быть может, требовались активные действия. «О, если б

Бородин озлиться мог!» — в сердцах восклицал Мусоргский.'^ Но Бородин не мог «озлиться»...

Это вовсе не означает, конечно, что он был наивно-прекраснодушным. Доброта соединялась у

него с огромным умом и душевной чуткостью. Глазунов проницательно отметил: «.. .Нельзя сказать,

чтобы в отношении к людям у Бородина проглядывала безотносительная неразборчивость от сентиментальной мягкости и безвольной уступчивости.

Наоборот, он был в этом смысле трезвым и суровым скептиком и вследствие этого человеком особенно чутким и благодарным, когда встречался

с проявлениями людского доброжелательства. ..»

Наиболее строгим и суровым он умел быть по отношению к себе, считая такую требовательность

необходимым для каждого человека

условием

«нравственной гигиены»: «Гигиена нравственная так

же необходима, как и физическая. И в том, и

в другом случае у взрослого и правоспособного человека забота об этом прежде всего должна лежать

на нем самом, а не на окружаюш,их» (IV, 162).

И все же Бородин бывал порою слишком мягким

и благодушным.

Имела некоторые отрицательные последствия

и его необыкновенная обш,ительность. Встречаясь с

друзьями, он не находил сил прервать это обш;ение

ради работы и тратил на него массу времени.

В. Д. Комарова-Стасова рассказывает, например,

как, бывало, Бородин заходил домой к ее отцу,

2*

19

д. в. Стасову, до обеда «на минутку» по какомунибудь спешному делу. «Но минутки эти растягивались в часы, Бородин оставался обедать, после

обеда усаживался за рояль или продолжал сидеть

в кабинете отца, оживленно что-нибудь рассказывая, и часто лишь часов в 10 вечера вдруг восклицал: «Ах, что я наделал! Ведь мне в 6 часов непременно надо было быть у того-то или там-то. Ну,

уж теперь все равно, можно еще посидеть» — и сидел часов до И—12».'®

Мягкость и некоторая созерцательность, действительно, были в натуре Бородина, сочетаясь с

темпераментностью и умением увлекаться до самозабвения. Некоторым же друзьям Бородина — и

прежде всего Стасову — моменты внешней пассивности казались проявлениями лени. «Страстность,

лень, порыв, разгильдяйство» — так определял Стасов «сплав» разнородных элементов в характере

Бородина.'® Повод для разговоров о лени давал и

сам композитор. Своим девизом он называл «мудрое правило»: «Не делай никогда сегодня того, что

можешь отложить до завтра» (И, 87). И не все понимали, что его «лень» чаще всего была формой самозащиты от непомерного напряжения сил, реакцией на суету повседневной жизни, что за нею обычно

скрывались усталость после утомительной работы

и раздумье перед новыми трудами. Стасов понял

это слишком поздно — через несколько лет после

смерти Бородина. «.. .Ведь в отношении вариантов

Бородин был не ленив. . . Своего «Игоря» он обтачивал хоть и урывками, но с любовью и упорством. Мы все понукали его, ворчали даже зло, а

он незлобиво поворачивался с боку на бок, ссылаясь на вечную свою химию. На самом же деле

ему, очевидно, необходимо было и Вторую симфонию создать, и в Третью влезть, и тут же вспомнить о камерной музыке и в ней с чем-то позабавиться, как-то по дороге побывать с русскими солдатами на дорогом ему Востоке (в «Средней Азии»).

Да, он много поспел, много, много, а мы будто того

не замечали, косились на его неповоротливость

20

в деле с «Игорем». . . И вот вдруг взял да умер,

сразу и тоже по-своему, необычно, радушный,

среди веселья, у себя же на вечеринке, какой же

это особенный человек был! ..»

В признании Бородиным своей «лени» и его

отшучиваниях в ответ на упреки за «бездеятельность», несомненно, проявлялась, кроме его благодушия, еш;е и скромность. Вот качество, которое

тоже украшало этого замечательного человека!

Самоуничижения и «жалких слов» Бородин не любил и в интимных письмах охотно делился радостью по поводу своих успехов. Но с такой же

прямотой он избегал всего, что могло в глазах других выглядеть бахвальством. Рассказав в письме

к жене о предстоящем исполнении его музыки в

Бельгии, он сделал приписку: «Душка! Ты не читай этого всего другим — подумают, что я хвастаю

нарочно: нехорошо! Еще выйдут сплетни» (IV, 161).

О том же говорил Стасов: «Всего удивительнее

в этом богатыре, в этом гигантском таланте его

скромность! Будто все, что он делает,— это опыты.

И в своей химии — опыты, и в симфониях — опыты, и за каждым монолитным куском «Игоря» слышал он очередной опыт».'®

Не все это понимали, как и не всем была доступна еще одна «тайна» Бородина — «тайна» его

необычайной рассеянности. В биографиях Бородина, начиная со стасовской, приводятся многочисленные анекдотические эпизоды из его жизни, где

эта его особенность выступает очень ярко: то он

забыл во время проверки документов на границе

имя своей жены; то отправил самому себе письмо

в Пермь; то, просидев весь вечер в своей квартире

с гостями, встал и начал прощаться, намереваясь

уйти... домой; то подписал письмо Балакиреву его,

а не своей фамилией. Над этим посмеивались, и вместе со всеми смеялся Бородин. И только некоторые

проницательные наблюдатели (среди них Н. Д.

Кашкин) угадывали, какая высокая степень сосредоточенности мыслей скрывалась за этой видимой

рассеянностью.

21

Бородин в с е г д а

размышлял о музыке и

о науке и поэтому в с е г д а трудился, исследовал,

творил — даже в те моменты, когда казался «ленивым» или занятым посторонними делами. Его «разбросанность» была оборотной стороной высшей целеустремленности. Без этого он не смог бы сделать

так много и в музыке, и в науке, и в общественной жизни. А сделал он очень и очень много ценного, непреходяш;его, бессмертного!

Ф. Энгельс писал о Возрождении, что это была

«эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и у ч е н о с т и » . П р о ш л о

несколько столетий, и в далекой России «новое Возрождение»— 60-е годы XIX века — выдвинуло Чернышевского и Добролюбова, Толстого и Достоевского,

Менделеева и Сеченова, Репина и Крамского, Мусоргского и Чайковского. В одном ряду с ними и

стоит Бородин — титан «по силе мысли, страстности

и характеру, по многосторонности и учености».

Глава I

МОЛОДЫЕ

ГОДЫ

(1833—1862)

Детство и юность — важная пора формирования художника. Но не у каждого в эти годы предопределяется дальнейшее направление жизненного

пути. Бывает, что основное призвание разносторонне одаренного юноши выясняется и побеждает

не сразу. Тогда поиски его стоят больших внутренних усилий или борьбы с внешними препятствиями.

Так было, например, у Чайковского, частично —

у Мусоргского и Римского-Корсакова.

Жизнь Бородина сложилась иначе. Уже в раннюю ее пору выявились две страсти, навсегда захватившие его: любовь к химии и любовь к музыке. В детстве восторжествовала первая из них,

определившая впоследствии ведущую профессию

Бородина. Но и вторая обнаружилась рано и с необычайной яркостью. Вот почему в жизни Бородина детские и юношеские годы сыграли особенно

значительную роль.

Надо учесть и другое. Юность Бородина совпала

со временем, когда в России формировалось поколение молодых и энергичных обш;ественных деятелей, ученых, художников, достигшее зрелости в

конце 50-х и начале 60-х годов XIX века, в период

мощного демократического подъема. Бородин был

одним из лучших в ряду этих «новых людей», которым Россия обязана блестящим расцветом пере23

довой мысли, науки и искусства. Поэтому история

его духовного роста и формирования характера

представляет интерес, далеко выходящий за рамки

его личности.

Обстоятельства рождения и первых лет жизни

Бородина не совсем обычны. Сын князя и солдатской дочери, он провел детство и отрочество в большом городе — Петербурге в обстановке аристократического дома, а затем в окружении малокультурной мелкобуржуазной среды. А в это же время

из него исподволь сформировался интеллигентразночинец, просветитель и демократ, непримиримый враг и дворянской знати, и мещанства.

Отец будущего композитора и ученого, Лука

Степанович Гедианов,* вел свою родословную от

татарского князя Гедея (Гедеа), пришедшего на

Русь и принявшего крещение при Иване Грозном.

По-видимому, в жилах Гедианова текла и грузинская кровь, хотя документальные доказательства его

происхождения «из рода князей Имеретинских»

(В. В. Стасов') не найдены. ** К моменту рож* А. п. Бородин был рожден вне брака и записан сыном крепостных Гедианова — Порфирия (старого камердинера князя) и Татьяны Бородиных.

** Биограф Бородина С. А. Дианин, специально занимавшийся этим вопросом, указывает: «.. .В пользу существования грузинских (имеретинских) предков у Бородина

говорит ряд данных, имеющих серьезное значение. Прежде

всего, существует свидетельство самого Александра Порфирьевича, неоднократно говорившего о своем грузинском

происхождении по отцу своим друзьям А. П. Дианину,

Е. Г. Дианиной и А. Н. Калининой. Свидетельство это подтверждается характерным складом лица и фигуры у Александра Порфирьевича и у его отца, причем у них обоих

совсем отсутствуют признаки татарского происхождения».^

С. А. Дианин считает наиболее вероятным предположение

о том, что Гедиановы породнились с имеретинскими князьями в результате женитьбы кого-либо из предков Л. С. Гедианова на имеретинской княжне (царевне). Надо добавить,

что к грузинским князьям Гедеванишвили (судя по их

родословной) Л. С. Гедианов никакого отношения не имел.

24

дения сына — 31 октября 1833 года* — ему было

59 лет.

В доме отца Бородин прожил, вероятно, лишь

до 5—6-летнего возраста ** (хотя и мог встречаться с ним до его смерти в 1843 г.). Трудно поэтому говорить о серьезной роли Л. С. Гедианова

в жизни сына. Правда, Бородин запомнил отца и

впоследствии иногда в шутку даже копировал его

(он был очень похож на Гедианова). Но в воспитании мальчика старый князь не участвовал и, посемейным преданиям, «высказывал желание отдать

его в будуш;ем на выучку к сапожнику».®

Возможно, конечно, что этого не произошло бы.

Но если бы Бородин получил образование как княжеский сын в аристократическом духе, подобно

другим родственникам Гедианова,— то ему, пожалуй, пришлось бы еш;е хуже. Много позже он встретил внучку Гедианова и узнал от нее о судьбе ее

братьев (т. е. своих племянников по отцу). «Лизавета Николаевна,— сообщ;ал он матери,— очень жалеет, что им всем дали такое глупое воспитание, не

учили ничему дельному, что братья были в дурацкой гвардейской школе, откуда вышли олухами

и ни на что не годны и ничего не знают» (I, 48).

В общ;ем, по справедливому суждению С. А. Дианина, «дворянско-помеш;ичья среда, к которой принадлежал отец Бородина, могла. .. иметь некоторое влияние на него, но именно в самом раннем

детстве, дав известное количество полусказочных

легендарных образов, почерпнутых из рассказов

отца, и, с другой стороны, послужив, может быть,

первой пиш;ей для острой, хотя и добродушной

насмешливости будущего автора ,,Богатырей" и

„Спеси"».^

* Все даты, относящиеся к событиям, которые произошли в России, даны по старому стилю; остальные (если

нет особых оговорок) — по новому.

** В 1839 г. его мать вышла замуж за военного медика в отставке X. И. Клейнеке. Отчим Бородина прожил

с ним не более 2-х лет (он умер не позже 1841 г.) и

сколько-нибудь заметного следа в его развитии не оставил.

25

А. К. Антонова, 1840.

Портрет

Деньера

Заботы о Бородине в детстве целиком взяла на

себя его мать — Авдотья Константиновна Антонова.

Молодая женщина (когда родился сын, ей было24 года), дочь простого солдата, приехавшая в столицу из провинции (она родилась в Нарве), А. К. Антонова была человеком малообразованным. Круг

ближайших к ней людей составляли ее петербургские родственники — ничем не примечательные

мелкие чиновники николаевской поры. Не удивительно, что в психологии и привычках матери Бородина можно найти много характерного для

меш;анской среды: мелочную хозяйственность и расчетливость, аккуратность и скуповатость. В позднейшем письме, рассказывая о посещении «тетушки»,* Бородин воскрешает обстановку своего

детства: «Тот же дом, где я бегал мальчиком, те же

* Бородин, играя в детстве с маленькой племянницей

А. К. Антоновой — Машей Готовцевой, привык называть

свою мать, как и она, «тетушкой» или «тетенькой», сохранив это обращение на всю жизнь. В свою очередь, и

Авдотья Константиновна, не будучи «законной» матерью

Бородина, официально называла себя его «тетушкой»,

26

л.

с.

Гедианов.

Портрет

1840.

Деньера

ширмы с полинявшими вышитыми картинами, та

же мебель красного дерева, почерневшая от времени, .. .те же тряпочки, лоскуточки, веревочки,

бумажки, посуда, заклеенная замазкою,—следы кропотливого скопидомства тетушки» (I, 103). В других письмах он называет ее «страшной чистюлькой» (I, 221), говорит об ее обыкновении возиться,

хлопотать, чистить и убирать (I, 258) и в то же

время сердится на нее за «близорукий бабий расчет», за то, что она «гонится за пустяками»

(I, 229).

Этим ограниченным интересам, по всей вероятности, вполне соответствовал культурный уровень

«тетушки». В старости, правда, она стала даже читать книги по медицине, так что Бородин дружелюбно посмеивался: «Вот-те и прогресс! Как есть —

передовая женщина! И очки, и волосы стриженые,

и медицинские книжки читает» (I, 222). Но в годы

его детства круг чтения ее был, надо думать, совсем иным. Об этом можно судить по одной детали. Бородин впоследствии вспоминал, как им

и его двоюродной сестрой разыгрывались перед

27

домашними разные «Прекрасные астраханки». Очевидно, такого рода произведения читались в семье.

А «Прекрасная астраханка, или Хижина на берегу

реки Оки» — это рассчитанный на самые невзыскательные вкусы лубочный роман (издан в 1836 г.

без указания автора), жестоко высмеянный Белинским ® за «неслыханные красоты» стиля и нагромождение всевозможных нелепостей.

Но, несмотря на малую культурность, мать дала

Бородину отличное воспитание. Верное направление подсказала ей безграничная любовь к сыну.

«Она... его звала «мой сторублевый котик», ласкала и нежила всячески, не могла надышаться

на него»,— рассказывает об Авдотье Константиновне жена композитора Екатерина Сергеевна Бородина.® Бородин дорожил любовью матери, ценил

это чувство. «Я, душечка, знаю, что, наверное, никто меня не любит так, как Вы»,— писал он ей впоследствии (I, 50). И он платил Авдотье Константиновне той же преданностью. Ее смерть (в 1873 г.)

была для него тяжелым ударом.

Авдотья Константиновна окружила сына в детстве самыми трогательными заботами, доходившими иногда до курьезов (так, она переводила его

за руку через дорогу, когда ему было уже 14 лет).

Ее нежность, несомненно, повлияла на развитие

характера Бородина в сторону мягкости, некоторой

женственности. Способствовало этому и то, что воспитывался он вместе с его ровесницей (Машей Готовцевой). Любимой игрой обоих были куклы. Временами, правда, сказывался в нем мальчишка: он

мог вдруг взять да перевешать всех кукол за шею

на веревочке, а знакомство его с другом детства и

ровесником Мишей Щиглевым * началось с драки.

Но это были редкие вспышки. Обычно же мальчик

* М. р. Щиглев (1834—1903) был впоследствии известным музыкальным педагогом, а также дирижером и композитором. Хорошо знал русскую народную песню (от него

Римский-Корсаков записал несколько образцов для своего

сборника «Сто русских народных песен»). До самой смерти

Бородин оставался его близким другом.

28

был тих, спокоен и несколько рассеян. Решительность, мужественность умерялись в нем уже в эти

годы мягкостью, душевной тонкостью и деликатностью— качествами, которые он пронес потом через всю жизнь.

Домашняя обстановка с несколько «тепличным»

уклоном могла бы испортить Бородина, если бы

Авдотья Константиновна не обладала недюжинным

умом, энергией и прирожденным чутьем воспитателя. «Никаких она педагогических теорий не знала,

положим,— говорит Е. С. Бородина,— но обходилась без них прекрасно и отлично вела своего Сашу.

Она умела не вредить ему своим баловством; она

с необыкновенной чуткостью изучала его нежную

организацию и редкую натуру, подмечала в ней и

развивала всякое хорошее побуждение; словом, это

были приемы разумного и вдумчивого воспитания. .. Детство в холе и неге нисколько не отразилось на последующей его жизни. Александр Порфирьевич был удивительно покладистый человек

и за житейскими удобствами никогда особенно не

гонялся. Все было по нем ладно».

Те же качества ума и характера мать проявила

в обучении сына, дав ему превосходное по тем временам образование. Лет до тринадцати Бородин

был болезненным ребенком — слабеньким, худеньким, нервным. Врачи опасались за его здоровье и

не советовали матери учить его, а родственники,

считая мальчика больным чахоткой, предполагали

даже, что он долго не проживет.* Как рассказывает

Е. С. Бородина, мать рассуждала по-своему: «,,Саша

способен, ему все так легко дается; учиться ему

нетрудно, а пока нетрудно — пусть учится". И Саша

учился, любил учиться, хватал все на лету и быстро развивался».

Авдотья Константиновна была настроена против тогдашних казенных учебных заведений (и не

* Позднее Бородин окреп, но и после окончания академии считался «болезненным юношей» и вызывал поэтому

сомнения: можно ли посылать его за границу в научную

командировку.

29

без оснований!), а поэтому решила обучать сына

дома. В раннем детстве Бородин овладел под руководством домашних учителей немецким и французским языками. С 13 лет он начал заниматься

различными предметами вместе со сверстником —

Михаилом Щиглевым, сыном преподавателя математики в Царскосельском лицее Романа Петровича

Щиглева. Мальчики изучали с приглашенными

учителями русский язык, историю, географию, математику, французский, английский и латинский

языки, чистописание, рисование, черчение. Через

два года Миша Щиглев поступил в гимназию, Бородин же продолжал заниматься дома.

Судя по воспоминаниям брата Бородина (по матери)— Д. С. Александрова''—и М. Р. Щиглева,®

домашние наставники, у которых он учился, не отличались ни высокой культурой, ни педагогическими

талантами. Но, как и всегда в подобных обстоятельствах, решаюш;ую роль сыграли желание и умение ученика взять от учителей все полезное, что

они могли дать. По словам Д. С. Александрова,

юный Бородин «был чрезвычайно понятлив, способен, прилежен и отличался замечательным терпением».

В эти годы началось страстное увлечение Бородина химией. Чуть ли не вся квартира была заставлена химической посудой и приборами, различными

приспособлениями для опытов, банками с растворами. Самостоятельно мальчик проводил всевозможные эксперименты, устраивал химические фокусы,

научился делать акварельные краски, изготовлял

самодельные фейерверки, пугая домашних, которые

боялись, как бы он не сжег весь дом. Наконец, с детства он, как и Щиглев, увлекся музыкой и с каждым годом уделял ей все больше времени и внимания.

Таким образом, уже в детстве и отрочестве у Бородина развились научные и художественные интересы, резко выделявшие его из меш;анской среды,

в которой он рос. «В этом отношении,— отмечает

С. А. Дианин,— серьезным толчком было для него

30

А. П. Бородин. 1848

Портрет

Деньера

знакомство со Щиглевыми. Р. П. Щиглев был образованным, интеллигентным человеком, и его педагогическое влияние на Сашу Бородина могло содействовать накоплению импульсов, отрывавших

будущего великого композитора от мещанского окружения, к которому, впрочем, мальчик, судя по

всему, относился достаточно иронически».®

В 1850 году, на пороге 17-летия, Бородин выдержал экзамены за курс гимназии и получил аттестат

зрелости. Перед ним встал вопрос о дальнейшем

образовании.

По воспоминаниям Д. С. Александрова, матери

Бородина окружающие «советовали отдать его в

университет, но как раз случились там к этому времени какие-то беспорядки, и она отдумала». Вряд

ли, однако, это было единственной или хотя бы

главной причиной. Дело в том, что после революции

1848—1849 годов, отголоски которой докатились и

до России, царское правительство, опасаясь роста

31

оппозиционных настроений студенчества, резко сократило прием в университеты и, по существу, закрыло их двери перед недворянской молодежью.

Бородин, отпущенный «на волю» отцом перед

смертью, был в 1849 году, благодаря хлопотам матери, записан Тверской казенной палатой как «вольноотпущенный поручика, князя Луки Степановича

Гедианова, дворовый человек Саратовской губернии

Балашевского уезда сельца Новоселок»,— «в Новоторжское 3-й гильдии купечество».Это давало ему

право поступить в высшее учебное заведение. Но

на пути в университет все же оставалось много

препятствий.

Гораздо легче было попасть в Медико-хирургическую академию (МХА). В России ощущалась тогда

острая нехватка врачей (в том числе для армии),

в Петербурге другого учреждения, готовившего медиков, не было, и в академию был открыт доступ

представителям низших сословий. Более того —

правительству пришлось даже принять некоторые

меры, чтобы привлечь сюда молодежь: с 1849 года

врачи были впервые уравнены в служебных правах

с другими лицами с высшим образованием.

Нашелся знакомый — письмоводитель академии

Ильинский. Он проверил знания Бородина и нашел

их более чем достаточными (требования к поступающим в академию были ниже, чем к оканчивающим гимназию). Оставалось только дождаться

31 октября 1850 года, когда будущему студенту

исполнялось 17 лет (по уставу академии этот возраст был минимальным для поступления). Бородин

блестяще сдал вступительные экзамены и в ноябре

был зачислен «своекоштным» студентом (вольнослушателем). Так начался новый период в его жизни.

Он вступил в учреждение, которое стало для него

вторым родным домом и с которым он был связан

до конца своих дней.

МХА в середине XIX века была крупным научно-учебным заведением. Здесь трудился ряд лучших ученых того времени, занявших почетное место

в истории естествознания: хирург Н. И. Пирогов,

32

эмбриолог и географ К. М. Бэр, зоолог Ф. Ф. Брандт,

химик Н. Н. Зинин.

Состав преподавателей был, правда, очень неровным. Немало было среди них людей, давно отошедших от науки, косных, равнодушно относившихся к делу. Некоторые профессора далеко отстали от современного состояния предмета и из года

в год излагали устаревшие теории. Встречались и

такие, которые читали с кафедры лекции, уткнувшись в книгу. Один из соучеников Бородина вспоминает о преподавателе, который, «излагая» подобным образом лекцию, случайно перевернул сразу

две страницы книги, но, не заметив этого, продолжал читать как ни в чем не бывало, пока громкий

смех студентов не заставил его остановиться.. .

На этом фоне выгодно выделялась группа талантливых профессоров, боровшихся за развитие

в академии передовой научной мысли. Наиболее яркой фигурой среди них был замечательный ученый

и педагог, «отец русской химии» Николай Николаевич Зинин, занимавший с 1847 года кафедру физики

и химии, а с 1852 года являвшийся также ученым

секретарем академии. Работа их протекала в эти

годы в трудных условиях. Академия была подчинена военному министерству, и в ней насаждались

свыше казенщина и рутина. Развитию науки начальство уделяло ничтожное внимание. Кафедры и

клиники академии ютились в тесных, мрачных, холодных помеш;ениях. Не хватало ни научного оборудования, ни учебных пособий, даже простейших.

Тяжелым было и положение студенчества. Его

основную массу составляли разночинцы — главным

образом бывшие семинаристы, приехавшие (а частью и пришедшие пешком) в столицу со всех концов России. Это был бедный люд, привлеченный

в академию возможностью получить бесплатное образование (примерно половина поступавших принималась на казенное обеспечение с обязательством

отслужить за это 10 лет в армии; такие студенты

назывались «казеннокоштными» и жили, в отличие

от вольнослушателей, в самой академии). Однако

^

А. П. Б о р о д и н

33

в число казеннокоштных попадали далеко не Все

желающие, и многие студенты жили на свой счет,

впроголодь, перебиваясь с хлеба на воду.

Была и обеспеченная прослойка — дети дворян.

Контраст между ними и бедняками бросался в глаза.

Он запечатлен в автобиографическом рассказе «Брусилов» Николая Успенского, поступившего в МХА

в 1856 году. Герой рассказа приехал в Петербург,

в академию, после окончания семинарии. «В академии, среди двора, в коридорах, на подъезде, Брусилов встретил много молодых людей, приехавших

держать экзамены, в шляпах, разноцветных фуражках и галстуках, во фраках, со стеклышками, тросточками. .. .У стен, по углам, бродили в нахлобученных фуражках бедняки, думавшие о квартирах

и вспоможениях»..." Н. Успенский подробно описывает мытарства своего героя после поступления

в академию. Как и многие другие своекоштные студенты, Брусилов поселился в крохотной каморке

без окон, без мебели, с прогнившим полом; он спит

на охапке соломы, у него нет денег на обед, он

болеет.. .

О том, что судьба Брусилова — Успенского не составляла исключения, свидетельствует история другого писателя, также учившегося некоторое время

(1855—1856 гг.) в академии,— А. И. Левитова. Хорошо знавший его Н. Успенский вспоминает, что

Левитов «был беден до такой степени, что, за неимением одежды, ни разу не посетил ни одной лекции,

питаясь одним черным хлебом. Однажды он, вследствие сухоядения, сильно занемог, и казеннокоштные студенты решились, несмотря на строгий надзор дежурных офицеров, провести его в академическую столовую, чтобы подкрепить его силы

питательной пищей. Его облачили в длиннейший

казенный сюртук и благополучно провели в столовую. Но в другой раз один из дежурных офицеров

заметил «контрафакцию» и строго запретил будущему

литератору посещать казенную столовую. Не прошло и года после поступления А. Ив. в академию,

как он, по причине расстройства здоровья, сначала

34

Н. Н. Зинин

ДОЛГО лечился в больнице, а потом уехал на родину».

По донесению академической инспекции, в таком

крайне бедственном состоянии пребывало ^h всех

студентов. Столько же было молодежи «весьма скудного состояния». И лишь '/? могла «себя содержать

без нужды».'® Бедняки-студенты пробовали жаловаться. В 1856 году они подали петицию Александру II, обвиняя тогдашнего президента МХА В. В. Пеликана в том, что он обкрадывает их и морит голодом. Депутацию к царю возглавлял студент

И. И. Паржницкий — близкий друг Н. А. Добролюбова. Как и следовало ожидать, жалоба успеха не

имела, а Паржницкий был исключен из академии

и сослан.

Бородин, разумеется, не принадлежал к числу

беднейших студентов. Но и он жил в академические годы очень скромно. Щиглев рассказывает, например, что на любительские занятия музыкой они

с Бородиным ходили всегда пешком, делая длин35

ные кониы (с Выборгской стороны в Коломну и т. п.),

так как денег у них не было ни гроша.

С I курса Бородин стал усердно изучать свою

новую специальность. Медицина поначалу увлекла

его. «Занятиям по академии брат предался всей душой; провонял совсем трупным запахом препаровочной»,— рассказывает Д. С. Александров. Интерес

к анатомии даже чуть не стоил Бородину жизни.

Когда он был на младших курсах, ему пришлось

вскрывать труп, у которого прогнили позвонки.

Желая узнать, насколько глубоко болезнь проела

позвоночник, Бородин просунул в отверстие палец.

При этом ему под ноготь впилась какая-то тонкая

кость. Произошло заражение трупным ядом, от которого он с большим трудом вылечился.

Врачебных знаний и навыков, приобретенных

в студенческие годы, Бородин в дальнейшем не пополнял, а во многом — из-за отсутствия практики —

и растерял их. Все же он до конца жизни считал

себя не только химиком и музыкантом, но и — хотя

бы в некоторой степени — врачом. Он был активным деятелем Общ,ества охраны народного здравия,

членом Общества русских врачей. Ему приходилось

лечить не только себя и жену, но и некоторых окружающих (например, он оказал помощь И. С. Тургеневу во время приступа подагры, в 1874 г. на квартире у Стасовых; в другой раз, в деревне, он принял роды). Перевязывая себе больную ногу, он

вспоминал, как когда-то в академии делал десятки

учебных перевязок.

Таким образом, занятия медициной не прошли

для Бородина бесследно. Но уже в студенческие

годы его интересы стали постепенно перемещаться

в другие области. В частности, расширялся его научный кругозор. «Со всем юношеским жаром и

с свойственным ему увлечением юный Бородин отдался изучению ботаники, зоологии, кристаллографии,— говорит в воспоминаниях А. П. Дианин.—

Этими предметами Александр Порфирьевич владел

вполне основательно, а ботанику он не оставлял до

самой смерти, усердно ботанизируя каждое лето,

36

что составляло для него самое приятное препровождение дачного времени».'''

Занятиям ботаникой, зоологией, минералогией

немало содействовали помощь и руководство со

стороны Зинина. «Живо помнятся мне. . . прогулки

с ним на даче в каникулярное время,— рассказывал

Бородин.— Это были настоящие учебные экскурсии.

Опытный и страстный натуралист, Н. Н. умел под

каждым листиком, камешком, на каждом дереве

или травке найти интересный предмет для наблюдения и бесед».'® Позднее, в письмах Бородина

70—80-х годов за летние месяцы не раз встречаются

упоминания о гербариях, собранных им в деревне,

о собирании «камушков» и т. д.

Вошли также в сферу интересов молодого Бородина вопросы общественной мысли, литературы,

философии. Воспитанники духовных семинарий,

преимущественно заполнявшие студенческие скамьи

в академии, представляли собой в целом косную и

малокультурную массу с крайне ограниченными запросами и знаниями. Семинарии давали скудное

образование; к тому же церковное ведомство старалось «сплавить» в академию самых тупых и нерадивых, оставляя более способных у себя. Поэтому

большинство семинаристов, поступавших в академию, проваливалось на вступительных экзаменах,

а те, кто попадал в нее, наукой интересовались мало

и мечтали только о доходных местечках.* Не отставали от них и бывшие гимназисты.

На жизни академии сказывался также гнет военной дисциплины, особенно ощущавшийся как раз

в начале 50-х годов — в пору жестокой николаевской реакции, наступившей после революции 1848

года. За порядком и «нравственностью» студентов

(а следовательно, и за их образом мыслей) следил

штат инспекторов и их помощников, набиравшихся

* Было, конечно, и немало исключений. Из среды бывших семинаристов, окончивших академию, вышли такие

ученые, как физиолог академик И. П. Павлов, химик профессор А. П. Дианин, историк медицины профессор Я. А. Чистович и др.

37

из числа армейских офицеров. Существовала целая

система наказаний за проступки, включавшая не

только выговоры, но и карцер или отдачу в солдаты.

Но, несмотря на все это, была в академии и такая

студенческая среда, где билась живая мысль, развивалась напряженная умственная деятельность.

Ведь именно здесь учился герой романа Чернышевского «Что делать?» Лопухов (а позднее изучал медицину тургеневский Базаров)! ..

О жизни этой среды, имевшей большое значение

для формирования молодого Бородина, можно судить по воспоминаниям одного из его соучеников,

А. Синицына: «У нас. . . своей библиотеки не было:

случайно попадались нам книжки журналов 40-х годов, в которых мы с жадностью читали статьи Белинского и Герцена («Письма об изучении природы», «Дилетантизм в науке», первую часть романа «Кто виноват?» и др.). Кроме того, некоторые

из нас абонировались в публичной библиотеке книгопродавца Смирдина. Затем, разумеется, читали новых народившихся писателей: Тургенева, Гончарова

и Григоровича. Наибольшей любовью пользовался

между нами Тургенев, талант которого начинал

развиваться во всем своем блеске. Пушкин, Лермонтов и Гоголь были также любимым нашим чтением. .. Из иностранных авторов всего более читали Евгения Сю, Жорж Санд, Диккенса и Теккерея. . . О заграничном литературном и политическом

движении мы ничего не знали, так как политического отдела в русских журналах и газетах тогда

не было.

Итак, в первые два года, как я уже сказал, наши

беседы и споры не выходили из круга чисто литературных и отчасти философских вопросов. Но

мало-помалу круг этот расширялся и стал захватывать и политические интересы. Первый толчок

в этом направлении, по крайней мере тому кружку,

к которому я принадлежал, был дан чтением знаменитого письма Белинского к Гоголю по поводу

его «Переписки с друзьями»... Затем совершенно

случайно проникли к нам кое-какие сен-симонист38

ские брошюры, «Paroles d'un croyant» Lamennais

[«Слова верующего» Ламеннэ] и кое-что из запрещенных русских изданий, вышедших за границей.

Все это, конечно, способствовало развитию в нас

интереса к политике и к социальным вопросам, но

интерес этот был чисто теоретический».'®

В этом рассказе нет фамилий; не упомянут здесь

и Бородин. Но, по указанию М. Р. ГЦиглева, и для

Бородина любимым чтением в 17—18-летнем возрасте (т. е. во время его учения в академии) были сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, статьи Белинского, философские статьи в журналах.

Уже в эти годы определилось место общественно-политических интересов в жизни Бородина.

Поглощенный наукой и музыкой, он никогда не

увлекался политикой и был далек от какой-либо

активной деятельности в этой области, хотя общественные проблемы всегда живо волновали его. Тут

можно установить полное сходство с тем, что пишет

А. Синицын о своем академическом кружке. Но несомненно и другое: интерес к философским и социальным вопросам в годы молодости у Бородина

проявился явным образом. И думается, что именно

с этим обстоятельством можно связать очень важное событие, совершившееся в академии: Бородин

еще на студенческой скамье окончательно избирает

профессию ученого-естественника.

С первого же года пребывания в МХА Бородин

продолжил домашние занятия химией. От «алхимии» — фокусов и самоделок — молодой экспери-'

ментатор перешел к собственно химии, то есть

к серьезным научным опытам, к добыванию сложных веществ. Впоследствии он хранил и с гордостью показывал друзьям и ученикам гликолевую

кислоту, которую сумел синтезировать в эти годы

в примитивных условиях маленькой домашней лаборатории.

Так приблизилось время, когда своих сил и знаний стало не хватать и для дальнейших химических занятий был уже необходим опытный руководитель. Бородин мечтал о Н. Н, Зинине, но сохра39

нившаяся с детства застенчивость долгое время не

позволяла ему обратиться к маститому профессору.

Только будучи на III курсе, Бородин решился заявить Зинину, что хочет работать под его руководством в академической лаборатории. С такой просьбой студента-медика Зинин столкнулся впервые и

поэтому отнесся к ней недоверчиво и даже насмешливо. Вскоре, однако, он убедился, что Бородин

обладает уже и некоторыми теоретическими знаниями по химии, и определенными практическими

навыками. С этого момента новый ученик стал проводить в лаборатории целые дни.

В то время условия для химических исследований в академии были чрезвычайно тяжелыми. «Новая лаборатория, в которой теперь работал Александр Порфирьевич,— рассказывает А. П. Дианин,—

не многим отличалась от его домашней квазилаборатории: тот же недостаток в посуде, материалах и

приборах постоянно тормозил занятия». Кафедре

химии отпускались мизерные средства: от 30 до 60

рублей в год. Лаборатория ютилась в двух грязных

комнатах с мрачными сводами и каменным полом.

Не было даже тяговых шкафов, и некоторые работы, связанные с испарением веш;еств, приходилось круглый год, не исключая зимы, проводить

на дворе.

Но и в этих обстоятельствах находились энтузиасты, упорно занимавшиеся здесь под руководством Зинина (а нередко — и на его средства). Это

были только что окончившие врачи, химики (например, знаменитый в будуш;ем Н. Н. Бекетов),

естествоиспытатели других специальностей, приходившие из университета. Академии наук и т. д.

К ним присоединился и студент Бородин. И с этого

момента определилась его профессия: он твердо решил стать химиком.

Это был смелый для того времени шаг. Химия

еш;е не пользовалась популярностью даже в культурных общественных кругах. «Воззрения образованного обш;ества на естественные науки недалеко

ушли от воззрений грибоедовских и герценовских

40

А. П. Бородин и М. В. Готовцева. 1856.

времен на химика и ботаника,— рассказывает

о 1850-х годах младший современник Бородина

К. А. Тимирязев.— Хорошо припоминаю, что, когда

мой старший брат стал заниматься химией, это вызвало недоумение всей семьи — семьи, замечу,

вообще, и особенно в политическом отношении, стоявшей значительно выше окружающей среды. ,,На

что ему химия, говорили, разве он готовит себя

в аптекаря? Уж если на то пошло, стал бы учиться

медицине. Может, вышел бы из него второй Пирогов"».'^

Но передовая русская молодежь шла в науку,

в естествознание, сознавая его огромное и все возраставшее значение для прогресса страны. Мысль

об общественной роли естествознания, о его особой

41

важности для России выдвигалась и широко пропагандировалась русскими просветителями — революционёрами-демократами середины века. Еще в 1845

году Герцен в «Письмах об изучении природы»

(а они, по свидетельству А. Синицына, читались

студентами МХА) и в статье «Публичные чтения

г-на профессора Рулье» выступил с горячей проповедью естественных наук и призывом распространять материалистические знания о природе. «Одна

из главных потребностей нашего времени — обобш;ение истинных, дельных сведений об естествознании,— так начинает Герцен свою статью.— Их

много в науке — их мало в обществе; надобно втолкнуть их в поток общественного сознания, надобно

их сделать доступными. . . Нам кажется почти невозможным без естествоведения воспитать действительное, мощное умственное развитие. . .»

Несколько позднее эту проповедь продолжили и

развили Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Пропаганду естествознания они прямо связали с задачами общественной борьбы. Познание законов природы, по их мысли, должно было содействовать

преобразованию общества на разумных, научных

началах. «Говорят, что открытия, сделанные Коперником в астрономии, произвели перемену в образе

человеческих мыслей о предметах, по-видимому

очень далеких от астрономии,— писал о революционизирующей роли науки Чернышевский.— Точно

такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере, производят ныне химические и физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах,

по-видимому очень далеких от химии

* Об отношении молодых людей этой эпохи к химии

как науке, проблемы которой стоят в одном ряду с общественными, можно судить и по письму Мусоргского Балакиреву. «Я окружен здесь весьма приличными личностями, все бывшие студенты, малые живые и дельные,—

писал он из Москвы в январе 1861 г. — По вечерам все

ставим на ноги — и историю, и администрацию, и химию,

и^

42

Нельзя, конечно, забывать и о том, что поворот

к естествознанию настоятельно диктовался потребностями экономического роста России, переходившей на путь капиталистического развития.

В результате, конец 50-х и начало 60-х годов

стали временем стремительного подъема и расцвета

естественных наук в России. Он был осуществлен

главным образом новыми, молодыми научными силами— «целой плеядой талантливых деятелей, начальное развитие которых должно быть отнесено

к концу сороковых и первой половине пятидесятых годов».^'

Вот в эту плеяду и вошел молодой Бородин.

Перед его глазами был живой пример нового учителя — Зинина, ученого-гражданина. Спустя много

лет, уже после смерти Зинина, подводя итоги его

деятельности, Бородин так охарактеризовал его в

воспоминаниях: «Горячий патриот, глубоко и разумно любивший Россию, понимавший и принимавший к сердцу ее интересы...», проводник «живых

и высоких начал строгой науки, прогресса и самодеятельности. ..». И Зинин вывел своего ученика

на путь служения прогрессу, обществу, России.

В те годы Зинин был любимцем передовой молодежи. На его лекциях в МХА аудитория была

всегда переполнена. Сюда приходили не только

студенты, но и любители химии со всего Петербурга. Их притягивал прежде всего высокий авторитет ученого, открывшего новые пути органической

химии и определившего направление ее развития на

несколько десятилетий вперед (в частности, Зинин

первым в мире осуществил синтез анилина — основного исходного материала для получения искусственных красителей).^^ «Слово его с кафедры,—

пишет Бородин,— не только было верною передачею

современного состояния, но и трибуною нового направления в науке... Он не скупился на идеи, бросал их направо и налево и не раз развивал на лекциях многое такое, о чем несколько лет спустя

приходилось слышать как о новом открытии или

новой мысли в науке».

43

Покорял также лекторский талант Зинина. Он

говорил живо, образно, умея сделать любой вопрос

и ясным и увлекательным. Наконец, нельзя было

не преклоняться перед смелостью и блеском, с какими отстаивал он свои убеждения. Предоставим

вновь слово Бородину: «Сталкиваясь в своей деятельности с административными и общественными

элементами, личные симпатии или интересы которых шли вразрез с его направлением, он волеюневолею должен был вступать в борьбу за дорогие

для него принципы... Щедро одаренный природными качествами — живым, светлым умом, находчивостью, быстрым соображением, страстностью и

энергией, во всеоружии знания, опытности и блестящей диалектики, он представлял всегда опасного

противника...»

До начала занятий у Зинина Бородин знал его

только по лекциям. Теперь, в академической лаборатории, он смог оценить достоинства Зинина и

как научного руководителя, воспитателя молодежи.

Здесь царила необыкновенно теплая, дружеская,

чуть ли не семейная обстановка. Учитель и ученики постоянно делились мыслями и предложениями, вместе обсуждали работы каждого. «Лаборатория,— по словам Бородина,— превращалась в

миниатюрный химический клуб, в импровизированное заседание химического общества, где жизнь

молодой русской химии кипела ключом, где велись

горячие споры, где хозяин, увлекаясь сам и увлекая

своих гостей, громко, высоким тенором, с жаром

развивал новые идеи и, за неимением мела и доски,

писал пальцем на пыльном столе уравнения тех

реакций, которым впоследствии было отведено почетное место в химической литературе... Мне живо помнятся его веселые, чисто товарищеские и

большею частью всегда поучительные беседы со

студентами...» Вот где — прообраз тех непринужденных дружеских отношений, какие установились

10—15 лет спустя с учениками у самого Бородина!

Зинин всей душой привязался к новому ученику

и искренне полюбил его. С этого времени профессор

44

х и м и и стал для Бородина не только руководителем в научных занятиях, но и старшим другом.

Бородин бывал у него дома, работал в его домашней лаборатории, которую очень живо описал впоследствии в воспоминаниях о Николае Николаевиче.

Бесценную пользу приносили молодому студентуученому «понедельники» в доме Зинина, на которые его приглашал хозяин. Это была для него

школа не только науки, но и культуры в самом

широком смысле. Здесь, как вспоминал Бородин,

собиралось «небольшое, но интересное по составу

обш;ество, крупные представители интеллигенции и

науки и т. д. В маленьком кабинете радушного хозяина происходили самые оживленные беседы по

всевозможным текуш;им вопросам науки и жизни.

В этих беседах во всем блеске проявлялись интеллектуальные силы покойного: обширные знания,

начитанность, изумительная память, светлый оригинальный ум, страстная горячая речь, полная

остроумия и своеобразного юмора».

Общение с Зининым имело для молодого Бородина исключительное значение. Выросший в замкнутой домашней обстановке, мало знавший отца

и рано его потерявший, занимавшийся дома с учителями, из которых ни один не мог стать его духовным наставником,— он теперь встретился с человеком, замечательным во всех отношениях и

ставшим для него подлинным учителем жизни.

Влияние Зинина, несомненно, сильнейшим образом

сказалось на личности Бородина, его убеждениях,

интересах и даже характере. Оно проявилось прежде всего в понимании им своего жизненного призвания и обш;ественной миссии. Зинин стал для него

образцом человека высоких устремлений и стойких

принципов, видящего в служении своему делу долг

перед народом.

Именно эти качества в первую очередь оттеняет

Бородин в воспоминаниях о Зинине. А современный читатель за его описанием видит черты самого

автора воспоминаний, ставшего достойным последователем своего учителя.

45

Не в меньшей степени повлиял на Бородина

Зинин как человек энциклопедических знаний и

исключительных душевных качеств. Об этих его

особенностях Бородин отзывается с искренним восхищением,— и снова в портрете учителя угадывается ученик: «При массе обязательного дела он

находил всегда время читать и следить, не говоря

уже о своей специальности, за движением самых

разнородных отраслей знания, текуш;ей литературы,

обш;ественной жизни и т. д., и сверх того успевал

еще уделять время всякому, кто в нем нуждался.

А кто только в нем не нуждался? Благодаря обширным сведениям и феноменальной памяти он

был живою ходячею справочной энциклопедиею по

всевозможным отраслям знания... К нему шли за

советом и по житейским вопросам, когда нужно

было выручить бедняка-студента или врача, которых заедает нужда или над которыми стряслась какая-нибудь беда,— словом, когда нужна помощь

человеку, нравственная или моральная.

В высшей степени добрый, гуманный, доступный

для всех и каждого, всегда готовый помочь и словом и делом,— Н. Н. никогда никому не отказывал.

Его теплое участие к людям, желание и умение

помочь каждому, принести возможную пользу, его

крайняя простота в обращении, приветливость, радушие скоро сделали его имя одним из самых популярных в Медико-хирургической академии. Он

удивительно умел внушать доверие, любовь и уважение. ..»

Поразительная, редкая близость взглядов, интересов и всего духовного строя стала причиной того,

что вскоре отношения между Зининым и Бородиным

вышли далеко за рамки обычной дружбы. А. П. Доброславин, учившийся у них обоих несколько позднее— в первой половине 60-х годов — и наблюдавший их в это время, свидетельствует: «Как Зинин считал Бородина своим духовным сыном, так

и Бородин постоянно, говоря о Зинине, считал его

своим вторым отцом. Эти отношения были столь

живые, что при каждой встрече, хотя бы она со46

.

4,

.

'

.

.

-

г—

,:

• О—- -К». ••• • • :

Похвальный лист, выданный Бородину

при окончании МХА в 1856 г.

вершалась в лаборатории, в аудитории, наполненной студентами, Зинин встречал своего ученика несколькими радостными и теплыми приветствиями

и непременными поцелуями. Эти публичные выражения задушевности отношений не казались нам,

студентам, странными. Наоборот, производили на

нас впечатление глубочайшего уважения к этой

нежно-родственной связи душ, столь сильной, столь

пренебрегающей обычными формами внешних отношений и столь чуждой опасений насмешек или

укоров в оригинальности. Все время жизни с Зининым покойный Александр Порфирьевич сохранил

к нему те же нежно-родственные отношения. Не

было научной мысли, не было приема в работе, о

которых не поговорили бы и не посоветовались бы

взаимно учитель и ученик». Так было в 60—70-х

годах, так было и раньше, в студенческие годы

Бородина.

Окончил Бородин академию 3 марта 1856 года.

Все годы обучения он занимался отлично и пер47

вым переходил с курса на курс. Впоследствии академическая конференция (совет профессоров) отметила, что «Александр Бородин в продолжение всего

курса обращал на себя особенное внимание как по

отличным способностям своим, так и по любви к

наукам»..

Но золотой медали он не получил.

Испортила дело неудовлетворительная отметка, полученная на одном из младших курсов по «закону

божьему»: какой-то текст из «священного писания»

он изложил своими словами, тогда как требовалась

буквальная передача. Однако остальные оценки

у Бородина были настолько хороши, что он был выпущен с похвальным листом.

Бородин боялся, что его, как бывшего вольнослушателя, не оставят при академии. Но в числе

четырех лучших выпускников он был 25 марта

1856 года прикомандирован в качестве ординатора

ко 2-му военно-сухопутному госпиталю, являвшемуся клинической базой академии. Еще до выпуска

известный терапевт профессор Н. Ф. Здекауэр ходатайствовал о прикреплении Бородина как способного врача к кафедре общей терапии, патологии и

клинической диагностики. И 3 апреля 1856 года Бородин получил извещение, что он назначен также

и ассистентом при диагностической клинике Здекауэра. Ему было поручено заведовать техническими упражнениями студентов по диагностике.

Бородин с головой погрузился во врачебную

практику. Б госпитале он принял в свое ведение

холерное мужское отделение и, кроме того, больных еще двух палат, должен был присутствовать

каждый день на утренней перевязке в своих палатах и в трех других.. Много дела выпало на его

долю и в кафедральной клинике.

На новом поприще молодому медику довелось

пережить немало трудных минут. «В первый год

службы брата ординатором госпиталя,— рассказывает Д. С. Александров,— пришлось однажды ему,

как дежурному, вытаскивать занозы из спин прогнанных сквозь строй шести крепостных человек

полковника В., которого эти люди, за жестокое об48

ращение с ними, заманив в конюшню, высекли там

к н у т а м и . С братом три раза делался обморок при

виде болтающихся клочьями лоскутов кожи. У двух

из наказанных виднелись даже кости». «Слабость»,

проявленная Бородиным, не вызвала сочувствия у

старого служаки — главного врача госпиталя Попова, сказавшего ему: «Эх, молодой человек, что же

вы запоете, если по долгу службы вам придется

накладывать клеймо осужденным? ..» *

Многих переживаний стоила Бородину и история с кучером какого-то высокопоставленного лица.

Кучер подавился костью, вынуть которую поручили Бородину. Ржавые щипцы сломались во время

операции, и их обломок застрял в горле пациента.