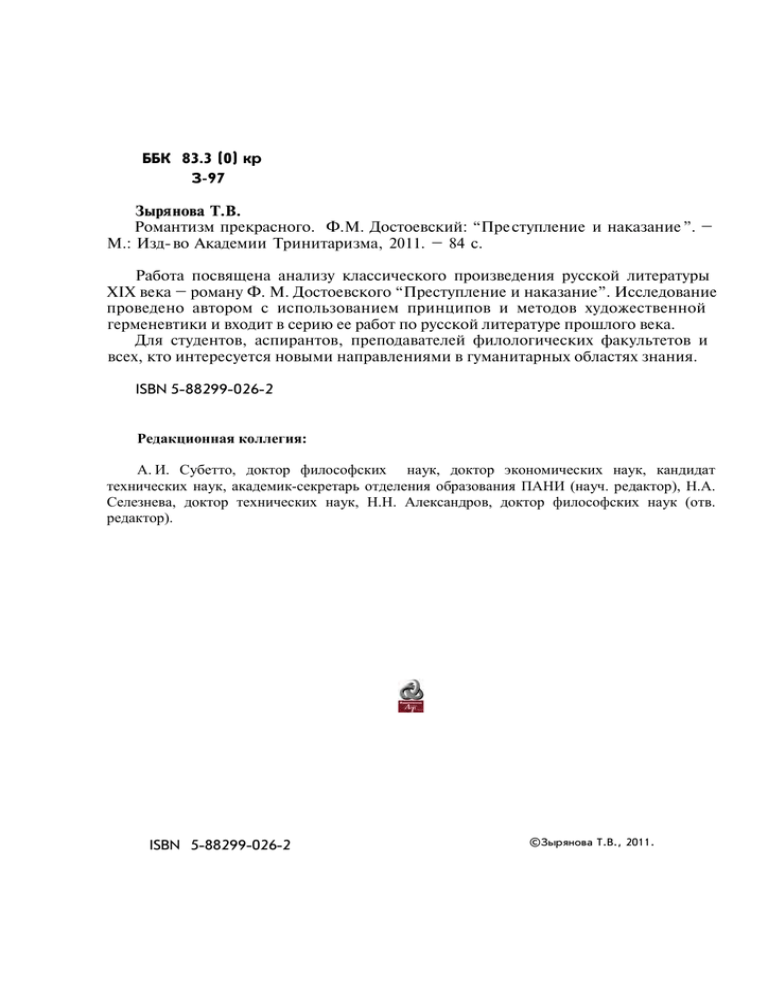

Романтизм прекрасного. Ф.М. Достоевский: «Преступление и

advertisement