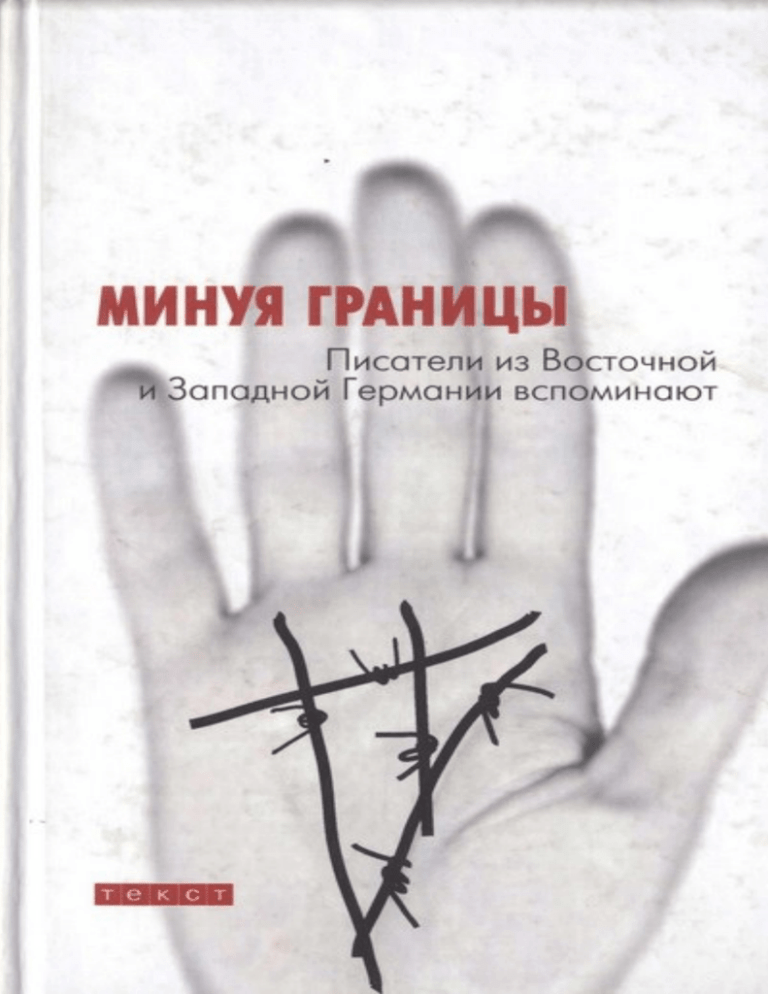

Минуя границы. Писатели из Восточной и Западной Германии

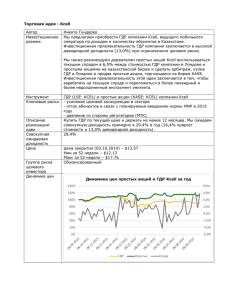

advertisement