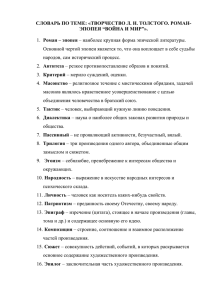

в.и.тюпа аналитика художественного

advertisement