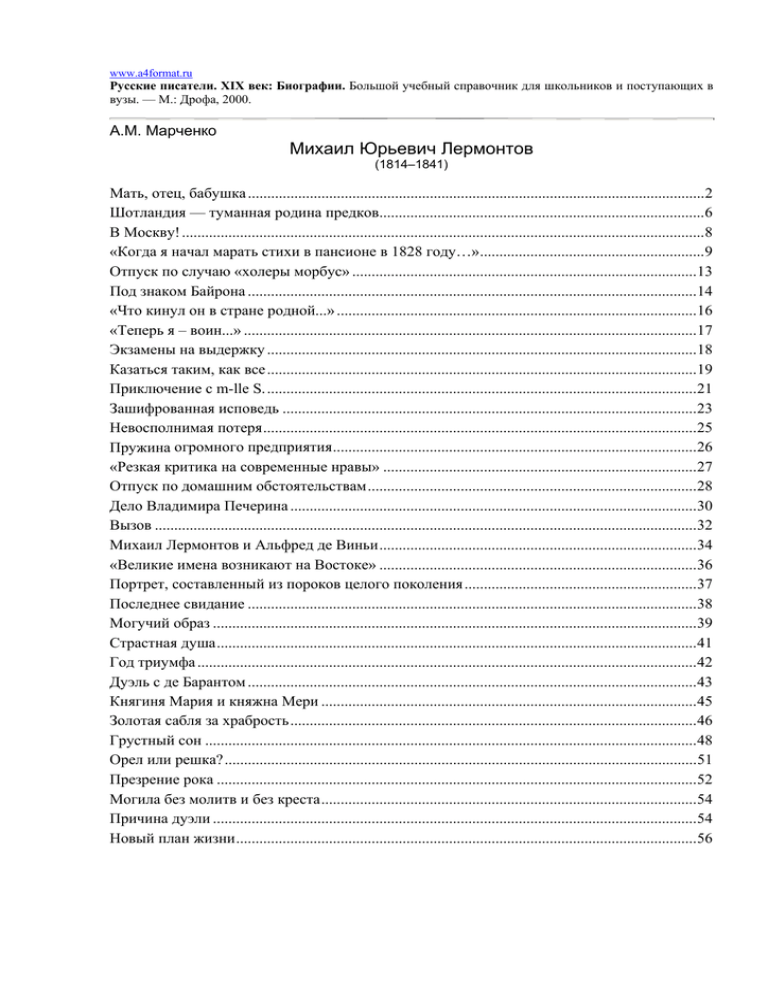

Большой биографический очерк / Русские писатели. XIX век

advertisement