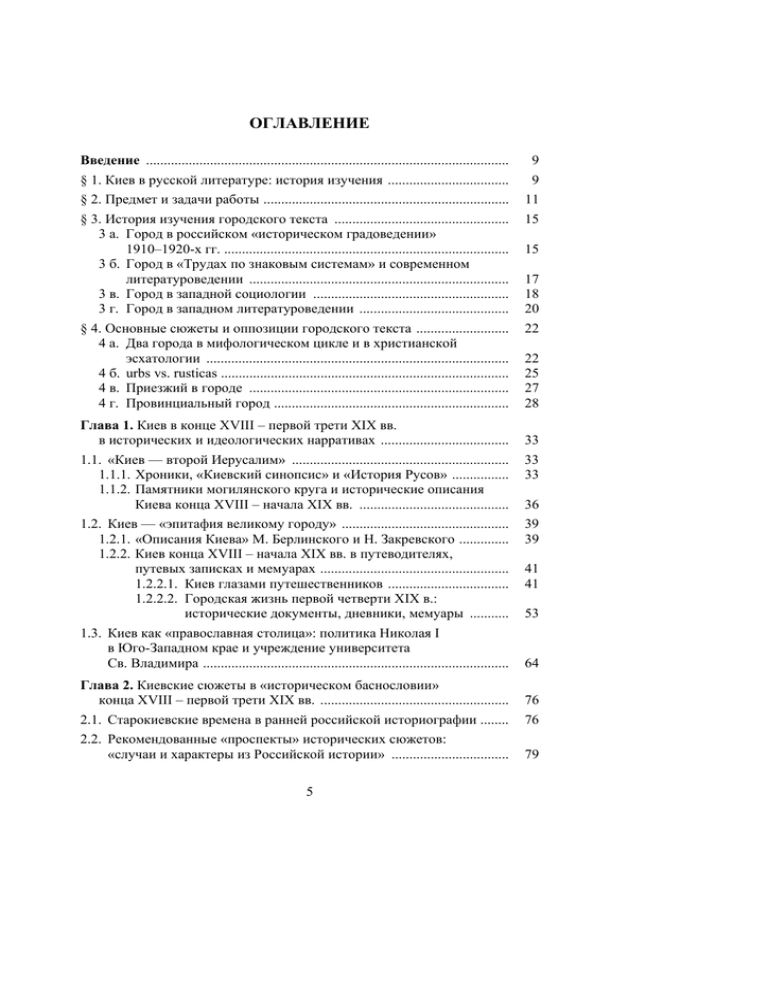

Инна Булкина. Киев в русской литературе первой трети XIX века

advertisement