Ч т е н и е - Кемеровский государственный университет

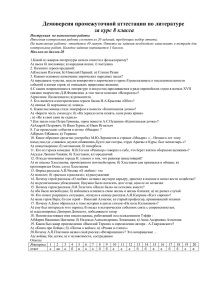

advertisement