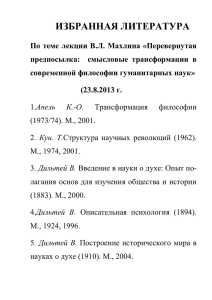

Гаспарян Д.Э. ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ КУРС

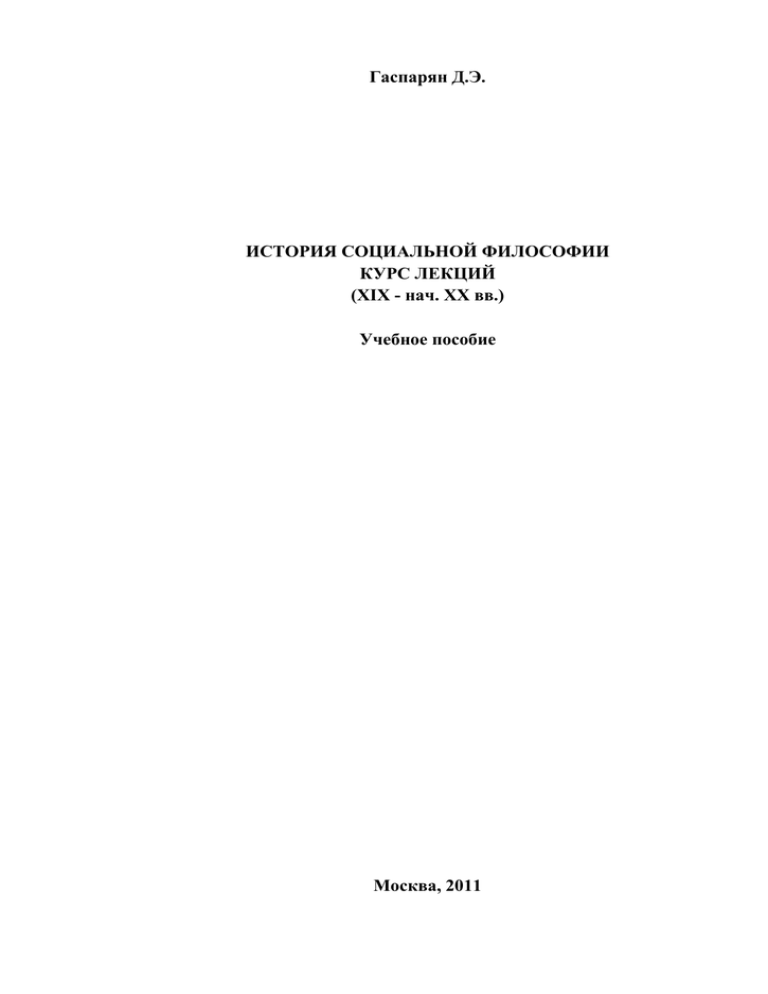

advertisement