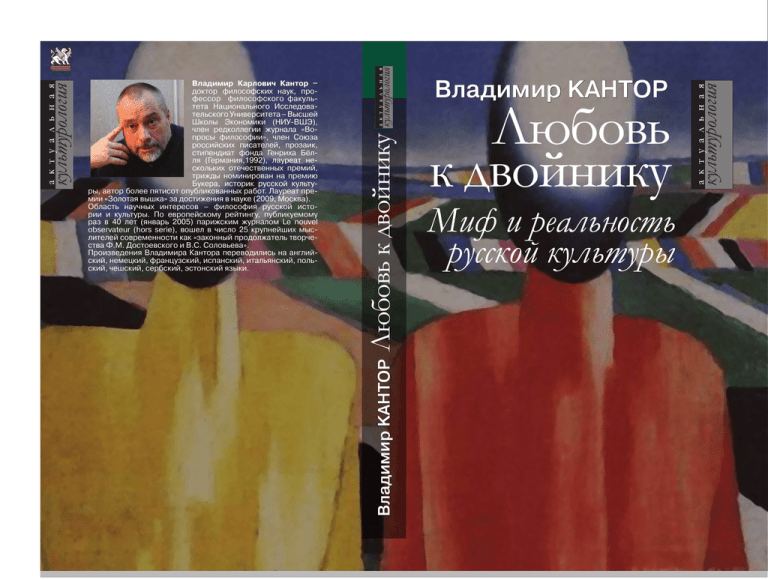

Любовь к двойнику - Высшая школа экономики

advertisement