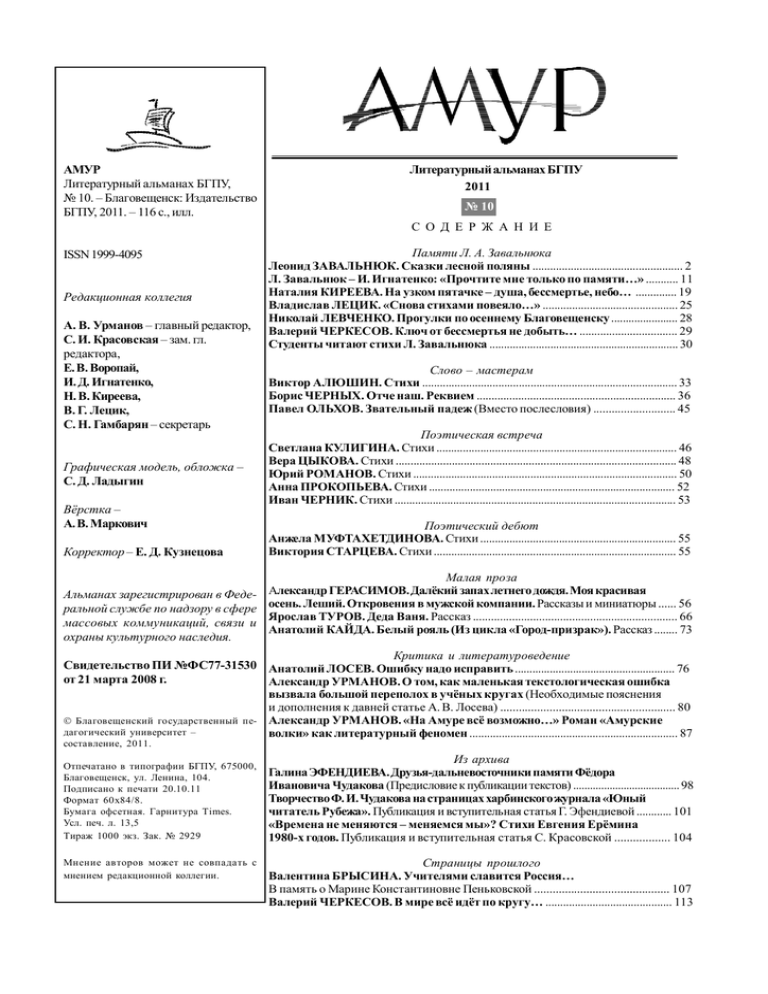

Благовещенск: Издательство БГПУ, 2011.

advertisement