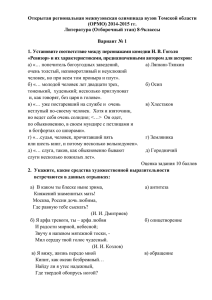

Над пропастью во ржи. Повести. Девять рассказов. С англ

advertisement