Трилогия о Москве в романе М.А. Осоргина «Сивцев Вражек».

advertisement

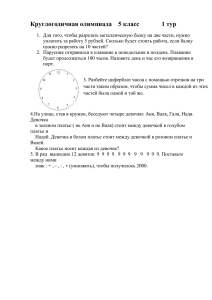

Вторая проза. ред. Н. Белобровцева, С. Доценко, Г. Левинтон, Т. Цивьян. Таллинн: TPÜ Kirjastus, 2004. стр. 167-204 ТРИЛОГИЯ О МОСКВЕ В РОМАНЕ М.А. ОСОРГИНА «СИВЦЕВ ВРАЖЕК» Мария Ланглебен Роман «Сивцев Вражек»1 (далее СВ) открывается точным адресом дома, в котором живут его герои: В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. В любом тексте начало – самое запоминающееся место, и автор, очевидно, предполагает, что читатель этого вступления не забудет. Взгляд, направленный из внеземных просторов, соединил дом и город особенными, вселенскими узами. Москва, впервые представленная читателю как посредник между героями романа и мирозданием, эту свою ответственную роль успешно выполняет на всем протяжении романа. Само собой разумеется, что описание улиц, домов, поведение людей на улицах вплетено в повествование и неотторжимо от сюжетной линии. Однако роль города в СВ выходит за пределы этого привычного стандарта. Москва в этом романе – не пассивный фон действия, а скорее событийный стержень, одушевленный протагонист. Жизнь города, его характер и настроения занимают автора не менее, чем жизни и личности людей. Помимо многочисленных фоновых зарисовок, разбросанных по всему роману, в нем есть три главы, посвященные Москве в целом: «Замечательный день», «В белом платье» и «Москва – девятьсот девятнадцатого».2 Эти главы далеко отстоят друг от друга в тексте, однако между ними протянута отделимая сюжетная нить, интимно связывающая их в своеобразную трилогию о Москве, о ее собственной жизни в пятилетие войн и революций. Широко расставленные вехи этой трилогии, потонувшие в сложном, многомерном контрапункте романа, дают ему незаметную, но прочную опору, - опору не только хронологическую, но и экзистенциальную. Читая эти три главы одну за другой, мы видим, 1 Роман печатался в «Современных записках» в 1926-28 гг, отдельным изданием вышел в 1928 г. Текст цитируется по новому изданию, Осоргин 1990. как столица России постепенно скатывается от предвоенного щедрого благоденствия к голодной агонии зимой 1919 г. Перед читателем проходят подряд, в должном порядке, три времени года – весна, лето, зима, и в них три ипостаси Москвы, резко отличные друг от друга. Первая Москва – благоденствующая и разнеженная весной 1913 года («Замечательный день»); вторая – летом 1919 года, обнищавшая, опустившаяся, но, несмотря на это, очень энергичная («В белом платье»); наконец, третья – катастрофически деградировавшая и почти мертвая в голодную зиму 1919 года («Москва – девятьсот девятнадцатого»). Заметив в теле романа этот вживленный в него триптих, нельзя не видеть его необходимости в общей структуре, и нельзя отделаться от мысли, что судьбы героев романа поставлены в зависимость от судьбы города. Центральное место в этой внутренней трилогии занимает срединная глава «В белом платье», от которой в обе стороны расходятся семантические сцепления, определяющие облик остальных двух глав. Благополучный «Замечательный день» и бедственная «Москва – девятьсот девятнадцатого» почти независимы друг от друга, но тексты обеих этих глав отчетливо пересекаются с текстом срединной главы таким образом, что «В белом платье» оказывается стержнем трилогии. Строение и смысл главы «В белом платье» в значительной степени зависит от стратегии наблюдения и сдвигов точки зрения, поэтому я позволю себе сделать небольшое отступление на эту тему. Наблюдатель в нарративе – это посредник между текстом и читателем, это – сознание и глаза, следящие за событиями в создаваемом мире. Наблюдение может быть поручено любому субъекту, способному видеть и думать – герою, повествователю, автору, читателю. Смена наблюдателя сдвигает деиктический центр ситуации, и эти сдвиги составляют важную часть авторской стратегии. Присутствие, личность и позиция наблюдателя распознаются по языковым особенностям текста – по деиктическим, модальным, оценочным элементам, по особенностям синтаксиса, порядку слов, по видовременным формам глагола.3 2 Главы в СВ имеют названия, но не номера. Роман поделен на две части; в 1-ой части – 40 глав, во 2-ой – 37. «Замечательный день» - вторая глава 1-ой части, «Белое платье» - пятая глава 2-ой части, «Москва девятьсот девятнадцатого» - 21-я глава второй части. 3 За прошедшее тридцатилетие накопилась обширная литература - семиотическая, литературоведческая, лингвистическая - посвященная различным аспектам внутритекстового сознания: мобильной точке зрения, 2 Каждый объект наблюдения имеет свою специфику. Наблюдатель свободен в выборе ракурса, но ему трудно игнорировать составные части и свойства объекта, заранее заданные и известные читателю. Большой город в начале ХХ века – это великое множество людей, населяющих великое множество зданий, которые расположены вдоль улиц и по периметру площадей. Город занимает огромное пространство, разделенное на районы. По этому пространству движутся пешеходы и транспорт – автомобили, автобусы, трамваи. В городе есть зеленые островки – бульвары и скверы. Если место действия – городское пространство, то повествование не может обойтись без характерных урбанистических элементов, но в воле автора, выпячивая одни элементы, обойти стороной другие. Изменяя угол зрения, удаляясь или приближаясь, наблюдатель может изменять привычные свойства городского пространства и заполняющих его объектов. По тому, каким образом представлено это пространство, иногда удается не только распознать позицию наблюдателя, но и расслышать идеологические обертоны его мышления.4 В двух окраинных главах трилогии Москва увидена глазами повествователя, который пользуется исключительным правом наблюдения за событиями. Что же касается срединной, ключевой главы трилогии, «В белом платье», то она устроена сложнее: в ней отстраненный, всезнающий взгляд повествователя перемежается и скрещивается с взглядом героини, непосредственно видящей Москву. Глава эта будет проанализирована целиком; мы проследим соотношение синтаксиса и точки зрения в ней от начала до конца. Дистанция между автором и текстом неизменно соблюдается в СВ. Повествователь в сюжете не участвует и нигде не позволяет себе открыто "перейти от третьего лица к первому"5. Это не мешает ему постоянно афишировать свою эмоциональную связь с различению и соотношению ролей повествователя и наблюдателя. См. Успенский 1970 (1995), Kuno & Kaburaki 1977, Kuno 1987, Ehrlich 1990, Падучева 1996, 1999, Scheibman 2002. 4 Например, в том описании города, которым открывается Воскресение Л.Н. Толстого, удаленный наблюдатель относится резко негативно к городской культуре в целом, и его идеологическая установка сказывается на топологии и масштабах метрополии. Под осуждающим взглядом наблюдателя обширное городское пространство сжимается в "небольшое место", мостовые же обращаются в камни, убивающие землю: "Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней…". Стоит отметить, что других обобщающих описаний города в Воскресении нет, это – единственное, и потому сохраняющее свою гневную силу до конца романа. 5 По-видимому, автор, вдруг и открыто входя в текст, ощущает внезапное облегчение работы. Об этом пишет О.Э. Мандельштам: "Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому! Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды." (О.Э. Мандельштам. Египетская марка,VIII). 3 событиями. Текст романа переполнен формальными сигналами этой неподдельно искренней связи, не оставляя никаких сомнений в тождестве повествователя с автором. Помимо откровенных эмоций, к числу показателей этого тождества можно отнести и то, каким образом повествователь выполняет свою роль наблюдателя. Как мы увидим далее, некоторые приемы и особенности наблюдения в главе «В белом платье» выдают в наблюдателе самого автора – эмигранта, ностальгически всматривающегося в свои воспоминания. Бóльшая часть статьи посвящена подробному анализу главы «В белом платье»; в конце работы будут прослежены связи между этой главой и двумя остальными. Опираясь на срединную главу, я попытаюсь представить читателю всю трилогию как неразрывное целое, как единую повесть о Москве. «В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ» В этой главе вся Москва вызвана на генеральный смотр: проверяется состояние города, уже вступившего в период послереволюционной разрухи. Преобладает внешняя "инвентаризация" районов и улиц, уравновешенная осмотром одного лишь интерьера – дома на Сивцевом Вражке. Как уже было сказано, обследование города поручено не одному, а двум наблюдателям – анонимному повествователю и главной героине романа Танюше,6 двадцатилетней внучке орнитолога. Сменяя друг друга, оба наблюдателя, каждый в своей манере, методично осматривают город. Первый из них берет на себя общий обход города, вторая – совершает долгий пеший поход по центральной Москве. Голоса обоих наблюдателей дружно сливаются в хвалебном гимне Москве, завершающем эту главу. Смена наблюдателей и ракурсов опознается в тексте по лексическим и синтаксическим сдвигам. Следя за этими сдвигами, можно прочесть текст главы как последовательность из девяти фрагментов, четко отграниченных друг от друга. В этой главе линия текста почти не отклоняется от русла времени, и формальное членение 6 Героиня СВ отзывается на два имени – Танюша и Татьяна Михайловна; один только Астафьев называет ее Таней, и это имя неприятно ей так же, как и сам влюбленный в нее Астафьев: "Никто никогда не называл Танюшу – Таней, и она не любила этого уменьшительного. Зачем он…" (гл. «Я знаю», 514). Отвечая желанию героини, мы будем называть ее только Танюшей. 4 совпадает с событийным. Каждый фрагмент отмечен своими формальными маркерами, сопряженными (часто иконически) с содержанием. Присоединимся к наблюдателям и пойдем вместе с ними по Москве. 1. Начало главы – довольно хмурое. В час, назначенный не солнцем, а советским декретом, в Москве наступает чрезмерно раннее утро. Подчиняясь закону как единое целое, одушевленное и послушное, город лениво просыпается и неохотно открывает себя придирчивому взгляду извне: (1) На три часа вперед было переставлено время – и Москва проснулась очень рано. (2) Сначала она проснулась на Пресне, на Благуше, в Сокольниках и на всех вокзалах. (3) Затем, позевывая, зашевелилось Замоскворечье, Рогожская, Сухаревка, Смоленский рынок. (4) По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, на Покровке постовой милиционер гикнул на худую, облезлую собаку, вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную площадь, пробежали, возбужденно трепля языками, две женщины, – вероятно, спеша стать в очередь под подсолнечное масло. Сумрачное настроение этого фрагмента создается как оповещением о неестественном, насильственном отсчете времени, так и вкраплениями сниженной лексики: Замоскворечье – позевывает, собака – облезлая, женщины треплют языками. Отношение к Москве здесь не любовное, а снисходительно-фамильярное и слегка брезгливое. Еще более заметная лексическая особенность этого отрывка – обилие названий; из четырех предложений – три перегружены однородными топонимами. Впервые тут прозвучавшая топонимическая "мелодия" простирается далее на всю эту главу. Списки названий и синтаксическая однородность становятся заметными стилистическими маркерами, которые сопровождают описание Москвы до самого конца. Вереница названий в приведенном выше отрывке о просыпающейся Москве была бы назойливой, если бы монотонность перечисления не смягчалась изменением синтаксических функций и позиций топонимов. Предложения (2) и (3) оба оканчиваются рядом однородных топонимов, - но в (2) они являются обстоятельствами места, с предлогами, а в (3) – постпозитивными подлежащими. В сложно-сочиненном предложении (4) однородными являются составляющие предложения; в начале каждого простого предложения стоит топоним, и поэтому четыре топонима в предложнообстоятельственной форме оказываются не рядом, а поодаль друг от друга. 5 При ближайшем рассмотрении оказывается, что и синтаксические функции, и порядок групп однородных – не пустой стилистический прием. Распределение топонимов позволяет узнать кое-что о наблюдателе и о занятой им позиции обозрения. Можно утверждать, что этот наблюдатель не совсем свободен в выборе топонимов, что он подчиняется некоторым (им самим заданным) ограничениям. Во-первых, он готовит фон для будущего появления Танюши и потому начинает с крупномасштабного разглядывания тех частей города, в которые Танюша на своем пешем пути попасть не сможет. Лишь к концу главы выясняется, что его умозрительный путь частично пересекается с ее пешим (на Лубянке, на Садовой). Во-вторых, наблюдатель с самого начала определяет свою траекторию, в основе своей центростремительную. В самом деле, взглянув на карту Москвы, легко увидеть, что формальной группировке топонимов соответствует их пунктуальная группировка по смыслу. В предложении (2) мы находим названия окраинных районов и вокзалы – места въезда в город; в (3) перечислены названия тоже районов, но более близких к центру; в (4), где топонимы расходятся по составляющим предложениям, это уже названия не районов, а улиц, причем прилегающих к Садовому кольцу. Получается, что три группы однородных семантически строго упорядочены: окраинные районы (Prep+N), районы, расположенные ближе к Садовому кольцу (Nnom), и улицы, сомкнутые с Садовым кольцом (Prep+N). Очевидно, что взгляд наблюдателя движется от окраин к центру, и что одновременно с этим происходит планомерное измельчение крупных компонентов города. Путь наблюдателя откровенно нелинеен, умозрителен. Все топосы упорядочены в пространстве взглядом независимым, не предполагающим телесного движения наблюдателя; вся эта систематизация указывает на отдаленность наблюдателя, на его физическую непричастность. Этот наблюдатель сам по улицам не идет, но видит весь город сразу – глазами своей души. Под взглядом наблюдателя город постепенно пробуждается, оживляется, как бы разминая свои члены. Готовясь к массовой активности, задвигались отдельные клеточки, – вот-вот начнется очередной городской рабочий день. Постепенность и упорядоченность пробуждения сказывается на всех деталях построения – в том числе и на агентивных субъектах тех же начальных предложений. Подлежащее в предложениях (1) и (2) одно и то же – Москва (она). В обоих предложениях Москва представлена как единый живой организм, от сна переходящий к дневной жизни, - но сначала она проснулась вся целиком, 6 и только после этого – проснулась по районам. Далее, в (3) город расщепляется на районы, агентивные и тоже человекоподобные: каждый из районов по отдельности позевывая зашевелился. Пробуждение неотступно продолжается и в предложении (4), но здесь процесс становится конкретным, расщепляется, индивидуализируется. Метафорическая одушевленность сделала свое дело – приведя к одушевленности настоящей, она исчерпала себя. На этом серия антропоморфных метафор прекращается. Субъекты в предложении (4) – уже не топонимы, а представители разнообразных городских популяций – грузовик, собака, милиционер, две женщины. Все они шумные, самостоятельно движущиеся, и нарастание активности непрерывно продолжается. Первым раздается характерный шум невидимого мотора – протарахтел грузовик, вслед за ним появляются первые москвичи: собака, милиционер и две бегущие женщины. Ранние прохожие попарно контактируют, и интерес к их личностям постепенно растет, пропорционально к заметности их движения и шумовых эффектов. Собака – худая и облезлая, явно беспризорная, неприметная, не издает ни звука; милиционер же гикнул на нее, оставляя своим зычным окриком начальственный звуковой след. Еще более продолжительный шум производят женщины, бегущие и возбужденно болтающие. Упорядоченность и методическая постепенность начала главы показаны на Табл. 1. Субъекты выделены жирным шрифтом, топосы курсивом, предикаты подчеркнуты. В скобки заключены сведения о расположении топонимов на карте Москвы, читателю заранее известные (или не известные). Стрелками показано изменение роли топонимов. 7 Табл. 1: Пробуждение Москвы № предложения Текст Агенты (1) На три часа вперед было переставлено время - и Москва проснулась очень рано. (2) Сначала она проснулась на Пресне, на Благуше, в Сокольниках и на всех вокзалах. (3) (4) Роли Показатели топоса Синтаксис: порядок слов и однородность #NnomVO Вся Москва Вся Москва Москва топонимы (районы на окраинах; у въезда в город) NnomV+PrepN# (ближе к центру, по кольцу) VNnom# топонимы (улицы вплотную у Садового кольца) #PrepN+VNnom Затем, позевывая, зашевелилось Замоскворечье, Рогожская, Сухаревка, Смоленский рынок. топонимы (районы) (i) По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, (ii) на Покровке постовой милиционер гикнул на худую, облезлую собаку, (iii) вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную площадь, пробежали, возбужденно трепля языками, две женщины, - вероятно, спеша стать в очередь под подсолнечное масло. грузовик, собака, люди однородные обстоятельства однородные подлежащие однотипные предложения Строение этого фрагмента позволяет заключить, что обзор города, сделанный анонимным наблюдателем, контролируется двумя векторами: скольжением взгляда наблюдателя и активностью самого города. Взгляд наблюдателя скользит от окраин Москвы к ее центру, по траектории, имплицитно прочерченной многочисленными однородными топонимами. Одновременно нарастает активность города и его элементов, эксплицитно показанная в двух семантически упорядоченных рядах, – агентивном и предикативном. В агентивном ряду город постепенно расщепляется на все более мелкие самостоятельные элементы, а в предикативном – метафорический процесс сменяется конкретным. 8. Результат "двухвекторного" движения сказывается на форме следующего абзаца. Здесь взгляд наблюдателя, уже достигший Садового кольца, задерживается в его границах и слегка изменяет направление: центростремительное движение замедляется до полной остановки и в конце конце абзаца заметна тенденция к центробежности. Активность же 8 города предельно возрастает – движущиеся объекты неудержимо размножаются. Оба вида движения сталкиваются, и сковавшая текст медлительная постепенность мгновенно взрывается. На улицу вдруг высыпает сразу все московское население и бурно движется внутри Садового кольца: (5) И наконец сразу, как по единой команде, из всех домов московских, хлопая дверьми, стуча каблуками, чихая на солнечный луч, выкатились трепаные, заспанные, землистые лицом фигуры советских служащих – переписчиц, завотделов, предкомов, товарищей курьеров, сотрудников отдела транспорта, экспертов, ответственных работников. (6) Большинство шло пешком от дома до службы, не веруя в трамвай, прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот. (7) Трамвай был большой редкостью, попадали в него немногие, и попав, толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу. В этом абзаце паратаксис своих позиций не сдает. Более того, синтаксис иконически прилаживается к произошедшему взрыву. Безудержное размножение движущихся объектов сопровождается мощным усилением однородности. Один за другим маршируют ряды однородных членов, но с существенно бóльшим разнообразием, чем прежде. Четыре группы однородных членов различаются не только своими синтаксическими функциями, но и грамматическими категориями и семантическими классами. Особенности распределения однородности в предложениях (5)-(7) показаны на Табл. 2: 9 Табл. 2: Бурное начало дня (5) И наконец сразу, как по единой команде, из всех домов московских, хлопая дверьми, стуча каблуками, дееприч. чихая на солнечный луч, атрибуты выкатились трепаные, прич. страд. заспанные, землистые лицом прилаг. фигуры советских служащих - агенты (6) Большинство переписчиц, завотделов, предкомов, товарищей курьеров, сотрудников отдела транспорта, экспертов, ответственных работников. Ngen шло пешком от дома до службы, не веруя в трамвай, прич. действит. прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот топонимы (7) Трамвай был большой редкостью, попадали в него немногие, и попав, толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу. Этот водопад перечислений оглушителен, но семантика и синтаксис в нем так же аккуратно упорядочены, как и в двух предыдущих абзацах. В предложении (5) – три деепричастных оборота, затем три атрибута, и наконец, семь дополнений (в род. пад. мн. ч.) - все упакованные в группы однородных членов. В самой многочисленной из групп перечислены названия профессий, причем рассортированные, безликие служащие появляются не в виде грамматических агентов, а как однородные дополнения к обобщающему подлежащему фигуры. В предложении (6) есть однотипные топонимы, но они не образуют самостоятельных групп, а расставлены по концам трех однородных причастных оборотов (с активными причастиями). Внутри каждой группы однородных заметно фонетическое родство, дополняющее и усиливающее семантическую близость. Менее заметно, но функционально не менее важно другое родство – синтаксическое сцепление концов двух фрагментов: расположение трех топонимов в конце предложения (6) позволяет угадать в нем зеркальное отображение предложения (4). Сравним эти два предложения (Табл. 3): 10 Табл. 3: Симметрия предложений В предложении (4): В предложении (6): OtoponymVpersNagent NagentVpartOOtoponym (i) По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, (i) прыгавший по сорным рельсам на Б. Никитской, (ii) на Покровке <…> милиционер гикнул <…> (ii) визжавший колесами на завороте Лубянской пл. (iii) вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную пл. пробежали <…> две женщины (iii) и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот Отображение здесь не совсем точное, с причастными предикатами в (6) на месте глагольных в (4), – но вполне узнаваемое. Особенности этого отображения позволяют заметить существенное отклонение точки зрения наблюдателя. Легко заметить, что торможение центростремительного вектора сказывается на траектории взгляда. Траектория, прежде неуклонно центростремительная, слегка искривляется в (4), а в (6) уже становится явно центробежной – от близкой к центру Лубянки к Красным воротам на Садовом кольце. Изменение направления не случайно – оно предсказывает будущий путь Танюши. Последняя часть ее дороги проляжет именно там, где визжит и суетится трамвай – от Лубянки к Красным воротам. Но, подобно большинству москвичей, Танюша обойдется без трамвая. Трамвай, ворвавшийся в предложение (6), достоин особого внимания. Он оттеснил всё живущее и движущееся в предложении (4), затмил собой людей в предложении (6) и стал главным грамматическим агентом в предложении (7), которым заканчивается абзац. Бесцеремонное вступление трамвая синтаксически маркировано – полным отсутствием однородных членов. Резко прекратив поток однородности, трамвай становится полноправным протагонистом – активным участником всеобщего организованного хаоса. Подчиняясь властной траектории наблюдателя, он суматошно торопится от Садового кольца внутрь, к центру. Трамвай этот срастился с людьми, уподобился им. Ведь катиться по рельсам свойственно трамваю, а визжать – живым существам; но здесь все наоборот: выкатываются люди, а визжит трамвай. Взаимно обменявшись своими качествами, трамвай и люди становятся неразличимо похожи. По-советски убогий и бессмысленно суетливый, этот трамвай тождествен своим пассажирам во всем, кроме разве одного – он вряд ли может коситься на свою кондукторшу. Вспомним, кстати, что в конце 11 предыдущего фрагмента, при начале конкретного оживления протарахтел другой вид транспорта – грузовик. Тот ранний грузовик был первым движущимся "москвичом", но, по контрасту с трамваем, свое сродство с людьми не афишировал. Сходство же трамвая с его пассажирами оформлено так, что не заметить его невозможно (См. Табл. 4). Табл. 4: Трамвай и пассажиры Трамвай Трамвай был большой редкостью, прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот. Пассажиры попадали в него немногие толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу Своим шумным движением человекоподобный трамвай довершает оживление города. Население Москвы вступило в свой новый день. Все эти люди – одинаково трепаные и лицом землистые, и день этот для них – будничный, похожий на вчерашний и завтрашний. Все они бессловесно и послушно катятся по указанной тропе – из дома на службу. Силуэт новой Москвы, населенной ново-советским людом, обрисован; теперь, на этом неприглядном фоне, на улицу должна выйти героиня романа. Чтобы надежнее отделить ее от безликой толпы, ее нужно вывести из дома совершенно особенного, не такого, как "все дома московские", из которых выкатываются заспанные и трепаные "фигуры". 3. Наблюдатель покидает уже полностью проснувшуюся улицу и входит в особняк на Сивцевом Вражке, где раннее утро начинается заново, в радикально иной тональности. Невзирая на то, что обитатели особняка тоже сдвинули свои часы вперед в соответствии с советским декретом, эта маленькая семья обитает в своем персональном времени. Если все предшествующие абзацы были полностью погружены в сегодняшний начинающийся день, без оглядки на прошлое, то в особняке на Сивцевом скудное настоящее само по себе не существует: оно представляется временным искажением исконного и законного состояния –довоенного изобилия. Неизвестно, была ли у энергичных совслужащих, заполнивших московские улицы, какая-нибудь иная жизнь прежде, но в особняке сейчас видится на фоне былых дней, счастливых и привольных. Вся жизнь на Сивцевом размерена по прежним правилам, сегодняшняя нищета восполняется старыми запасами: 12 (8) Рано проснулась жизнь и в профессорском особняке на Сивцевом Вражке, где под крышей, как и в былые, счастливые и привольные дни Москвы вылепила гнездо и теперь выхаживала птенцов ласточка. (9) Окна были раскрыты, и чайная ложечка позвякивала в любимой большой чашке орнитолога. (10) – Вы будете дома, дедушка? (11) – Посижу, попишу до обеда. А тебе бы, Танюша, погулять сегодня. День какой. (12) – Да, я пойду; у меня дело есть, далеко, у Красных ворот. Я, дедушка, вернусь к двум часам, не раньше. (13) Убрав чашки и вымыв их на кухне, Танюша, с особым ощущением свежести, прохлады и чистоты, надела белое платье с короткими широкими рукавами, вчера проглаженное, резиночкой стянутое в талии. (14) Было бы хорошо иметь к нему и белые туфли, но всякая лишняя обувь была сейчас роскошью недоступной. (15) Шляпа соломенная, переделанная из старой, почищенной лимонным порошком, украшенная цветной лентой – из старых запасов. (16) В зеркале улыбнулась Танюше знакомая белая девушка, обеими руками поправила под шляпой волосы. (17) Стала серьезной, взглянула еще раз поближе, глаза в глаза, повернулась боком, одернула платье, простилась с Танюшей, ушла в рамку зеркала. (178-9, курсив мой, М.Л.) Это то же самое утро, но первые же слова этого фрагмента решительно корректируют начало главы: если вся "Москва проснулась очень рано", то в особняке "рано проснулась жизнь". Светлое утро в этом доме – никак не расшифровка массового пробуждения "позевывающих" районов. Особняк на тихой московской улице – не один "из всех домов московских" – это отдельный внутри Москвы мирок, который изо всех сил старается сохранить свой прежний, светлый и спокойный жизненный ритм,7 пассивно, но решительно отстраняя от себя неприглядное настоящее. Не в силах противостоять общей деградации, "особняк профессора за последний страшный год посерел, постарел, поблек." (177, гл. «Сумерки»). Но, как символ стойкости старого дома, на крыше попрежнему выхаживает своих птенцов ласточка. Невовлеченность этого особняка в серое единообразие московской жизни очевидна из короткого диалога между дедушкой и внучкой. Оба они напрочь исключены из окружающего их общего потока заспанных москвичей, спешащих на службу, "чихая на солнечный луч"8. Оба они радуются утреннему солнцу, и Танюша, идя по делу к Красным воротам, платье надевает особенное, праздничное – в честь "чудного дня". Дедушка и внучка – ученый и пианистка, их профессий нет в инвентарном списке совслужащих, приведенном в предыдущем абзаце. Они оба работают, но не служат в учреждениях, и и потому сами назначают себе 7 Об этом в романе говорится открытым текстом: "Особнячок на Сивцевом Вражке защищался от мира, хотел жить прежней, тихой жизнью" (Осоргин 1990, гл. «Я знаю», стр.206). Отсюда и заглавия романа в переводах - английском (Ossorgin 1930) и французском Ossorguine (1942), нейтрализующие непереводимое название Сивцев Вражек. 8 "чихая на солнечный луч" – буквально или метафорически? Оба значения возможны, но, если учесть явную оппозицию толпы обитателям особняка, то следует выбрать второе, т.е., "чихать" здесь означает – "не обращать внимания". 13 расписание дня. Дед собирается писать до обеда, внучка – идет "по делу"9. Цель и маршрут путешествия Тани по центру Москвы – ее собственные, никем, даже дедушкой не предписанные. Синтаксис этого фрагмента отражает внутреннюю независимость и отгороженность старого дома от вульгарно грохочущей улицы. Интерьеру особняка тоже не чужда синтаксическая однородность – но здесь она иная, ненавязчивая, не уничтожающая индивидуальности. Показательно, что субстантивов однородных вовсе нет; лишь атрибуты (прилагательные и причастия), деепричастия и глаголы. Все эти группы короткие, двух-трехчленные: в былые, счастливые и привольные дни Москвы Посижу, попишу до обеда. Шляпа соломенная, переделанная <…>, украшенная <…> Убрав чашки и вымыв их <…> за исключением последней, которая готовит нас к длиннейшим группам однородных предикатов в следующем абзаце: В зеркале улыбнулась <…>, <…> поправила <…>. Стала серьезной, взглянула <…>, повернулась <…>, одернула <…>, простилась <…>, ушла <…>. "Ушла в глубину зеркала", очевидно, означает, что Танюша, наконец, выходит из дома и готовит читателя к следующему абзацу, в котором начнется ее обещанное, полностью самостоятельное путешествие к Красным воротам. Она выйдет из дома вне общего движения, по собственным, внутренним побуждениям; она пойдет пешком одна, совершенно независимая не только от московской толпы, но и от анонимного наблюдателя. Он осматривал Москву, направляясь от окраин к центру, тогда как назначенный Танюшин путь, от Сивцева Вражка к Красным воротам, наоборот, направлен от центра к Садовому кольцу. Логично предположить, что с выходом героини на улицу осмотр города должен подчиниться центробежной линии ее движения. 4. В самом деле, перед нами снова открывается московский пейзаж, начало которого в предложении (18) как будто бы не противоречит читательскому ожиданию: (18) Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была всетаки безалаберно красивым, любимым городом, славным русским городом. (19) И улицы ее, кривые и булыжные, милые именами: Плющихи, Остоженки, Поварские, Спиридоновки, Ордынки, и переулки: Скатертные, Зачатьевские, Николопесковские, Чернышёвские, Кисельные, и площади ее: Трубные, 9 В пределах этой главы "дело" Танюши не разъясняется, но из предыдущего контекста можно понять, что оно как-то связано с устройством концертов для заработка. 14 Красные, Лубянские, Воскресенские, – все-таки - в горе и забитости, в нужде и страхе – залиты были солнцем щедрым, зарумянившим стены, игравшим на крышах и куполах, золотой каемкой обогнувшим лиловые тени. (20) Как и прежде, суетились струи Москва-реки у Каменного моста, как и прежде, прикрывала Яуза свою нечисть семицветной радугой. (179) Но чьими глазами увиден этот пейзаж? В предложении (18) нет топонимов, показывающих маршрут движения, а потому возникает недолгая иллюзия самостоятельного зрения героини – которая полностью рассеивается, когда в предложении (19) начинается обвальное перечисление топонимов. Их списки не оставляют никаких сомнений в том, что идет по городу Таня, а видит и показывает – все тот же анонимный наблюдатель, не уступивший ей своей роли. Центр города показан не таким, каким должна бы увидеть его Танюша. В самом деле, тот, кто идет по улице, не может увидеть город весь сразу, не может размножить, обобщить и классифицировать топонимы так, как это сделано в (19). Подчинившись линии пешего движения, нельзя разложить центр города на улицы, площади и переулки. Это не Танюша, а все тот же рассказчик, оттесняя идущую героиню, продолжает нам показывать Москву, пользуясь своим, принципиально непешеходным зрением. Как и прежде, его представления о Москве – скорее мысленные, нежели непосредственно зрительные. Москвы он не видит, а вспоминает – сначала как единый город, затем в списках его частей. На это способен лишь отстраненный, абстрагирующий наблюдатель. Правда, в этом, обобщающем абзаце поле зрения наблюдателя ограничено лишь центром Москвы, но порядок топонимов не совместим ни с каким из возможных наземных пешеходных маршрутов. Поэтому этот абзац – не начало пешего пути героини, а конечная станция той умозрительной, метафорической дороги, по которой шло пробуждение Москвы. Топонимы в (19) упорядочены на двух уровнях – внутри групп и между группами; списки их составлены таким образом, чтобы завершить авторскую центростремительную траекторию, прочно расположившись в уютных пределах уже даже не Садового, а Бульварного кольца. И всетаки в этом сужении горизонта можно видеть если не уступку идущей по улицам героине, то во всяком случае спуск на уровень мышления жителя центральной Москвы. Рассмотрим внимательнее этот новый поток однородности. Вначале перечисляются атрибуты Москвы, оправленные в одинаковые синтаксические рамки и распределенные по трем классам: униженности, красоты и симпатии. Они составляют прелюдию к победному маршу топонимов в (19), где наблюдатель открыто игнорирует путь своей героини по улицам Москвы. О решительном отрыве автора-наблюдателя от идущей героини и его 15 погружении в собственные воспоминания свидетельствуют, во-1-х, сортировка топонимов по семантическим классам (улицы, переулки, площади, реки), и во-2-х, обобщающее множественное число, уравнивающее и обволакивающее все названия, сливающее их воедино. Авторский взгляд, единолично завладевший этим абзацем, начисто отказывается от моментальности физического зрения. Избранная траектория обозрения на этот раз настолько умозрительна, что ее нелинейность бросится в глаза даже тому, кто не знаком с топографией Москвы. Наблюдатель окидывает город взором сугубо мысленным, очищенным от физического соприкосновения. Это взгляд вспоминающий, ретроспективно осмысливающий свои воспоминания о ныне недосягаемом любимом городе, взгляд ностальгический, перебирающий свои видения и бережно раскладывающий их по полочкам. Как и в начале главы, "сортирующая" однородность снова стала доминирующим стилистическим маркером. Сортировка на этот раз еще более абстрактная, чем все предыдущие. Предложение (19) составляет кульминацию авторского обозрения Москвы, как тематическую, так и стилистическую. Помимо заключительного марша однородных топонимов, у этого предложении есть важная особенность: в нем соединены два главных протагониста главы – Москва и солнце. Щедрое солнце восполняет все, утраченное Москвой при Советах, возвращает ей прежнюю красоту и обаяние. Эта авторская оценка летнего солнечного дня, уже третья по счету в этом отрывке, сближает авторанаблюдателя с профессором и Танюшей. Солнце благосклонно к ним и к Москве, но бесполезно для прочего московского люда, землистого лицом и чихающего на солнечный луч. (Продолжение этой солнечной связи мы увидим в следующих абзацах) Окинув взглядом весь этот абзац, замечаем, что после посещения особняка на Сивцевом, Москва обретает временнÏе измерения, которых прежде была лишена. Пейзаж заново увиден рассказчиком на фоне прежнего, дореволюционного. И так же, как внутри особняка, о сравнении объявлено по краям абзаца – в начале (обедневшая) и в конце (как и прежде). В этих параллелях можно видеть легкий след присутствия Танюши и тень ее участия в авторском обозрении. Распределение групп однородных членов в предложениях (18)-(20) показано на Табл. 5: 16 Табл. 5 (18) Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была все-таки безалаберно красивым, любимым городом, славным русским городом. (19) И улицы ее, кривые и булыжные, милые именами: Плющихи, Остоженки, Поварские, Спиридоновки, Ордынки, Nplur и переулки: Скатертные, Зачатьевские, Николопесковские, Аplur Чернышёвские, Кисельные, и площади ее: Трубные, Красные, Аplur Лубянские, Воскресенские, все-таки - в горе и забитости, в нужде и страхе залиты были солнцем щедрым, зарумянившим стены, игравшим на крышах и куполах, причастия золотой каемкой обогнувшим лиловые тени. (20) Как и прежде, суетились струи Москва-реки у Каменного моста, как и прежде, прикрывала Яуза свою нечисть семицветной радугой. 5. После этого заключительного аккорда в авторской тональности героиня наконец освобождается, обретает собственное зрение, и читатель получает возможность увидеть Москву ее глазами. Но при этом обнаруживается, что авторская сортировка Москвы прикрыла собой начало пешего пути Танюши – от Сивцева Вражка по Староконюшенному на Арбат. Эффект, достигаемый этим приемом, существенно влияет на восприятие текста: временной интервал между уходом Танюши от зеркала и 17 появлением ее на Арбате стирается, и движение кажется непрерывным. Причина мнимой непрерывности может быть только одна – до Арбата Танюша идет не одна, ее сопровождает рассказчик-наблюдатель, оттесняющий ее. В самом деле, если апология центральной Москвы совпадает с началом пути Танюши, значит, на этом отрезке вместе с героиней шел и рассказчик, который, игнорируя реальность, использует эти минуты для своих воспоминаний. Лишь дойдя до Арбата, он освобождает свою героиню и позволяет ей самой увидеть город. Отсюда и далее порядок описания города подчиняется линии долгого, неспешного пути девушки в белом платье и читатель видит улицы Москвы ее глазами. Танюша пересекает центр Москвы, разглядывая знакомые места, в которых благотворная весна силится излечить раны, нанесенные злой человеческой волей: (21) На Арбате все окна магазинов были забиты досками и запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они ничего не значили. (22) По углам, на перекрестках, жались мальчики-папиросники, всегда готовые пуститься наутек. (23) Догадалась женщина на Арбатской площади поставить ведерко с букетиками полевых цветов, и белых, и желтых, и незабудок, и анютиных глазок. (24) Танюша постояла, посмотрела, приценилась и прошла мимо. (25) А было бы хорошо нести букетик в руке, нюхать его или наколоть на грудь или к поясу – в такое чудное утро. (26) Бульвары кудрявились зеленью деревьев. (27) Прямая аллея была – как жизнь, маня дрожащими бликами солнца, дивуя тенями, уходя вдаль узкой дорогой. (28) Идти бульварами было легко и приятно, хотя путь выходил круговой. (29) Вот, пожалуй, на бульварах совсем ничего не случилось. (30) Дома посерели, погрязнели, опустились, а тут хорошо, совсем по-прежнему, даже как будто лучше, оттого ли, что деревья не стрижены, зелень гуще. (31) На лавочке сидели два парня в гимнастерках, в защитных обмотках на ногах, но в штатских кепках. (32) Проходившей Танюше послали вдогонку бесстыдное слово и весело загоготали. Танюша не слыхала, думая о своем. (33) На веках ее, не закрытых полями шляпы, солнце бегало слепящими, но ласковыми зайчиками, и легка была ее походка. (179-180) В этом фрагменте четыре абзаца, и каждый из них прикреплен к определенному топосу: улица Арбат (21-22), Арбатская площадь (23-25), бульвары (26-30), скамейка на бульваре (31-33). Последовательность топосов соответствует пути Танюши, но есть в ней и некоторая намеренная упорядоченность: линия-точка-линия-точка. Этот дополнительный, абстрактный порядок может быть отнесен за счет все того же отвлеченно мыслящего наблюдателя. Отойдя на второй план, он не вполне отказывается от участия в ее репортаже и вносит в него свою лепту. И все же, начиная с Арбата, взгляд Танюши доминирует в тексте: об этом свидетельствует обновление стилистической маркировки. Вместе с ослаблением авторской власти отменяется и гегемония однородных топонимов. Стилистический маркер этого фрагмента – многочисленные и разнообразные сигналы непрерывного 18 движения героини: прошла мимо, нести, Идти, путь, Проходившей, послали вдогонку, легка была ее походка. Поддерживая движение Танюши, вместе с ней идет и аллея – уходя вдаль узкой дорогой. С неприглядного Арбата Танюша переходит на Бульварное кольцо. Маршрут выбран таким образом, чтобы высветить добрую силу весны, но избавиться от тягостных впечатлений нельзя, мешает всепроникающая реальность и память о прошлом. Идя по зеленым бульварам, она вспоминает только что пройденные серые улицы и встречает нахальных парней. Злые и добрые видения чередуются, и в правильности этого чередования тоже можно усмотреть рационализующее влияние первого наблюдателя (Табл.6): Табл.6 Арбатск. площадь женщина с цветами Арбат пыльные окна забиты досками Бульвары зелень Бульвары зелень Дома погрязнели два парня бесстыдное слово В борьбе со злыми видениями Танюша, конечно, не рассчитывает на покровительство своего невидимого спутника – первого наблюдателя. Одичавшие улицы и такие же люди ей не страшны потому, что в этот день у нее есть надежный защитник – солнце, неизменно к ней расположенное и неотступно за ней следящее ("маня дрожащими бликами солнца"; "солнце бегало слепящими, но ласковыми зайчиками"). Освобожденное зрение утвердило статус Танюши в тексте; она становится единственным эгоцентрическим фокусом текста. Следя за ее взглядом, читатель вместе с ней видит людей трех сортов. Это не тóлпы, а отдельные личности, с вполне ясной индивидуальной психологией: уличные мальчишки-папиросники, торгующая цветами женщина, два наглых парня. Примечательно, что все эти люди – не прохожие, а стационарные вехи, закрепленные в определенных точках ее пути. Никто из них не движется, не идет по улице: мальчишки жмутся по углам и на перекрестках, женщина поставила свое ведерко на Арбатской площади, парни сидят на бульварной скамейке. Идет только Танюша, которой разрешено не только самостоятельно передвигаться по Москве, но и самой оценивать увиденное. Весь этот отрывок читается как ее впечатления, 19 которые становятся все более непосредственными, местами переходя в несобственнопрямую речь. Таковы предложения (25), (29) и (30), с их бесспорно эгоцентрической вербализацией мысли. Среди эгоцентриков есть как явные: (30) тут хорошо, совсем по-прежнему, так и эллиптические: (25) А было бы хорошо [мне] нести букетик в руке, нюхать его или наколоть [себе] на грудь или к поясу – в такое чудное утро, Авторство героини опознается и по неуверенной сослагательности: (29) Вот, пожалуй, на бульварах совсем ничего не случилось, и по разговорной незаконченности предложений: (30) даже как будто лучше, оттого ли, что деревья не стрижены, зелень гуще. 6. Танюша идет дальше, и в следующем абзаце ракурс наблюдения, не отклоняясь от четкой линии пешего движения, несколько изменяется. Об этом опять же свидетельствуют синтаксис. Вновь появляются однородные топонимы, – но не в виде субстантивных списков, а в составе однотипных фраз. Абзац состоит из двух предложений. Одно из них, длинное, перегружено однородными группами с дополнениями-топонимами. Доминируют по-прежнему глаголы движения, но они сочетаются с названиями улиц и площадей (шла..., свернула..., прошла, миновав): (34) Она шла бульварами до Страстного, свернула на Тверскую, наискось прошла Советскую площадь, где на месте памятника Скобелеву только что начали строить временный обелиск, и вышла, миновав Петровку и Неглинную, на Кузнецкий мост. (35) Не устала, но все же тут начинается подъем. Возрождение склонности к перечислению заставляет вспомнить о повествователе, который, по-видимому, неотступно сопровождает Танюшу и время от времени выдает свое присутствие, слегка корректируя ее наблюдения. Так, в предложении (34), осторожно прилаживаясь к ее ходу, он приспосабливает свой перечислительный метод к ее линейному зрению. Но этот маневр сразу же парируется. В коротком предложении (35) авторство Танюши надежно охраняется неожиданно вклинившимся эгоцентрическим настоящим временем глагола (начинается) и дейксисом тут. Несомненно, это предложение принадлежит ей одной – это ее внутренняя речь, ее единоличная точка зрения. Эгоцентрично и ее нежелание сознаться самой себе в усталости. В самом деле, от 20 быстрого перелистывания улиц устала не только героиня, но и читатель, и самый текст. И в следующем абзаце темп движения послушно замедляется. 7. Танюша не спеша идет по подъему Кузнецкого моста до Лубянки. Отзываясь на ее состояние, текст надолго задерживается на описании Кузнецкого: (36) Улица, когда-то нарядная, красивая, торговая, теперь потеряла прежний весело-горделивый вид. (37) В окнах «Пассажа» валялся забытый хлам, много было белых временных вывесок разных новых учреждений с длинными неуклюжими названиями, и люди встречались неподходящие к стилю богатой московской улицы. (38) Чем ближе к Лубянке, тем больше людей военно-казенных, в новых френчах с неудобным, плохо сшитым воротником, в преувеличенных галифе, иногда в кожаных куртках, - несмотря на летнее время. (39) У многих портфели. (40) И редкий прохожий не бросал взгляда на девушку в белом платье, иные явно прихорашивались, выпячивая грудь, печатая ногами по юнкерски, заглядывая под шляпку. (41) Сегодня, в день светлый, это не было противно Танюше: пусть смотрят. (42) Чего бы не простила она сегодня, в день светлый, на что бы не ответила улыбкой! (43) И почему она сегодня одна? (44) Среди всех этих встречных людей, одетых по-своему изысканно или щеголявших бедностью и грязью, среди бравых, забитых, довольных, озабоченных, гуляющих, красивых и безобразных, нет среди них ни одного близкого, кто бы думал сейчас не о себе, а о ней, о Танюше, немного усталой и опьяневшей от солнца. (45) Хоть бы один человек! (46) Почему и за что приходится жить в такие дни? (47) Долго ли будет так? (48) Ведь было же иначе? (49) Переходя через улицу, оглянулась: вот он, Кузнецкий мост, куда часто ходила она раньше пешком покупать ноты. (50) Вот он - и иной, и все-таки прежний: те же профили, тот же прихотливый и уверенный загиб улицы, та же церковь Введения на углу. (51) Нет, Москвы не изменишь! Кузнецкий – улица совсем недлинная, однако описание ее занимает не меньше места, чем весь уже пройденный Танюшей путь. Причину этого задержания можно видеть не только в иконичности, но и в структурном равновесии. Кузнецкий оказывается границей, разделяющей две половины пути героини. Эта улица выделена из всех прочих, ограничена с обеих сторон. Начало Кузнецкого отмечено подъемом, усталостью, изменением темпа; конец – новой остановкой и ретроспекцией. Оглянувшись с высоты Лубянки на только что пройденный Кузнецкий, Танюша видит в нем отражение прошлого – своего и улицы. Таким образом, Кузнецкий мост пройден дважды – туда и обратно, с возвратом в пространстве и во времени. 8. На Кузнецком мосту разламывается пополам не только путь героини, но и текст главы, так как с этого момента автор, не поступаясь подробностью маршрута, еще раз обновляет свою стилистическую стратегию. Оставшийся путь, от Кузнецкого до Красных ворот, прочерчен по-прежнему скрупулезно: Мясницкая – почтамт – Чистые пруды (аллея – пруд – бульвар) – Харитоньевский переулок – и наконец, Садовая, с видом на Красные ворота и Сухареву башню. 21 На Мясницкой встретила дядю Борю <...> У почтамта подумала: почему бы не свернуть направо, к Чистым прудам? Оттуда можно будет пройти переулками – крюк небольшой. И как вошла в аллею – опять никакой усталости. И тихо здесь – слышны отчетливые птичьи голоса. Дошла до пруда. Берега его примяты, изгородь растащена на растопку, в воде у берега плавают газетные листы, яичная скорлупа, гнилая рогожа. Но так же, как и прежде, смотрятся в воду кустики и деревья, и прохлада та же, и легкая рябь воды. Лодок нет – припрятаны или сожжены зимой. Да и кому сейчас кататься? Вспомнила Танюша, как, бывало, зимой она приезжала к гимназической подруге, жившей тут же поблизости, и вместе ходили они на Чистые пруды кататься на коньках. Катались от после обеда до вечера. А к семи часам ехала Танюша с розовыми от мороза щеками, с легким дыханием, с приятной усталостью домой, на Сивцев Вражек, под крылышко бабушки, под ласку дедушки, на сладкие сухарики к чаю. Вот это, пожалуй, уж никак не вернется. Обернулась на шаги, увидела человека в солдатской форме, с боязливыми узкими глазками. – Сала, гражданка, не купите? Настоящее сало, киевское. Уступил бы недорого, купите, гражданка. И уже вынимал из-за пазухи грязный сверток, когда Танюша сказала: – Нет, я не покупаю. На минутку солнце зашло за облако, пруд потемнел, и Танюша отошла. Неужели и лодки, и коньки, и былая беззаботность, - неужели это уже никогда не вернется? Боковым проходом вышла с бульвара, перешла улицу и по теневой стороне Харитоньевского переулка заспешила, озабоченная, в белом платье в талию, одна – в такой чудесный летний день Стилистический поворот, произошедший на Кузнецком мосту, не очень заметен; чтобы оценить происшедшие перемены, обратим внимание на три особенности этого фрагмента: топографию, время и встречи. При все том же внимании к городскому пространству и неизменной его детальности, топонимические вехи во второй половине пути расставлены иначе, чем в первой: они разрежены, расширены деталями увиденного, воспоминаниями, размышлениями и встречами. Временнóе измерение заметно усложняется: реальные картины бедственного настоящего часто перемежаются с воспоминаниями о добром, изобильном прошлом. Как недоступную ныне роскошь, вспоминает Танюша безмятежное катанье на коньках и сладкие сухарики к чаю. (Эти сухарики резко отзовутся в последней главе трилогии – "играным" сахаром). Изменились и ее встречи. Изменились не количеством, так как, начиная с Кузнецкого моста, встреч было столько же, сколько и на первом этапе пути – ровно три. Главное отличие в том, что на второй половине пути среди всех встреченных Танюшей нет ни одного неподвижного – все идут. На Кузнецком она проходит сквозь массу прохожих: И редкий прохожий не бросал взгляда на девушку в белом платье, иные явно прихорашивались, выпячивая грудь, печатая ногами по юнкерски, заглядывая под шляпку. на Мясницкой встречает своего дядю Борю, который "Прошелся с ней до угла, а потом заспешил". На бульваре у пруда ее догоняет подозрительная личность: "Обернулась на шаги, увидела человека в солдатской форме". Встречи эти очень разные: первая с безымянной толпой, вторая - с близким родственником, третья – с незнакомцем. Но 22 любопытно, что они не только числом равны, но и типологически сходны с встречами первой половины пути. Незнакомец, предлагающий купить сало в безлюдной аллее, торгует из-под полы, тайком – так же, как и мальчики-папиросники на Арбате. Прохожие на Кузнецком, прихорашивающиеся, заглядывающие под шляпку – облагороженный вариант нахальных парней на скамейке; дядя Боря – такой же догадливый делец, как и женщина с цветами. По сходству встреч вторая половина пути оказывается инверсией первой (Табл. 6) Табл. 6: Встречи 1-я часть пути 2-я часть пути мальчики-папиросники прохожие на Кузнецком женщина с цветами дядя Боря парни на скамейке незнакомец, предлагающий сало В связи с переменой в стилистической стратегии, свершившейся после Кузнецкого, нелишне вспомнить, что от Лубянки до Красных ворот Танюша идет по тому пути, который был проложен трамваем в начале текста, – задолго до того, как автор выпустил ее из дому. Иными словами, первый наблюдатель заглянул в эти места раньше Танюши. Но теперь, как настойчиво утверждает автор, она идет совсем одна: "заспешила, <…> одна – в такой чудесный летний день", "И опять она шла одна". Но так ли безусловна самостоятельность героини на этом последнем отрезке ее пути? 9. Да, Танюша уверенно идет одна, она вольна сама встречать людей и сама вспоминать, но когда наступает время окончательной оценки Москвы, повествователь еще раз выдает свое присутствие. Как будто по его внушению, Танюша повторяет то, что прежде говорил он, облекая похожие мысли в похожие слова: А когда вышла на Садовую и увидала дом с зелеными палисадниками, Красные ворота, а вдали, в перспективе улицы, Сухареву башню, - опять невольно остановилась и опять, как на Кузнецком, подумала: «А все-таки – как хороша, ну как хороша Москва, милая Москва! И какая она прежняя, неизменная. Это люди меняются, а она все та же – нелепая, неряха, – а все же милая, красивая и родная-родная...» Здесь сливаются голоса двух наблюдателей – автора и его героини. Оба они видят и осознают убожество неухоженного города, оба не скупятся на попреки. Авторповествователь называл Москву обедневшей, сорной, ушибленной, безалаберной; героиня 23 ему вторит: нелепая, неряха. И, несмотря на это, на одном дыхании с упреками, оба они в унисон утверждают красоту Москвы, вопреки ее некрасоте. Автор: "была все-таки прекрасной"; Танюша: "а все же та же – <...> – а все же милая". Москва для них не по хорошу мила, а по милу хороша. Этим единогласным заключением завершается глава «В белом платье». Совместный путь двух наблюдателей по московским улицам окончен. Результатом их дружной работы явилось такое описание Москвы, в котором сочетаются два способа вÅдения улицы: взгляд отдаленный, сортирующий и непосредственные впечатления пешехода, идущего по улицам. Благодаря смене наблюдателей и сложению их точек зрения, описание города получилось объемным, объективным. Теперь, опираясь на анализ срединной главы, мы можем перейти к двум краевым главам трилогии, «Замечательный день» и «Москва – девятьсот девятнадцатого». Синтаксис этих двух глав мы анализировать не будем – это бы непозволительно удлинило эту статью. Задача наша будет ограничена – мы постараемся проверить тематические связи между тремя главами. Чтобы это сделать, мы рассмотрим точки схождения (микромотивы) трех текстов в их развитии – от «Замечательного дня» к «В белом платье», и далее к «Москве – девятьсот девятнадцатого». Если микро-мотивные линии, соединяющие три главы, достаточно многочисленны и мотивы развиваются последовательно и осмысленно, значит, трилогия о Москве внутри СВ действительно существует. Глава «В белом платье», с ее стереоскопически построенной панорамой, с энергичным, временами напористым движением – текст весьма динамичный. По сравнению с «Белым платьем» весенняя и зимняя главы обе кажутся неколебимо статичными, противоположно безвыходными. «Замечательный день» застыл в своем счастливом благополучии, «Москва 1919» – в холодной и голодной полусмерти. В обеих краевых главах Москва увидена только одним наблюдателем, который непричастен к событиям, но гораздо менее удален, чем в срединной главы. Об этом можно судить, в частности, по одинаковому сужению пространства: в отличие от летней главы, обзор города в весенней и зимней главах не выходит за пределы Садового кольца. Румяный весенний, воскресный мир «Замечательного дня» и мрачный зимний кошмар «Москвы – девятьсот девятнадцатого» – антиподы, разделенные трагическим пятилетием. 24 Однако разместились они в точности том же городском пространстве, более тесном, чем пространство главы «В белом платье» – в центральной Москве. «В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ» И «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ» Солнечное, но будничное "чудное утро", которое случилось в середине романа, летом 1919 года – это усложненное, но точное отображение одного весеннего воскресного утра, о котором рассказано в самом начале СВ. То, довоенное утро было по-настоящему счастливым, и счастье Москвы не требовало никаких доказательств, никакой проверки. Тогда особняк на Сивцевом не защищался от московской улицы, не противопоставлял себя всем московским домам. Наоборот, его радостное настроение сливается с бездумной радостью всех без исключения москвичей. Единство города и особняка выражено и в формальных признаках текста: в чередовании ед. и мн. ч. существительного окно, в лексических повторах, в последовательности предложений. Танюшино окно распахнулось точно так же, как распахнулись окна во многих домах. Предложения, отданные особняку, не выделены, не отгорожены от остальных, утренняя нега – всеобщая, соборная: Родилось утро – в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилось в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, щурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку отбежала обратно к постеле – еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший. <...> Внучка деда своего, птичьего профессора, сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было – значит, сегодня первый день настоящей весны. Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино «чирр». <...> В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие; щурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость. Семейство ласточек, только что прилетевших весной 1914-го года, продолжится через пять лет, в главе «В белом платье». Там появится одна из них, вьющая гнездо и выхаживающая птенцов. Летом 1919 года щебетанье («чирр») довоенной ласточки даже усилено – ему вторят "отчетливые птичьи голоса" на аллее бульвара. Был в то давнее утро и предшественник милиционера – городовой, был и трамвай. Но в 1914 году оба они ведут себя иначе, чем в 1919-м, более умеренно и цивилизованно. 25 Городовой не кричит на собаку, а в белых перчатках "законополагает движение". Трамвай же, темпераментный по природе, неистово звенит, но не визжит: Звенел трамвай неистово и напрасно, и городовой белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролеток и одного ломовика. В то утро Танюша из дому не выходит, и топография Москвы ограничивается всего тремя названиями: "На углу Малой Бронной студент <...> шел домой в Гирши"; "Под Каменным мостом мальчик <...> забрасывал нитку с булавкой". Систематического обозрения города в этой главе нет, и в нем нет нужды. Москва несомненно прекрасна и несомненно счастлива. Глава эта, так же, как и «В белом платье», оканчивается похвальным обобщением: Это был вообще – замечательный день. Выделив мотивные схождения этих двух глав и сравнив их последовательности, можно утверждать, что оба утра, весеннее и летнее, построены по одной модели (Табл.7). По существу, одинаковы все городские компоненты обеих глав и сходен (с точностью до инверсий) их порядок. Ретроспективно выясняется, что у портрета потрепанной летней Москвы 1919 года есть радужно-идеальный, весенний прообраз в самом начале романа. Табл.7 «Замечательное утро» (весеннее воскресенье) Утро в особняке прилетели ласточки ласточкино «чирр» Утро в московских домах Единичные люди на улицах Трамвай Городовой Люди Похвала замечательному дню «В белом платье» (летний будничный день) Москва просыпается – целиком и по районам Милиционер Первые люди на улицах Все московское население на улицах Трамвай Утро в особняке ласточка, выхаживающая птенцов Обзор-сортировка элементов города Прогулка по Москве отчетливые птичьи голоса Похвала Москве На фоне безусловного благополучия «Замечательного дня» разъясняется необходимость подробного осмотра Москвы в главе «В белом платье». Неслучайно то давнее, довоенное утро было благоуханно-воскресным, а летом 1919 года Москва 26 просыпается в рабочие будни. Танюша отправляется к Красным воротам "по делу" – но почему-то об этом ее деле в тексте главы забыто. По всей видимости, личное дело оттеснено необъявленным текстовым заданием – осмотреть город в беде. Совместный поход двух наблюдателей – это инспекция, тревожный осмотр города, революцией выброшенного из цивилизации. Проверяется состояние города, переживающего тяжкий 1919 год. Жив ли? красив ли? работает ли? «В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ» И «МОСКВА – ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО» В этих главах, по размеру почти одинаковых, общих микро-мотивов еще больше, чем в предыдущей паре глав, однако и сами мотивы, и принципы их развития несколько иные, подчеркивающие ужасающую деградацию города. «Москва – девятьсот девятнадцатого» – последняя глава трилогии, и материал для нее, в большинстве своем, поступает из главы «В белом платье»; однако, как мы увидим далее, некоторые мотивы соединяют зимнюю главу с обеими предшествующими, или даже напрямик с «Замечательным днем». Единство Москвы. Начальные строки обеих глав представляют Москву как целое. Но, если летом 1919-го она была единым, медлительно просыпающимся организмом, то зимой это единство стало неподвижным, неживым: Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Демонтаж города. Летом Танюша заметила у Чистых прудов, что исчезла изгородь и нет лодок. "Изгородь растащена на растопку" лодки – вероятно, "сожжены зимой", думает она. Тихое самоуничтожение города, начавшееся зимой 1918 года, катастрофически ускоряется. Тогда сжигали изгороди и лодки, а в зиму 1919-го растаскивают целые дома. Дома постепенно исчезают, не только деревянные, но и каменные, вымирают дворянские особняки. Может быть, поэтому старый дом на Сивцевом в зимней главе вообще не появляется, но, как его бесплотный, уже потусторонний призрак, возникает другой особняк, полуразрушенный и необитаемый: В Гранатном переулке, красуясь колоннами и снегом, дремал особнячок за садовой решеткой. Крыши нет, давно снята, и стены наполовину разобраны; только и целы колонны. Умирающее, уютное, дворянское, отжившее. Тепло. Разрушение города – на самом деле необходимость. Растаскивая изгороди и дома, люди-тени добывают тепло для своих жилищ: 27 И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок, - греются люди, варят что-нибудь. Очередь. Она была уже непременным компонентом городского быта и в главе «В белом платье», и уже тогда, летом 1919-го, не было определенности в ее назначении. Но все же некоторая вероятность была. О двух женщинах, рано утром бежавших по улице, предполагалось, что они торопятся в очередь "должно быть, под подсолнечное масло". Зимою же очередь стала символом, с неизвестным наполнением. Утром по-прежнему становятся в очередь, "сами не зная точно, подо что." Служба и паек. Еду добывают не только стоянием в очередях: те, кто служит, получают паёк. Москвичи зимой продолжают ходить на службу – исключительно ради пайка, так как никакая работа невозможна: По Тверской идут закутанные люди с портфелями и мешочными ранцами за плечами. Служба – паёк, чернила замерзли, машинки без лент, но слышно – привезли с Украины мед, выдавать будут. Прошедшим летом зависимость между службой и пайком тоже была; вспомним, что дядя Боря, встретив племянницу, спешил: – Ну, я пойду, а то боюсь пропустить выдачу. Однако тогда зависимость была не такая однозначная, – служба имела и собственную ценность. Тогда дядя Боря был "занят службой и добыванием продуктов"; он работал, даже с энтузиазмом. Теперь осталось одно – неистовое желание избежать голодной смерти: "Упрямые люди хотят жить." Арбат. Арбат, по которому шла летом Танюша, жив и в зимней полумертвой Москве. На бывшей торговой улице теперь никакой торговли нет, но Арбат – это путь к еде, на Смоленский рынок: А вот Арбат жив; идут по нему на Смоленский и со Смоленского. Несет бывшая барыня часы с маятником (слышно – звякает пружина) и еще белые туфельки. Это значит – несет последнее: кому надобны зимой белые туфли? А обратно со Смоленского несет бывшая барыня ковровый мешок, а что в нем – неизвестно; может быть, и мерзлая картошка. Сало и сахар. Самое драгоценное питание минует открытый рынок. Салом торгуют из-под полы так же, как и прошедшим летом: От Владимирских ворот до Ильинских вдоль стены Китай-города только и есть, что зажигалки да камушки к ним. <...> Однако, перемигнувшись, можно получить из-под полы и кусок сала: но не здесь, а где-нибудь в воротах, без постороннего глаза. Похоже, что ценность сала осталась неизменной, но вот сладкое претерпело большие изменения. Теперь оно стало главным служебно-пайковым товаром. Прошедшим летом на 28 службе можно было получить мясо (дядя Боря: "У нас сегодня мясо выдают – не шутка!"). Теперь – с нетерпением ожидают сладкого: но - слышно - привезли с Украины мед, выдавать будут. Хочется губам сладкого, - челюсти свел проклятый сахарин. Сахар стал не только недоступным, но и неузнаваемым. Летом мечтой Танюши были довоенные сладкие сухарики. Зимой эти сухарики превратились в невероятный "играный сахар": В ходу и почести играный сахар,- на который солдаты играли в карты; он продается дешевле, а между тем, если умело выпарить и слить грязь, а потом, отсушив, нарезать на куски,- ничего себе, получается хорошо и все-таки сахар. В уничтожаемом городе, с призрачными домами и людьми, все же сохранились некоторые рудименты городского порядка и даже транспорта, тоже как бы призрачные, навевающие воспоминания и о весне 1914-го, и о лете 1919-го. Милиция. Милиционера больше не слышно и не видно, но милиция, тоже призрачная, угрожает как опасная невидимка: Увозили на санках – только бы не наскочить на милицию. Ломовик. Замер транспорт – нет ни трамвая, ни грузовика; единственное, что осталось от средств передвижения – это санки и ломовик, летящий как лихач: Мимо первопечатника Федорова, на плече которого сидит голодный воробушек, от Лубянской площади вниз к Театральной, летит по сугробам нечищеной улицы ломовой на еще живой лошади. <…> Ломовик сейчас может заработать лучше всякого, все его уважают. (553) Ломовик этот перескочил в «Москву девятьсот девятнадцатого» из «Замечательного дня». Там, он вместе с пролетками, и в отличие от независимого трамвая, подчинялся городовому (который "белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролеток и одного ломовика"). Летом 1919-го "трамвай был большой редкостью", но все-таки был, и возил пассажиров по своему непреложному маршруту. Зимой же 1919-го трамвай исчез – его заменил торжествующий, никому не подвластный ломовой. Птицы – еще один мотив, соединивший все три главы трилогии. "Голодный воробушек", несчастный представитель жизнерадостной ласточки – единственная птичья душа, еще живущая в зимнем городе. Но грустная деградация птичьего населения – естественна, и потому даже оптимистична. Выжил воробушек, значит, может быть, вернется и символическая ласточка. Люди. В сравнении с весенней и летней главами трилогии, в которых многие москвичи названы по именам, зимняя глава поражает своей обобщенностью и обезличенностью. В 29 «Москве – девятьсот девятнадцатого» по имени назван лишь один человек, "догадливый художник-гравер Иван Павлов", регистратор исчезающей красоты. Он стоит вне текста, и даже вне гибельной реальности. Все остальные индивидуальности совершенно стерты. Если летним утром 1919-го безликость московской толпы была критической, то зимой 1919-го она переходит все пределы: москвичи уже даже не фигуры, а ночные трусливые тени, бесшумно уничтожающие свой город: Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно затушевывал и резал на дереве исчезавшую красоту деревянных домиков Сегодня рисовал, а в ночь назавтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие. и, зорко осмотревшись по сторонам и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Это по ночам. Днем же тени обретают плоть, превращаются в "упрямых людей" и отправляются на добычу еды. Но и днем эти упрямые люди слабы, как тени. Не в пример летним "фигурам", которые бодро выкатывались на улицу, зимние москвичи из своих домов едва только выползают: Когда вставал день, изо всех домов выползали упрямые люди с мешками и корзинками, <…> и становились в очередь, сами не зная точно, подо что. Есть в этой главе и несколько личностей, - разумеется, безымянных. Некоторые из них названы по профессии – попик в камилавке, дьякон в парчовой рясе; чуть выделяются крепкий парень ломовик, "один торговец", он же самый богатый человек, и бывшая барыня, несущая на рынок часы и белые туфельки, а обратно с рынка – мешок, "а в нем, может быть, мерзлая картошка". Но все они – лишь иллюстрации к общему понятию "люди". Это слово, настойчиво повторяющееся, соединяет всех москвичей в единую страдающую массу, с одинаковыми, общими для всех ощущениями и потребностями: "упрямые люди", "замерзшие люди", "закутанные люди". Люди, которым "думать некогда", которые "спят не раздеваясь". И наконец, "Мудрыми стали люди". Время. Время в этой главе тоже обезличенное. И весеннее воскресенье, и летние будни не выходили за пределы одного дня, но «Москва – девятьсот девятнадцатого» обнимает всю зиму 1919-го, не выделяя в ней никакого особого дня. Все дни заполнены одинаковыми заботами, все одинаково тяжки. О радости. В конце главы вдруг, перекрывая все, всплывает тема радости, неожиданно и гротескно соединяющая этот погибающий мир с безмятежной весной 1914 года. Тогда, до войны и революций, радость была у всех, и только по-разному радовались верующие и неверующие. У верующих "было на душе пасхально, неверующим веста принесла 30 животную радость". Зимой 1919-го радость стала совершенно общей, одинаковой для всех. Оказывается, что именно в этой крайней нищете, в холоде, человек способен ощутить настоящую острую радость. Список радостей – единый для всех включает все то, что помогает человеку прожить, не умереть хотя бы один лишний день:10 Не одно горе было – были и радости. Радостью был каждый нерассчитанно доставшийся кусок хлеба, каждая негаданная подачка судьбы. Радостью была помощь ближнего <…> Радостью было утро, что вот ночь прошла благополучно, без страхов и убытков. Радостью было днем солнце, - может быть, и потеплеет. Радостью была вода, пошедшая из крана на третьем этаже. Радостью было, когда не было горшего горя или когда случалось оно не с нами, а с нашим соседом . … О красоте. Исчезающая красота деревянных домиков – репрезентация той идеальной красоты, которая в то время покинула город. Зимой 1919-го Москву уже никто не назовет милой и безалаберной неряхой, никто не скажет: "а все-таки хороша". Красота в эту зиму неуместна как излишество, в этих условиях нужна не красота, а особая изобретательность, мудрость выживания. Последние слова этой главы перекликаются с восторженными концами обеих предыдущих глав, зачеркивая их одним жестким росчерком. Апология красоты выродилась в анти-апологию: В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека. Точки соприкосновения двух глав перечислены в Табл. 8. Пунктирными линиями соединены мотивы, хранящие инвариантный порядок в обеих главах. Благодаря этим мотивам, удерживается изначальный сюжетный остов. Очевидно, что и данную пару глав соединяет не спорадическое сходство деталей, а общая микро-мотивная основа – правда, несколько иная, чем в предыдущей паре. 10 Этот список подтверждается многими мемуарами того времени; ср., напр., московские записи М. Цветаевой: "За водой к Г-нам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка!"; в конце дня: "Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом. <…> Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче." (Цветаева 1979:84) 31 Табл.8 «В белом платье» (летний будничный день) «Москва- девятьсот девятнадцатого» (вся зима) Москва проснулась Слиплись и смерзлись дома Москвы зарисовывал исчезавшую красоту ночные трусливые тени Милиция Исчез деревянный домик Изо всех домов выползали упрямые люди становились в очередь, не зная точно, подо что умирающий особнячок в Гранатовом голодный воробушек летит ломовой из-под полы кусок сала Служба – паек хочется сладкого Милиционер очередь под подсолнечное масло из всех домов московских выкатились фигуры Трамвай проснулась жизнь в особняке на Сивцевом выхаживает птенцов ласточка Москва была прекрасной На Арбате занятый службой и добыванием продуктов боюсь пропустить выдачу отчетливые птичьи голоса изгородь растащена на растопку лодки сожжены зимой Сладкие сухарики к чаю Сала не купите, гражданка? ну как хороша Москва Арбат жив Играный сахар К вечеру люди утомятся, заснут Радости ушла красота и пришла мудрость 32 Библиография. М. А. Осоргин. (1990) Сивцев Вражек. М. : Московский рабочий, 37-310 Переводы: Michel Ossorguine. (1942) Une rue à Moscou (Sivtsev Vrajek). Roman. Traduction Léo Lack. Jean Vigneau editeur.. Michael Ossorgin. A Quiet Street (Sivtsev Vrajek). London: Martin Secker. Number Five John Street. Adelphi. Michael Ossorgin. (1930) Quiet street, Publisher: New York, L. MacVeagh, The Dial press; Toronto, Longmans, Green and co.,. Ehrlich, Susan. Point of View: a linguistic analysis of literary style. London: Routledge, 1990 Kuno, S. 1987. Functional Syntax: Anaphora, Discourse and Empathy. Chicago & London: The University of Chicago Press. Kuno, S. and Kaburaki, E. (1977). Empathy and Syntax. Linguisgtic Inquiry, 8(4):627-672' Scheibman, Joanne (2002). Point of View and Grammar: Structural Patterns of Subjectivity in American English Conversation (Series: Studies in Discourse and Grammar, 11) Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Падучева, Е.В. Эгоцентрические элементы языка. стр. 258-284, и примеры анализа, стр. 394-418, В: Падучева, Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. Москва: Языки русской культуры, 1996 Падучева, Е.В. Нарратив как вид коммуникации: о модернизме и его отличиоях от традиционных повествовательных форм. НТИ, Сер.2, №10, 1999, 32-39 Успенский, Б.А. (1995) Поэтика композиции. В: Б.А. Успенский. Семиотика искусства, Москва: «Языки русской культуры», 9-220 М. Цветаева. Чердачное ( Из московских записей 1919-1920 г.) стр. 82-89, в: Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах, 1917-1937, т. 1, New York: Russica Publishers, 1979 33