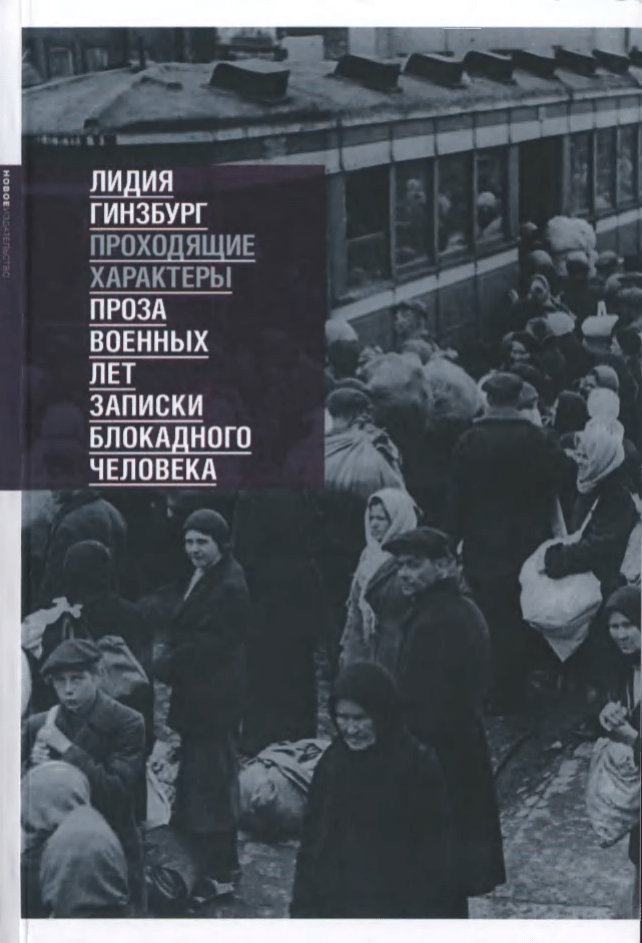

Лидия Гинзбург. Проходящие характеры: Проза военных лет

advertisement