Природа и культура: американский опыт

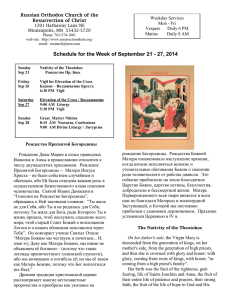

advertisement