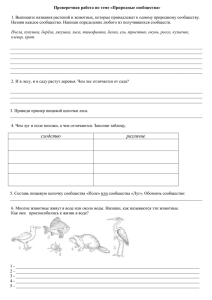

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт

advertisement