ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÒÅÊÑÒÀ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ Ó÷åáíîå ïîñîáèå 9 785421 702733

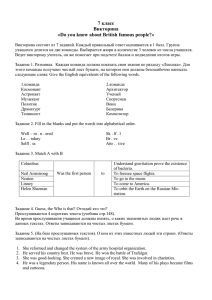

advertisement