ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ И ВРЕМЯ

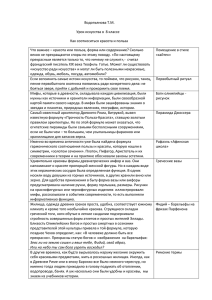

advertisement