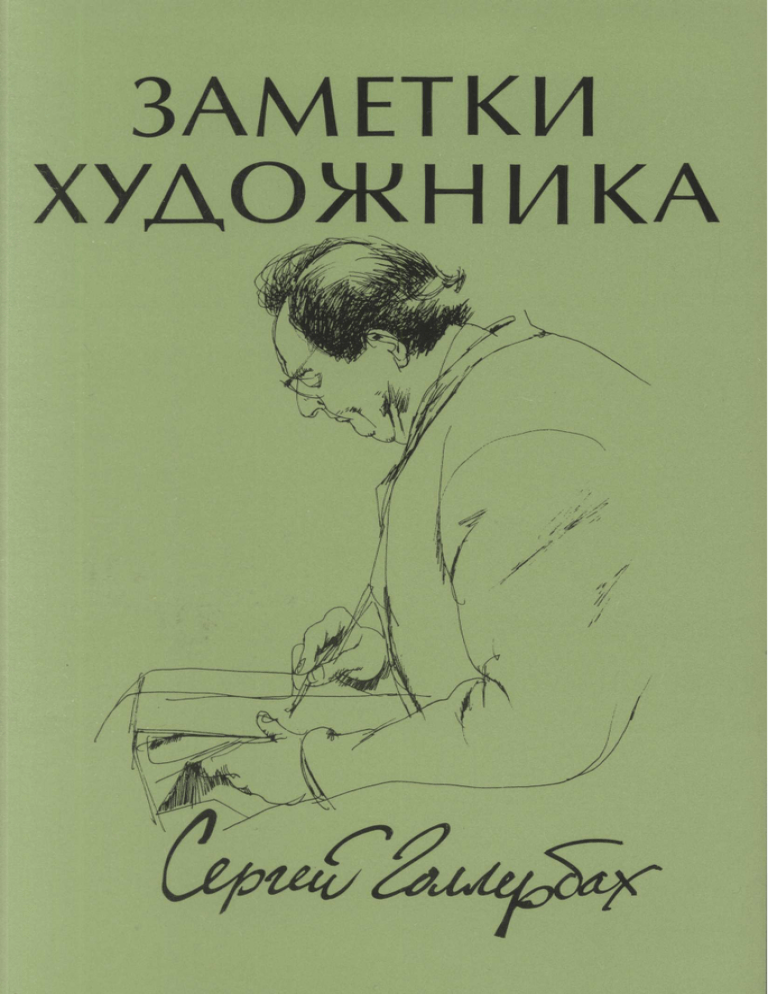

Сергей Голлербах. Заметки художника. London: OPI. 1983. EBook

advertisement