Проблема человека в классической философии

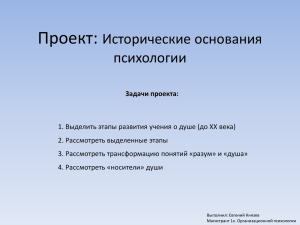

advertisement