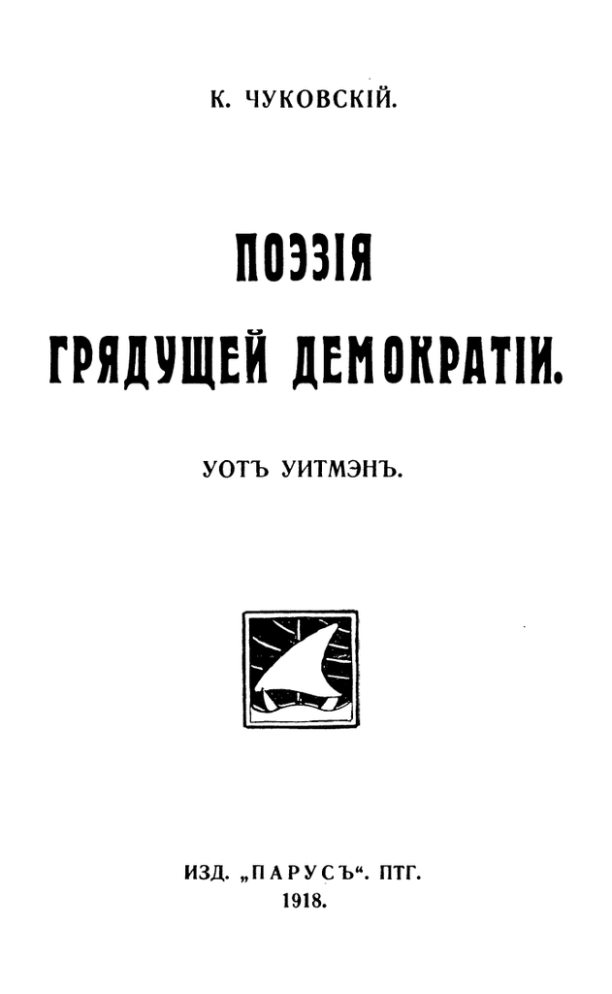

Чуковский, К. И. Поэзия грядущей демократии. Петроград. 1918

advertisement