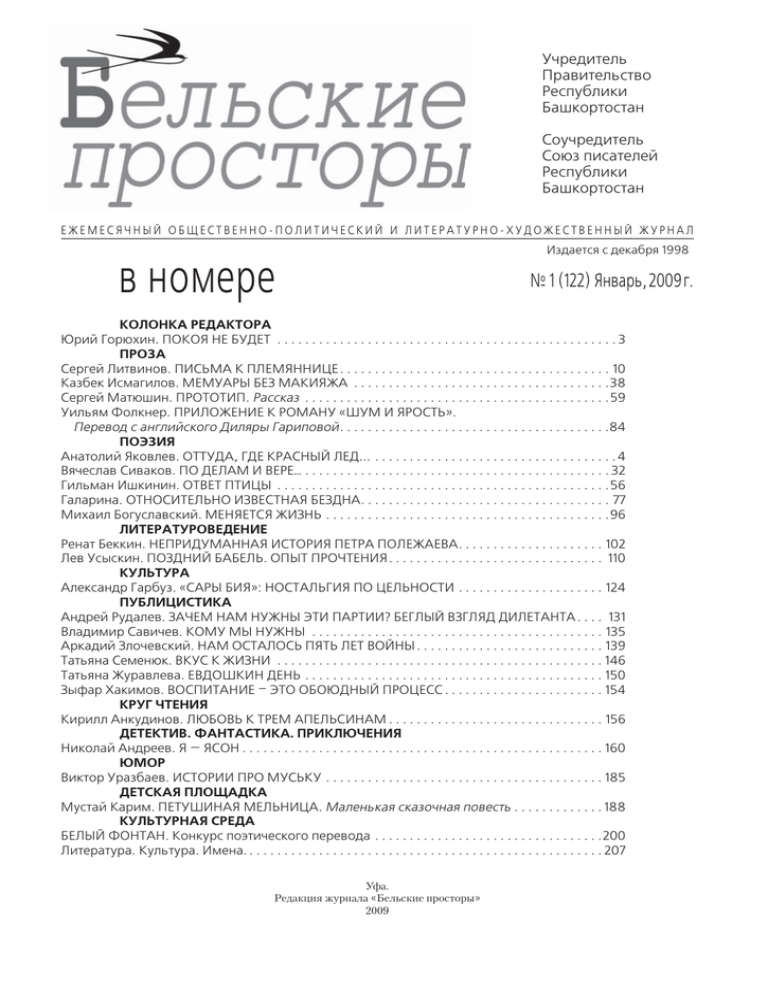

BP1-09

advertisement