Языкового нормативно-стилистическое сознание как повод для

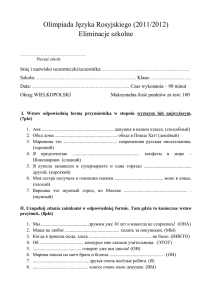

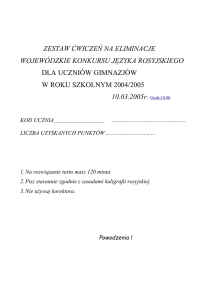

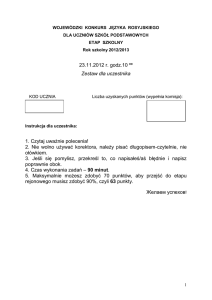

advertisement