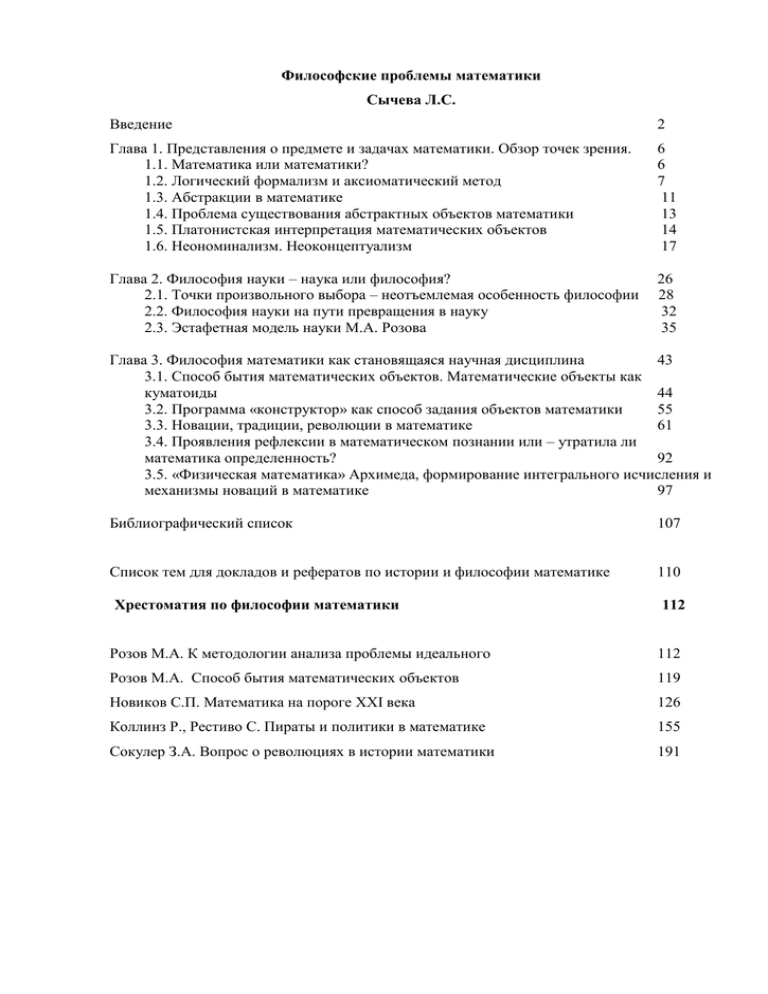

Философские проблемы математики

advertisement